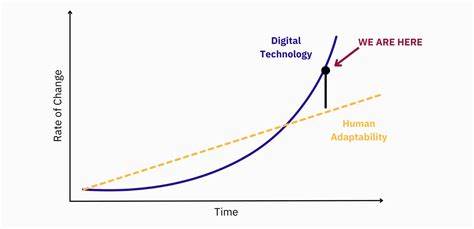

Die fortschreitende Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in nahezu alle Bereiche unseres Lebens wirft grundlegende Fragen darüber auf, welche Auswirkungen diese Technologie langfristig auf uns als Menschen haben wird. Unabhängig davon, ob wir KI als Werkzeug zur Effizienzsteigerung, Innovationsförderung oder als eine transformative Kraft sehen, beschäftigt viele die zentrale Frage, ob die flächendeckende Einführung von KI uns tatsächlich zu besseren Menschen machen kann. Im Kern dieser Überlegung steht nicht nur die technische Leistungsfähigkeit der Maschinen, sondern vor allem die Art und Weise, wie wir als Individuen und Gesellschaft auf diese Veränderungen reagieren und welche ethischen, sozialen und kulturellen Konsequenzen daraus entstehen.<br><br>Die menschliche Definition von „besser sein“ ist komplex und umfasst Werte wie Empathie, Moral, Kreativität, Zusammenarbeit und Selbstreflexion. KI-Systeme sind vor allem darauf ausgelegt, Aufgaben effizienter und genauer zu erledigen, jedoch ohne eigene Moral oder ein Bewusstsein.

Daher stellt sich die Frage, ob eine Technologie, die keine eigenen Werte verfolgt, dazu beitragen kann, dass Menschen in ihrer Tiefe und Menschlichkeit wachsen. Kritiker argumentieren, dass der Fokus auf Automatisierung und Optimierung uns eher entfremden und unsere zwischenmenschlichen Qualitäten schwächen kann. Wenn Maschinen unsere Kreativität und unsere Fähigkeit zur Problemlösung übernehmen, besteht die Gefahr, dass der Mensch seine eigene Rolle und Verantwortlichkeit verliert.<br><br>Auf der anderen Seite sehen Befürworter der KI-Einführung die Technologie als Werkzeug, das uns von monotonen und belastenden Tätigkeiten befreit und damit Raum schafft, menschliche Stärken wie Kreativität, Mitgefühl und kritisches Denken weiterzuentwickeln. Durch den Entfall repetitiver Aufgaben könnten Menschen mehr Zeit in persönliche Weiterentwicklung, Bildung oder soziale Interaktion investieren.

Zudem gibt es Beispiele, in denen KI verwendet wird, um ethische Entscheidungen zu unterstützen, etwa im Gesundheitswesen oder in der Prävention von Umweltkatastrophen, was positive Auswirkungen auf unser kollektives Wohl haben könnte.<br><br>Der gesellschaftliche Wandel durch KI ist jedoch nicht automatisch positiv. Die Verbreitung von KI-Systemen bringt Herausforderungen wie Datenschutzprobleme, algorithmische Voreingenommenheit und den möglichen Verlust von Arbeitsplätzen mit sich, die sich unmittelbar auf das soziale Gefüge und das individuelle Selbstverständnis auswirken können. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass KI ungleich verteilt wird – jene, die Zugang und Kontrolle über diese Technologien besitzen, können dadurch ihre Machtpositionen stärken, während andere marginalisiert werden. Solch eine Dynamik könnte soziale Ungleichheiten verschärfen und das Vertrauen in technologische Fortschritte untergraben.

<br><br>Die ethische Verantwortung liegt stark bei den Entwicklern, politischen Entscheidungsträgern und Nutzern von KI. Es gilt, normative Leitlinien zu entwickeln, die nicht nur die technische Leistungsfähigkeit, sondern vor allem den menschlichen Nutzen in den Mittelpunkt stellen. Interdisziplinäre Ansätze, die Technik, Philosophie, Soziologie und Psychologie verbinden, erscheinen wesentlich, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Innovation und humanistischen Werten zu erzielen. Dabei spielt auch Bildung eine zentrale Rolle: Eine kritische Medienkompetenz und ein reflektierter Umgang mit KI werden notwendig sein, damit Menschen nicht nur passiv von den Veränderungen profitieren, sondern aktiv mitgestalten können.<br><br>Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Frage nach den Auswirkungen von KI auf unsere Identität und unser Selbstbild.

Wenn Maschinen zunehmend Aufgaben übernehmen, die traditionell menschliches Können und Wissen erfordern, könnte sich das Selbstwertgefühl einzelner Personen verändern. Manche befürchten, dass der Mensch sich in einer Welt mit allgegenwärtiger KI entmenschlicht fühlt oder sich zunehmend als bloße Ergänzung zu Maschinen sieht. Dies könnte psychologische Folgen wie Entfremdung oder Sinnverlust mit sich bringen. Andererseits könnte die Herausforderung darin bestehen, neue Formen der Kooperation zwischen Mensch und Maschine zu finden und dadurch letztlich menschliche Fähigkeiten neu zu definieren und zu erweitern.<br><br>Darüber hinaus ist ein kultureller Wandel zu beobachten, der sich durch den Einsatz von KI beschleunigt.

Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, arbeiten und leben, verändert sich fundamental. KI kann als Katalysator für eine globalere Vernetzung dienen, kulturelle Barrieren überwinden und den Zugang zu Wissen erweitern. Diese Entwicklung könnte das gegenseitige Verständnis stärken und den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern – Qualitäten, die man durchaus als „besser sein“ im menschlichen Sinne verstehen könnte.<br><br>Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die großflächige Einführung von KI keine automatische Garantie dafür ist, dass wir als Menschen besser werden. Vielmehr hängt die Auswirkung davon ab, wie wir die Technologie integrieren, welche Werte wir ihr zugrunde legen und wie wir mit den sozialen, ethischen und psychologischen Herausforderungen umgehen.

Die KI selbst besitzt keine Moral und kann uns nur insofern besser machen, als wir selbst den richtigen Kurs einschlagen und Verantwortung übernehmen. Es ist ein gemeinsamer Prozess, bei dem Technik und Menschlichkeit Hand in Hand gehen müssen, um eine Zukunft zu gestalten, die nicht nur technologisch fortschrittlich, sondern auch menschlich bereichernd ist.