Die menschliche Entscheidungsfindung ist ein komplexer Prozess, der von vielen Faktoren beeinflusst wird – von rationalen Überlegungen bis hin zu emotionalen und sozialen Einflüssen. Eine faszinierende Komponente, die zunehmend ins Blickfeld rückt, ist die Attraktivität von Mustern und Regelmäßigkeiten für das menschliche Gehirn. Immer mehr Studien belegen, dass Menschen eine natürliche Tendenz haben, Muster in ihrer Umgebung zu suchen, zu erkennen und sich davon leiten zu lassen. Dieser angeborene Drang, Ordnung und Vorhersagbarkeit zu entdecken, wird heute gezielt von algorithmischen Systemen genutzt, um Entscheidungen zu beeinflussen und sogar zu lenken. Im Folgenden wird erklärt, wie ein solcher algorithmischer Ansatz funktioniert, welche psychologischen Mechanismen ihm zugrunde liegen und welche Auswirkungen diese Entwicklung auf individuelle und gesellschaftliche Entscheidungen haben kann.

Der Reiz der Muster – ein menschliches Grundbedürfnis Die Suche nach Mustern ist tief im menschlichen Gehirn verankert. Sie dient uns als Überlebensmechanismus, indem sie hilft, ein komplexes und oft chaotisches Umfeld vorhersehbar zu machen. Schon Säuglinge zeigen Präferenzen für wiederkehrende Strukturen, und im Alltag erleichtern uns Muster die Navigation durch soziale Interaktionen, Sprache und Umwelt. Psychologische Forschungen haben gezeigt, dass Menschen nicht nur Muster erkennen, sondern ihre Existenz oft als intrinsisch wertvoll empfinden. Stereotype, Vorhersagen oder stereotype soziale Rollen werden teilweise deshalb entstehen und bestehen, weil das Gehirn sie als regelmäßige Strukturen interpretiert und dadurch Bestätigung und Sicherheit erhält.

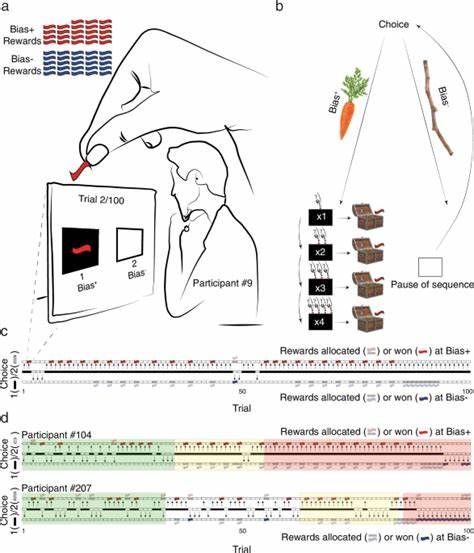

Diese Vorliebe kann selbst dann alle anderen Überlegungen übertrumpfen, wenn das Festhalten an Mustern zu suboptimalen Ergebnissen führt. Algorithmische Nutzung von Musterpräferenzen Die moderne Technik macht sich diese menschliche Neigung zunutze, indem sie Algorithmen entwickelt, die gezielt Muster schaffen oder hervorheben, um Entscheidungsverhalten zu steuern. Ein wegweisendes Beispiel ist der RaCaS-Algorithmus, der im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs in einer wiederholten Entscheidungsaufgabe getestet wurde. Dabei mussten Teilnehmer wiederholt aus zwei Optionen wählen, wobei ein Algorithmus die Verteilung von kleinen Geldbelohnungen steuerte. Das Besondere an RaCaS war, dass es die Belohnungen so anordnete, dass sie auf einer Seite in einem sich entwickelnden, leicht erkennbaren Muster erschienen, während die andere Seite zufällig und unregelmäßig belohnt wurde.

Interessanterweise führten diese regelmäßigen Belohnungen dazu, dass Menschen die strukturierte Seite bevorzugten – und zwar deutlich öfter, selbst wenn diese Präferenz finanziell weniger vorteilhaft war. Die algorithmische Strategie basiert auf der Prämisse, dass regelmäßige Muster motivierend wirken („Carrot“) und deren Unterbrechung als weniger attraktiv oder gar bestrafend empfunden wird („Stick“). So entsteht ein sich selbst verstärkender Kreislauf, der die Entscheidungspräferenzen nachhaltig beeinflusst. Auswirkungen auf Entscheidungsmodelle und wirtschaftliche Anwendungen Die Erfolge solcher Algorithmen werfen die Frage auf, ob traditionelle Entscheidungsmodelle, die sich vor allem am objektiven Nutzen und Belohnungslernen orientieren, ausreichend sind. Denn hier zeigt sich, dass subjektive Attraktivität von Struktur und Vorhersagbarkeit starke Effekte haben kann, die das rationale Belohnungsmaximum übersteigen.

Diese Erkenntnis hat weitreichende Implikationen für verschiedene Bereiche. In der Werbung und im Online-Marketing können gezielt Muster geschaffen werden, um Nutzerpräferenzen subtil zu lenken, ohne dass diese die Manipulation direkt wahrnehmen. Auch in der Politik oder bei sozialen Medien könnten Muster eingesetzt werden, um bestimmte Verhaltensweisen zu fördern oder zu unterbinden. Kritisch bleibt dabei die Balance zwischen nützlichen, prosozialen Interventionen und potentiell schädlichen Manipulationen. Die Forschung warnt davor, dass solche algorithmisch erzeugten Muster nicht nur Wohlverhalten verstärken, sondern auch zu Nachteilen führen können, wenn beispielsweise Nutzer durch gefälschte Muster falsche Entscheidungen treffen oder sich selbst benachteiligen.

Psychologische Mechanismen hinter der Musteranziehung Warum wird Regularität so geschätzt, dass sie rationale Überlegungen verdrängt? Wissenschaftliche Theorien betonen mehrere mögliche Mechanismen. Einer davon ist das Gefühl der Vorhersagbarkeit und somit der Kontrolle: Wenn Ereignisse in einer Regelmäßigkeit erfolgen, erleben wir unser Umfeld als weniger chaotisch und unsicher. Ein anderes Modell verweist auf Belohnungssysteme im Gehirn, die sich bei bestätigten Vorhersagen aktivieren. Darüber hinaus kann die Suche nach Mustern mit einem Wunsch nach Selbstwirksamkeit („Agency“) verbunden sein – Menschen fühlen sich motivierter, wenn sie die Folgen ihrer Handlungen als vorhersehbar und beeinflussbar wahrnehmen. Dies ist auch wichtig für Lernprozesse und die Anpassung an neue Umgebungen.

Die genannten Erklärungen sind nicht exklusiv und überschneiden sich häufig, sodass die Anziehungskraft von Mustern aus einem Zusammenspiel verschiedenster psychologischer Faktoren entsteht. Weitere Forschung ist nötig, um ihre jeweilige Bedeutung zu klären und mit der beobachteten Wirkung algorithmischer Muster in Verbindung zu bringen. Ethische Überlegungen und gesellschaftliche Herausforderungen Mit der Möglichkeit, Entscheidungen durch Musteralgorithmik zu beeinflussen, wächst auch die Verantwortung für die Anwendung dieser Technik. Die Problematik von „Nudges“ oder „Sludges“, also gezielten Verhaltensbeeinflussungen, die sowohl zum Nutzen als auch zum Schaden der Betroffenen eingesetzt werden können, rückt in den Fokus. Gesellschaft und Regulierungsbehörden stehen vor der Aufgabe, die Transparenz und Fairness solcher Interventionen sicherzustellen.

Es gilt, Missbrauch zu verhindern und gleichzeitig positive Nutzeneffekte zu fördern. Die Forschung zu „Dark Patterns“ und ethisch fragwürdigen Manipulationstechniken mahnt zur Vorsicht. Zukunftsaussichten und Forschungsbedarf Der Ansatz, menschliche Neigungen wie die Musterpräferenz algorithmisch zu nutzen, eröffnet neue Wege im Bereich der Verhaltensforschung und Entscheidungswissenschaften. Zukünftige Studien könnten verschiedene Arten von Mustern gezielt miteinander vergleichen und auch individuelle Unterschiede in der Anfälligkeit für Muster beeinflusste Entscheidungen untersuchen. Zudem bietet die Weiterentwicklung solcher Modelle die Chance, prosoziale Interventionen effektiv zu gestalten – sei es im Gesundheitswesen, bei Umweltschutzmaßnahmen oder in Bildungskontexten.

Hierbei ist allerdings eine enge Zusammenarbeit zwischen Psychologie, Informatik und Ethik notwendig. Zusammenfassend ist die algorithmische Beeinflussung durch Musteranziehung ein dynamisches und bedeutendes Forschungsfeld, das tiefgreifende Einblicke in menschliches Verhalten bietet und gleichzeitig praktische Anwendungen mit sich bringt. Das Verstehen und verantwortungsvolle Nutzen dieser Mechanismen ist von großer Wichtigkeit, um die Zukunft der Entscheidungsfindung sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene zu gestalten.