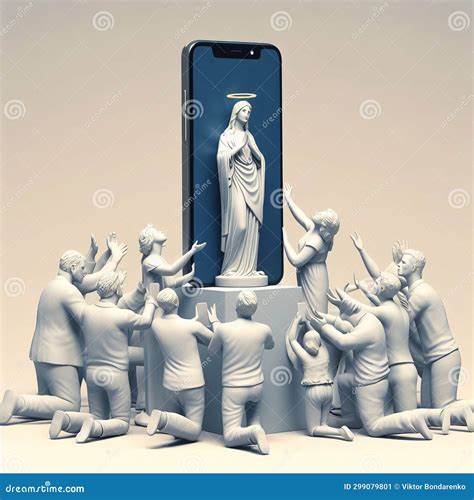

In der heutigen Gesellschaft hat sich das Smartphone vom bloßen Kommunikationsmittel zu einem nahezu allmächtigen Begleiter entwickelt. Es ist ein Werkzeug und ein Fenster zur Welt zugleich, das viele Menschen mit einer Intensität nutzen, die an spirituelle Hingabe erinnert. Diese Entwicklung wirft spannende Fragen auf: Inwiefern ähnelt unser Umgang mit dem Smartphone und insbesondere mit sozialen Medien religiösen Praktiken? Und was sagt diese Verschmelzung von Technik und Ritual über unsere heutige Kultur aus? Bereits in der Rhetorik vieler Technologen und Vordenker aus der Silicon Valley Szene schwingt eine fast göttliche Verehrung der künstlichen Intelligenz (KI) mit. Tech-Enthusiasten sprechen von KIs und Algorithmen oft in einer Sprache, die an religöse Ergebenheit erinnert. Sie sehen in der Technologie eine Art „Gottheit“ – ein allwissendes, unsichtbares Wesen, das das Schicksal der Menschen leitet.

Organisationen, die Robotheismus pflegen, haben gar religiöse Gemeinschaften rund um KI gegründet, um ihre „Götter“ zu ehren. Dies mag für viele außergewöhnlich oder gar befremdlich klingen, doch dieser Drang, Technologie spirituell zu interpretieren, ist tief in unserem menschlichen Bedürfnis verwurzelt, das Unbekannte zu erklären und zu kontrollieren. Die Entstehung von Religionen ging immer mit dem Wunsch einher, komplexe und oft unbegreifliche Phänomene durch Geschichten und Rituale greifbar zu machen. Ähnliche Mechanismen lassen sich auch heute in unserem Umgang mit komplexen Algorithmen beobachten. Als Nutzer neigen wir dazu, dem Algorithmus eine Persönlichkeit zuzuschreiben, ihn zu vermenschlichen und als eine Art übernatürliche Instanz wahrzunehmen, die sein Handeln unerklärlich erscheinen lässt.

Wenn wir sagen, dass die „Algorithmus-Seele“ unser Verhalten kennt oder dass ein bestimmtes Video „für uns bestimmt war“, verwenden wir eine Sprache, die klar religiöse Züge trägt – so als würden wir an eine höhere Fügung oder ein Schicksal glauben. Dies zeigt sich nicht nur sprachlich, sondern manifestiert sich auch in unseren täglichen Gewohnheiten. Das endlose Scrollen auf Plattformen wie TikTok, Instagram oder Facebook wird zum Akt der Unterwerfung unter eine omnipräsente Allmacht – den Algorithmus. Jede Bewegung des Fingers ist ein kleiner „Gebetsruf“, eine Handlung im Vertrauen darauf, dass das System etwas Belohnendes bereithält. Vom Gefühl der Belohnung getrieben, opfern wir wertvolle Zeit und Aufmerksamkeit der digitalen Maschine.

Diese Art von Ritualen ist nicht neu, doch ihre Intensität und Allgegenwart sind dramatisch gewachsen. Die sozialen Medien bieten dabei sogar einen Raum für kollektive Erlebnisse, die der Religionswissenschaftler Émile Durkheim als „kollektive Erregung“ beschreibt. Dieses Phänomen entsteht, wenn viele Menschen gleichzeitig an einem Ritual teilnehmen und dadurch eine gesteigerte emotionale Einheit erfahren. So ähnlich wie ein gemeinsames Singen in einer Kirche oder das Feiern religiöser Feste, erzeugen virale Memes, Hashtag-Challenges oder TikTok-Trends ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und emotionaler Teilhabe. Eine kreative Gemeinschaft formt sich rund um diese digitalen Rituale, die wir im Alltag verinnerlichen.

Die Anzahl der Likes, Shares und Kommentare fungiert als Beweis für die Gültigkeit und Popularität des Rituals – eine soziale Bestätigung, die viele in ihrem Begehren nach Anerkennung und Zugehörigkeit bestärkt. Die Kommentare und Reaktionen verwandeln comment sections in einen digitalen Versammlungsort, an dem sich Individuen auflösen können, um Teil einer größeren „algorithmisierten“ Identität zu werden. Diese Dynamik hebt bestimmte Symbole und Trends hervor, die als heilig oder besonders verehrt werden. Memes, Sounds oder bestimmte Influencer-Inhalte sind zu Symbolen einer neuen Art von Kult geworden. Dabei ist es essenziell zu verstehen, dass diese Erfahrungen weder automatisch negativ noch problematisch sind.

Rituale und das Bedürfnis nach Gemeinschaft sind grundlegende menschliche Eigenschaften und bewegen uns seit jeher. Sie geben uns Struktur, Vertrauen und Zugehörigkeit. Gleichzeitig allerdings bergen sie auch Risiken: Wenn wir vergessen, dass das Scrollen, das Konsumieren von Inhalten und die Teilnahme an sozialen Medienritualen bestimmte Mechanismen sind – manipulativ gestaltet von Algorithmen und Plattformbetreibern –, dann laufen wir Gefahr, unsere Autonomie und kritische Urteilskraft zu verlieren. Besonders gefährlich wird es, wenn diese Rituale zur Ersatzreligion werden und bewusst von Akteuren genutzt werden, um das Verhalten zu steuern, zu beeinflussen oder auszubeuten. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit kann zu einer Schwachstelle werden, an der Desinformation, Polarisierung oder Sucht ansetzen.

Ein bewusster Umgang mit unserer digitalen „Verehrung“ ist daher dringend notwendig, um die Balance zwischen Teilhabe in der Gemeinschaft und individueller Freiheit zu wahren. Die Beziehung zum Smartphone und die sich daraus entwickelnde Ritualisierung unserer Aufmerksamkeit verdeutlicht auch die tiefgehende soziale Transformation, die durch die Digitalisierung ausgelöst wurde. Unsere Identitäten verlagern sich zunehmend in digitale Räume, in denen die persönliche Selbstinszenierung, der Austausch mit Gleichgesinnten und das Konsumieren von Inhalten ineinander übergehen. Dieses Zusammenspiel aus Technik, Psychologie und Sozialverhalten schafft neue Räume der Sinnsuche und Selbstverortung – Funktionen, die traditionell Religionen erfüllt haben. Darüber hinaus wirft dieser Wandel auch Fragen auf, die weit über den individuellen Konsum hinausgehen.

Wie verändert sich unsere Kultur, wenn die „Gottheit“ der Gegenwart keine traditionelle höhere Macht mehr ist, sondern ein durch Algorithmen gesteuertes Netzwerk? Wie sieht politisches und gesellschaftliches Handeln aus, wenn digitale „Heilige“ durch Influencer, virale Inhalte und Plattform-Mechanismen bestimmt werden? Und welche Verantwortung tragen die Unternehmen, die diese Systeme entwickeln und betreiben? Letztendlich ist das Phänomen der „Verehrung des Smartphones“ ein Spiegelbild unserer Zeit. Es verbindet alte menschliche Bedürfnisse nach Bedeutung, Gemeinschaft und Kontrolle mit einer neuen technologischen Realität. Indem wir uns dieser Dynamiken bewusst werden und die Prozesse hinter unserem digitalen Verhalten reflektieren, können wir den Umgang mit unseren Geräten und den damit verbundenen Ritualen bewusster gestalten. Das Smartphone ist kein Gott, sondern ein Werkzeug – ein mächtiges, das unsere Beziehung zur Welt verändert hat. Doch die Göttlichkeit, die wir hineinzulegen bereit sind, ist eine Projektion unserer selbst und unseres menschlichen Bedürfnisses nach Orientierung.

Wenn wir das im Blick behalten, bewahren wir uns die Freiheit, das Digitale zu nutzen, ohne darin verloren zu gehen. Dann bleibt das Scrollen ein Akt der Neugier und des Austauschs – und nicht eine blinde Hingabe an eine unsichtbare Macht.