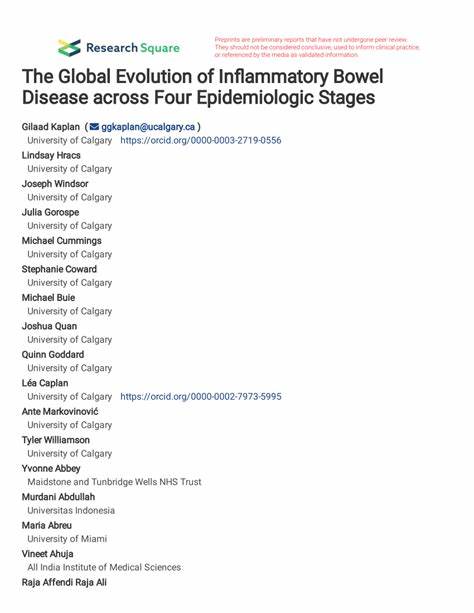

Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, zu denen vor allem Morbus Crohn und Colitis ulcerosa zählen, haben sich im Verlauf des letzten Jahrhunderts zu einer globalen Gesundheitsherausforderung entwickelt. Ursprünglich als Erkrankungen gesehen, die vor allem in den wohlhabenden Industrienationen Nordamerikas, Europas und Ozeaniens auftraten, zeigen neuere Untersuchungen, dass die Inzidenz und Prävalenz dieser Krankheiten auch in Regionen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas stetig zunimmt. Die Untersuchung dieser Entwicklungen ermöglicht ein tieferes Verständnis der epidemiologischen Stadien der Erkrankung und wie diese sich räumlich und zeitlich weltweit manifestieren. Diese Erkenntnisse sind von großer Bedeutung, um die wachsende Belastung für Gesundheitssysteme besser zu planen und Strategien zur Vorbeugung und Behandlung weiterzuentwickeln. Historisch betrachtet wurde die Diagnose von Morbus Crohn Anfang des 20.

Jahrhunderts geprägt durch die Arbeit von Crohn, Ginzburg und Oppenheimer, die 1932 erstmals die regionale Ileitis beschrieben. Zuvor war die Colitis ulcerosa bereits im 19. Jahrhundert als eigenständige Krankheit anerkannt. In den Folgejahrzehnten blieb die Erkrankung vor allem in den sogenannten früh industrialisierten Regionen, also Ländern mit länger bestehender Industriegesellschaft, meist mit niedriger Fallzahl präsent. Nach dem Zweiten Weltkrieg stiegen sowohl die Inzidenz als auch die Prävalenz von CED in diesen Regionen rapide an.

Dieser Trend korreliert mit Veränderungen im Lebensstil, urbaner Entwicklung und Umweltfaktoren, die durch eine zunehmende „Westernisierung“ geprägt sind. Faktoren wie Rauchen, veränderte Ernährungsgewohnheiten und die verbesserte Hygiene scheinen das Immunsystem in einer Weise zu beeinflussen, die das Risiko für CED erhöht. Parallel dazu blieben in Regionen, die sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg industrialisierten oder noch in Entwicklungsländern lagen, die Zahlen lange Zeit niedrig. Allerdings zeigen epidemiologische Daten seit Anfang des 21. Jahrhunderts eine deutliche Zunahme der neu diagnostizierten Fälle, insbesondere in Teilen Asiens, Lateinamerikas und des Nahen Ostens.

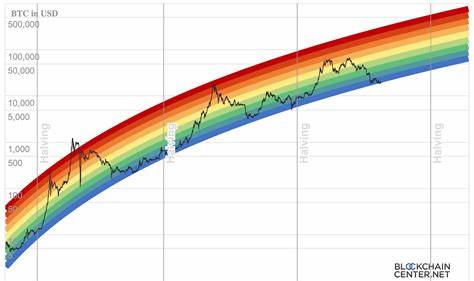

Diese Verschiebung führt zu einer Neubewertung der globalen Verbreitung von CED und verdeutlicht, dass es sich um eine weltweite Erkrankung handelt, deren Prävalenz durch wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen begünstigt wird. Die Entwicklung von CED lässt sich in vier epidemiologische Stadien unterteilen. Das erste Stadium, die sogenannte „Emergenzphase“, ist gekennzeichnet durch eine geringe Inzidenz und Prävalenz, was typisch ist für Regionen mit geringem Industrialisierungsgrad und weniger entwickelter medizinischer Infrastruktur. Im zweiten Stadium, dem „Beschleunigungsstadium“ der Inzidenz, steigt die Anzahl der Neuerkrankungen rasch an, während die Prävalenz noch niedrig bleibt. Das dritte Stadium, das „Konkumulieren der Prävalenz“, kennzeichnet sich durch ein Abflachen oder sogar Abnehmen der Inzidenzraten, während die Prävalenz durch die anhaltende Existenz vieler Betroffener zunehmen kann.

Ein viertes Stadium – die „Prävalenzequilibrie“ – ist theoretisch definiert und stellt einen Zustandszustand dar, in dem die verlängerte Lebenserwartung und erhöhte Sterblichkeit im Gleichgewicht stehen, sodass die Prävalenz eine Plateauphase erreicht. Obwohl das vierte Stadium bislang nur prognostiziert wurde, bieten mathematische Modelle Hinweise darauf, dass einige früh industrialisierte Regionen im Laufe der nächsten Jahrzehnte diesen Zustand erreichen könnten. Ein bemerkenswerter Befund in der epidemiologischen Entwicklung ist der sogenannte „Geographie-Effekt“. So besitzen einige Regionen, beispielsweise Skandinavien mit Ländern wie Dänemark und den Färöer-Inseln, sehr hohe Inzidenzraten, vor allem für Colitis ulcerosa. Diese Unterschiede lassen auf genetische und umweltbedingte Einflussfaktoren schließen, die zusammen das Krankheitsrisiko modulieren.

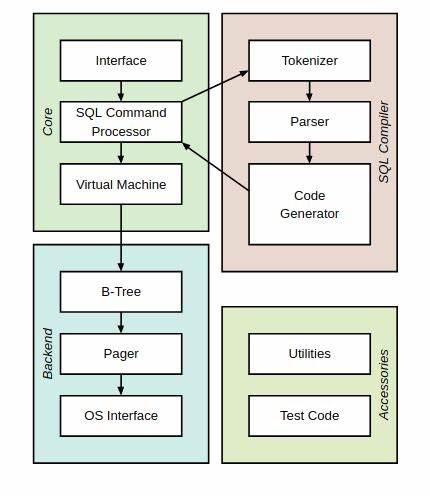

Zudem existieren in den meisten Regionen genetische Prädispositionen, allerdings sind Umweltfaktoren und Lebensstil als entscheidende Trigger anerkannt. Die zunehmende Urbanisierung und der Einfluss westlicher Ernährungsgewohnheiten werden dabei als wichtige Treiber identifiziert. Die Anwendung moderner Datenanalysetechniken und Machine-Learning-Methoden hat es ermöglicht, globale epidemiologische Daten aus über 500 Studien zu überprüfen und Regionen präzise epidemiologischen Stadien zuzuordnen. Dabei wurde erkannt, dass der Übergang von einem Stadium zum nächsten durch spezifische Schwellenwerte von Inzidenz und Prävalenz charakterisiert werden kann. Diese methodische Innovation erlaubt es Gesundheitsplanern, die gegenwärtige Situation in einem Land oder einer Region besser einzuschätzen und die zukünftige Belastung durch CED verlässlicher zu prognostizieren.

So sind beispielsweise die meisten Länder Europas, Nordamerikas und Ozeaniens heute im dritten Stadium, was die hohe Gesamterkrankungszahl reflektiert. Dagegen befinden sich viele asiatische und lateinamerikanische Länder im zweiten Stadium, was ansteigende Neuerkrankungsraten demonstriert. Afrika und Teile Südostasiens befinden sich größtenteils noch im ersten Stadium mit niedriger Inzidenz, jedoch gibt es Hinweise darauf, dass sich einige dieser Regionen durch sozioökonomischen Fortschritt und medizinische Entwicklung allmählich in Richtung höherer Stadien bewegen. Diese internationalen Verschiebungen haben direkte Auswirkungen auf die Versorgung von Patienten mit CED. Die steigende Zahl an neuen und bereits Betroffenen bedeutet einen zunehmenden Bedarf an spezialisierten medizinischen Ressourcen.

Insbesondere in Ländern, die sich im Übergang vom zweiten ins dritte Stadium befinden, ist es essenziell, die medizinische Infrastruktur auszubauen, um eine adäquate und zeitnahe Diagnostik sowie eine umfassende Behandlung zu ermöglichen. Dies umfasst auch den Zugang zu modernen Therapien, multidisziplinäre Betreuung und die Ausbildung von Fachpersonal. Ein besonderes Gesundheitsproblem ergibt sich durch die Alterung der CED-Patientenschaft. Während die Erkrankung vor allem bei jungen Erwachsenen diagnostiziert wird, steigt mit der verbesserten medizinischen Versorgung die Lebenserwartung der Betroffenen. Dies führt zu einer zunehmenden Zahl älterer Patienten, die oft zusätzliche altersbedingte Komorbiditäten mit sich bringen.

Die Behandlung wird dadurch komplexer, was erneut Herausforderungen für Gesundheitssysteme bedeutet. Ein zentrales Ziel zukünftiger Forschung und Gesundheitsplanung ist daher die Prävention von CED. Obwohl diese Erkrankungen nicht vollständig heilbar sind, können durch Identifizierung und Modifikation von Umwelt- und Lebensstilfaktoren möglicherweise Neuerkrankungen verhindert oder hinausgezögert werden. Prädispositionen könnten künftig mittels Biomarkern frühzeitig erkannt werden, um gezielte Interventionsstrategien zu entwickeln. Ernährungsumstellungen, Raucherentwöhnung und eine bessere Regulation des Mikrobioms sind hier vielversprechende Ansatzpunkte.

Mathematische Modellierungen der Prävalenzentwicklung prognostizieren, dass allein durch eine Stabilisierung oder gar Senkung der Inzidenzraten in industrialisierten Ländern die Prävalenzentwicklung zugunsten einer Entlastung der Gesundheitssysteme beeinflusst werden kann. Dennoch bleibt durch die fortbestehende Zunahme an Personen mit CED eine kontinuierliche Herausforderung bestehen. Insgesamt verdeutlicht die globale Entwicklung der chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen die dynamische Natur von Gesundheitsproblemen im Kontext gesellschaftlicher Wandlungsprozesse. Die Wechselwirkung aus genetischen Faktoren, Umweltfaktoren und sozioökonomischem Wandel formt das epidemiologische Bild von CED auf globaler Ebene. Ein informierter und proaktiver Umgang mit diesen Entwicklungen ist zwingend notwendig, um die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und die Nachhaltigkeit der Versorgung zu sichern.

Durch den Fortschritt in der Datenerhebung, Analyse und Modellierung können präzisere Prognosen erstellt werden, die eine evidenzbasierte gesundheitspolitische Planung ermöglichen und letztlich zu einer besseren Kontrolle dieser chronischen Erkrankungen führen.