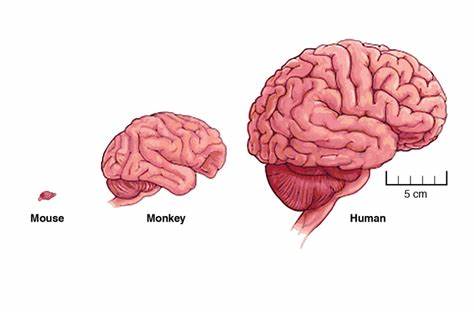

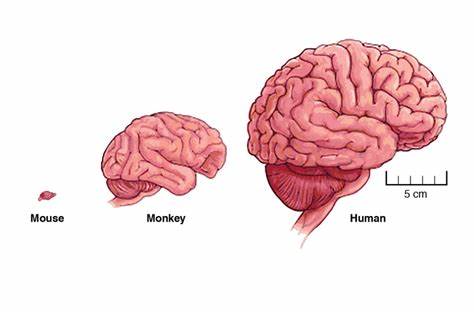

Die Größe und Komplexität des menschlichen Gehirns sind einzigartig in der Tierwelt und haben seit jeher Forscher fasziniert. Warum ist unser Gehirn so viel größer als das von anderen Säugetieren, insbesondere von unseren nächsten Verwandten, den anderen Primaten? Die Antwort darauf zu finden, ist ein zentraler Schlüssel, um die menschliche Evolution und kognitive Fähigkeiten besser zu verstehen. Nun bringt eine aktuelle wissenschaftliche Studie, veröffentlicht im renommierten Journal Nature im Mai 2025, verblüffende Erkenntnisse ans Licht. Forscher haben herausgefunden, dass die Einführung eines spezifischen Abschnitts menschlicher DNA in Mäuse zu einer deutlichen Vergrößerung ihres Gehirns führt. Dieses Forschungsprojekt öffnet spannende neue Perspektiven und wirft gleichzeitig zahlreiche neue Fragen auf.

Die Studie konzentriert sich auf einen einzigartigen genetischen Code, der ausschließlich beim Menschen vorkommt und als ein entscheidender Faktor für die Entwicklung unseres großen Gehirns gilt. Indem die Wissenschaftler diesen DNA-Abschnitt in das Erbgut von Mäusen einfügten, beobachteten sie, dass die Tiere im Vergleich zu üblichen Mäusen größere und komplexere Gehirne ausbildeten. Diese Entdeckung liefert nicht nur einen direkten Beweis dafür, wie eng DNA-Sequenzen mit der Gehirnentwicklung verbunden sind, sondern verdeutlicht auch, wie unser Gehirn durch evolutionär neue genetische Elemente geprägt wurde. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Rolle der sogenannten regulatorischen DNA-Abschnitte. Regulierungselemente in der DNA entscheiden, wann, wo und wie stark bestimmte Gene exprimiert werden.

Das Stück menschlicher DNA, das in die Mäuse eingeführt wurde, scheint solche regulatorischen Funktionen zu erfüllen und beeinflusst gezielt die Hirnentwicklung. Das Ergebnis ist nicht nur eine Zunahme des Gehirnvolumens, sondern auch eine Veränderung in der Struktur, die auf eine höhere neuronale Komplexität hindeutet. Dieser Befund hilft, einige der evolutionären Mechanismen zu erklären, die zur einzigartigen Gehirngröße des Menschen geführt haben. Während der Mensch sich von gemeinsamen Vorfahren mit anderen Primaten unterschied, wurden mutmaßlich bestimmte genetische Veränderungen übernommen und optimiert, die das Gehirnwachstum förderten. Das Verständnis dieser genetischen Veränderungen ist deshalb fundamental, um zu begreifen, wie sich komplexe kognitive Fähigkeiten wie Sprache, abstraktes Denken oder Problemlösung entwickelten.

Darüber hinaus eröffnet die Forschung neue Möglichkeiten, das Zusammenspiel von Genetik und Gehirnentwicklung in Modellsystemen zu untersuchen. Mäuse dienen seit langem als wertvolles Modell in der Biomedizin, weil sie genetisch leicht veränderbar sind und sich relativ schnell vermehren. Durch das Einbringen menschlicher Gene in Mäuse können Wissenschaftler die Funktionen dieser Gene im lebenden Organismus genauer analysieren. Dadurch können wichtige Erkenntnisse über neurologische Erkrankungen gewonnen werden, die durch genetische Faktoren verursacht werden. Beispielsweise könnten die Ergebnisse helfen, Krankheitsmechanismen bei Hirnentwicklungsstörungen wie Autismus oder geistiger Behinderung besser zu verstehen.

Die Bedeutung dieser Studie wird auch in einem größeren Kontext der Neurowissenschaften deutlich. Die wachsende Erkenntnis, dass kleine genetische Veränderungen weitreichende biologische Auswirkungen haben können, unterstreicht, wie komplex und fein abgestimmt die genetische Architektur für Gehirnwachstum und -funktion ist. Zudem kann das Verständnis solcher Entwicklungsprozesse langfristig dazu beitragen, therapeutische Ansätze zu verbessern. Wenn bestimmte genetische Elemente das Gehirnwachstum positiv beeinflussen, könnten ähnliche Mechanismen in Zukunft vielleicht für regenerative Medizin oder zur Behandlung von Hirnschäden genutzt werden. Parallel zur Suche nach den genetischen Ursachen für das Wachstum unseres Gehirns stellt sich die Frage, wie diese Veränderungen evolutionär entstanden sind.

Frühe menschliche Evolution war höchstwahrscheinlich von komplexen Umweltfaktoren, sozialem Verhalten und kognitiven Anforderungen geprägt. Es ist plausibel, dass bestimmte genetische Variationen, die eine Vergrößerung und Verbesserung der Gehirnfunktion ermöglichten, einen Überlebensvorteil boten. So entstanden über Generationen hinweg Anpassungen, die schließlich zum modernen menschlichen Gehirn führten. Interessant ist auch die ethische Diskussion, die mit solchen transgenen Experimenten einhergeht. Das Erzeugen von Tieren mit menschlicher DNA ist eine heikle Angelegenheit, die sowohl ethische Bedenken als auch wissenschaftliche Neugierde weckt.

Es gilt, den Nutzen solcher Forschungsergebnisse sorgsam gegen mögliche Risiken und moralische Fragen abzuwägen. Transparenz und eine strenge Regulierung sind daher unerlässlich, um sicherzustellen, dass solche Fortschritte verantwortungsvoll genutzt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung, wie ein spezifischer Abschnitt menschlicher DNA das Gehirn von Mäusen wachsen lässt, einen bedeutenden Schritt im Verständnis der neurobiologischen Grundlagen unseres Menschseins darstellt. Sie bestärkt die Idee, dass evolutionäre Veränderungen auf genetischer Ebene maßgeblich für die außergewöhnliche Größe und Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns sind. Gleichzeitig bieten die Forschungen eine äußerst wertvolle Basis für zukünftige Studien zu neurologischen Erkrankungen und der Entwicklung neuer medizinischer Therapien.

In der Ära wachsender interdisziplinärer Wissenschaft wird diese Erkenntnis im Bereich der Genetik und Neurowissenschaften wegweisend sein. Mit weiteren Untersuchungen könnten wir noch detaillierter verstehen, welche genetischen Elemente den Menschen ausmachen und wie diese unser Denken, Verhalten und Bewusstsein formen. Die Kombination aus moderner Gentechnik, präziser Biologie und ethischer Reflexion öffnet neue Türen ins komplexe Universum des Gehirns – und macht es möglich, Antworten auf Fragen zu finden, die die Menschheit seit Jahrtausenden beschäftigen.