Schlafapnoe zählt zu den häufigsten schlafbezogenen Atmungsstörungen und ist charakterisiert durch wiederholte Atemaussetzer während des Schlafes. Dieses Phänomen führt nicht nur zu einer verringerten Sauerstoffversorgung des Gehirns, sondern verursacht auch eine fragmentierte Schlafarchitektur. In den letzten Jahren rückt die Auswirkung der Schlafapnoe auf kognitive Funktionen, insbesondere das Gedächtnis, immer stärker in den Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen und klinischer Diagnostik. Die Verbindung zwischen Schlafapnoe und kognitiven Defiziten wirft wichtige Fragen zur zugrunde liegenden Pathophysiologie und zur optimalen Behandlung auf. Die klinischen Symptome der Schlafapnoe gehen häufig über die klassischen Merkmale wie lautes Schnarchen und Tagesmüdigkeit hinaus.

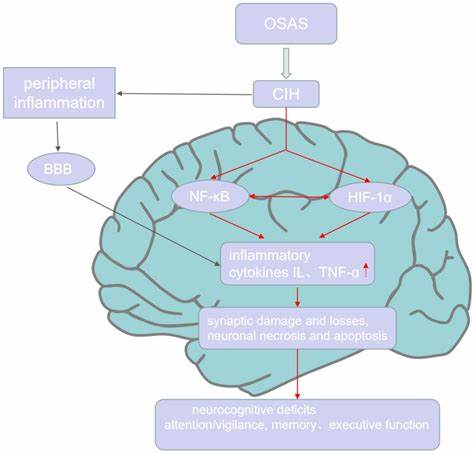

Viele Patienten berichten von Konzentrationsschwierigkeiten, einer verminderten Merkfähigkeit und einer allgemeinen Verlangsamung geistiger Prozesse. Diese subjektiven Beschwerden schützen jedoch nicht vor objektiv messbaren kognitiven Einschränkungen, die bei diagnostischen Tests oftmals deutlich werden. Das Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, die Aufmerksamkeit und exekutive Funktionen sind besonders betroffen. Die Mechanismen, durch welche Schlafapnoe das Gedächtnis beeinträchtigt, sind vielfältig und komplex. Hauptursache ist der wiederholte Sauerstoffmangel (Hypoxie), der neuronale Strukturen im Gehirn schädigen kann.

Insbesondere der Hippocampus, eine Schlüsselregion für die Gedächtnisbildung, leidet unter chronischer Hypoxie. Tierexperimentelle Studien konnten zeigen, dass dauerhafte Sauerstoffunterversorgung zur Degeneration von Nervenzellen und zur Beeinträchtigung neuronaler Plastizität führt. Damit wird die Fähigkeit zur Informationsverarbeitung und Speicherung erheblich vermindert. Zusätzlich spielt die Fragmentierung des Schlafes eine entscheidende Rolle. Erholsamer Schlaf ist essenziell für die Konsolidierung von Erinnerungen.

Die wiederholten Weckreaktionen, die durch Atemaussetzer hervorgerufen werden, unterbrechen diesen Prozess und führen zu einer Verschlechterung der Gedächtnisleistung. Weiterhin wird angenommen, dass die Schlafapnoe mit einem erhöhten Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und andere Demenzformen einhergeht. Chronische Hypoxie und Schlafunterbrechungen fördern neuroinflammatorische Prozesse und Stressreaktionen im Nervensystem, die die Entwicklung neurodegenerativer Pathologien begünstigen können. Klinische Forschungen zeigen, dass Patienten mit unbehandelter Schlafapnoe häufig frühzeitig Gedächtnisbeeinträchtigungen aufweisen, die über das gewöhnliche Altersspektrum hinausgehen. Die Diagnose der Schlafapnoe erfolgt meist durch eine Kombination aus einer detaillierten Anamnese, einer klinischen Untersuchung und polysomnographischen Studien im Schlaflabor.

Eine gezielte Abklärung kognitiver Funktionen empfiehlt sich bei Verdacht auf Gedächtnisprobleme. Moderne neuropsychologische Testverfahren können subtile Einschränkungen frühzeitig erfassen und somit eine umfassende Therapieplanung ermöglichen. Therapeutisch steht bei obstruktiver Schlafapnoe die Behandlung der Atemwegstransportstörung im Vordergrund. Eine der am häufigsten eingesetzten Methoden ist die kontinuierliche positive Atemwegsdrucktherapie (CPAP-Therapie), bei der maskenbasiert ein konstanter Luftdruck die Atemwege offen hält. Zahlreiche Studien zeigen, dass die CPAP-Therapie nicht nur die Schlafqualität deutlich verbessert, sondern auch kognitive Defizite, insbesondere Gedächtnisbeeinträchtigungen, teilweise reversibel macht.

Bei Patienten, die CPAP nicht tolerieren, kommen alternative Verfahren wie Unterkieferprotrusionsschienen oder operative Eingriffe zur Anwendung. Darüber hinaus spielt eine umfassende Lebensstilmodifikation eine wichtige Rolle zur Unterstützung der Therapie. Gewichtsreduktion bei Übergewicht, Verzicht auf Alkohol und Nikotin sowie die Optimierung der Schlafhygiene können den Verlauf der Schlafapnoe positiv beeinflussen. In vielen Fällen ergänzt die gezielte Behandlung und Prävention kognitiver Beeinträchtigungen die respiratorische Therapie und trägt zu einer besseren Lebensqualität der Patienten bei. Die Forschung zu den Zusammenhängen von Schlafapnoe und Gedächtnisstörungen entwickelt sich dynamisch.

Neue Erkenntnisse zur molekularen Pathogenese und zur neuronalen Degeneration eröffnen Perspektiven für innovative Therapiekonzepte. So werden derzeit potenzielle neuroprotektive Medikamente, entzündungshemmende Strategien und neurostimulatorische Verfahren untersucht, die in Zukunft die Behandlung der kognitiven Symptome bei Schlafapnoe ergänzen könnten. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Schlafapnoe eine ernstzunehmende Erkrankung mit weitreichenden kognitiven Auswirkungen ist. Die frühzeitige Diagnose und eine konsequente Therapie sind entscheidend, um Gedächtnisbeeinträchtigungen zu verhindern oder zumindest abzumildern. Eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Schlafmedizinern, Neurologen und Psychologen ist hierbei unerlässlich, um individuell zugeschnittene Behandlungspläne zu entwickeln.

Nur durch eine ganzheitliche Betrachtung des Krankheitsbildes können nachhaltige Verbesserungen für die Patienten erzielt werden. Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der medizinischen Fachwelt für die Zusammenhänge von Schlafstörungen und kognitiven Defiziten bleibt eine zentrale Aufgabe, um frühzeitig wirkungsvolle therapeutische Maßnahmen einzuleiten.