Das Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen, kurz DSM, gilt international als das Standardwerk der psychiatrischen Diagnostik. Es definiert Kategorien und Kriterien für psychische Erkrankungen und wird weltweit als Referenz in Medizin, Forschung sowie im Justizwesen verwendet. Doch trotz seines scheinbar wissenschaftlichen Anspruchs wird das DSM zunehmend kontrovers diskutiert. Kritiker argumentieren, dass das Manual weit mehr als ein medizinisches Diagnoseinstrument sei: Es entpuppe sich als sozialpolitisches Werkzeug, das soziale Normen verstärke und Kontrolle über bestimmte Bevölkerungsgruppen ausübe. Die Ursprünge des DSM sind eng mit dunklen Kapiteln der Psychiatriegeschichte verbunden.

Seine Wurzeln reichen zurück in Zeiten, in denen soziale Außenseiter systematisch pathologisiert wurden, um sie aus der Gesellschaft auszuschließen. Das Manual wurde unter Einfluss der Eugenik-Bewegung entwickelt, die mit fragwürdigen Methoden versuchte, „unerwünschte“ Bevölkerungsgruppen zu identifizieren und zu kontrollieren – oft mit dem Ziel von Zwangssterilisationen und Isolation. Besonders problematisch ist die enge Verbindung amerikanischer Psychiatrie mit diesen Ideologien, die später auch Teile der nationalsozialistischen Politik in Deutschland inspirierten. Die internationale psychiatrische Gemeinschaft mag heute die dunklen Seiten dieser Geschichte anerkennen, doch die Struktur des DSM hat viele dieser Tendenzen unbeabsichtigt verfestigt. Die Kategorien psychischer Störungen wachsen mit jeder Neuauflage exponentiell, was zu einer Inflation von Diagnosen führt.

Dabei nehmen die Diagnosekriterien oft umstrittene Züge an: Normal menschliche Verhaltensweisen wie Trauer, Unruhe oder bestimmtes Sozialverhalten werden zunehmend pathologisiert. Der Übergang zwischen Gesundheit und Krankheit wird durch arbiträre Schwellenwerte definiert, wodurch ein weites Spektrum menschlicher Emotionen und Verhaltensweisen plötzlich als psychische Erkrankung gilt. Die wissenschaftliche Basis des DSM wird dabei ebenfalls immer wieder infrage gestellt. Trotz umfassender Forschung existieren keine objektiven biologischen Marker, die eine der vielen vorgeschlagenen Diagnosen eindeutig bestätigen können. Diagnosen basieren auf Symptomlisten, die zum Teil subjektiv interpretiert werden müssen.

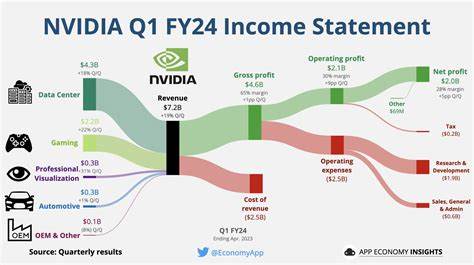

Die klinische Übereinstimmung zwischen verschiedenen Fachleuten ist nicht überzeugend – viele Diagnosen sind instabil und unterscheiden sich je nach Behandler. Besonders problematisch ist die enge Verzahnung zwischen Autoren des DSM und der Pharmaindustrie. Ein Großteil der Experten, die an der Erstellung des Manuals beteiligt sind, hat finanzielle Verbindungen zu Unternehmen, die Psychopharmaka herstellen. Diese Verflechtung führt zu Interessenkonflikten, die nicht nur Fragen nach der Unabhängigkeit der psychiatrischen Forschung, sondern insbesondere auch nach den Motiven der Diagnoseausweitung aufwerfen. Neue Diagnosen schaffen Nachfrage nach Medikamenten, was den wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen sichert, aber durchaus gesundheitliche Risiken für die Patientinnen und Patienten mit sich bringt.

Die Anwendung psychotroper Medikamente, die vielfach auf Basis der DSM-Diagnosen verordnet werden, kann erhebliche Nebenwirkungen haben. Antipsychotika etwa erzeugen oft eine Wirkung ähnlich einer modernen Lobotomie: Sie dämpfen Kognition und Emotion, führen zu Bewegungsstörungen und können langfristig zu Gehirnschrumpfung führen. Diese Nebenwirkungen beeinträchtigen die Lebensqualität der Betroffenen massiv und fördern soziale Isolation. Gleichzeitig zeigt eine Vielzahl von Langzeitstudien, dass eine dauerhafte medikamentöse Behandlung häufig nicht die erwünschte Verbesserung bringt, sondern oftmals zu chronischer Behinderung führt. Darüber hinaus existieren evidenzbasierte alternative Ansätze, die im gegenwärtigen psychiatrischen System kaum Beachtung finden.

Trauma-basierte Therapien, Peer-Support-Netzwerke und eine Fokussierung auf soziale Ursachen wie Armut, Diskriminierung oder Missbrauch bieten ein ganzheitlicheres Verständnis von psychischem Leiden. Die soziale Dimension psychischer Probleme wird vom DSM und der darauf beruhenden Praxis jedoch weitgehend ausgeblendet, was zu einer Verarmung von Heil- und Unterstützungsansätzen führt. Ein weiterer kritischer Aspekt des DSM ist seine Rolle bei der Stigmatisierung und Marginalisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen. Personen aus ethnischen Minderheiten, Frauen oder LGBTQ+ werden überproportional mit schweren Diagnosen konfrontiert und erhalten oft risikoreiche Behandlungen. Historische Phänomene wie die Diagnose sogenannter „Protestpsychosen“, mit denen politische Aktivistinnen und Aktivisten pathologisiert wurden, zeigen, wie psychiatrisches Wissen als Instrument der politischen Kontrolle missbraucht werden kann.

Heute sind ähnliche Mechanismen weiterhin relevant, wenn psychische Erkrankungen eingesetzt werden, um Bürgerrechte einzuschränken oder soziale Kontrolle zu legitimieren. Legal betrachtet eröffnet das DSM Diagnosen zudem Möglichkeiten zu Zwangsmaßnahmen, die den Willen der betroffenen Personen außer Kraft setzen können. Ärzte und Gerichte benutzen Diagnosen als Grundlage für Entmündigungen, Zwangsbehandlungen oder Freiheitsentziehungen. Diese Sonderrechte gehen weit über den Schutz des Individuums hinaus und vermitteln den Eindruck, dass das DSM ein Werkzeug zur Erhaltung bestehender sozialer Hierarchien ist. In der gesellschaftlichen Debatte wird zunehmend die politische Funktion des DSM diskutiert.

Es erscheint mehr und mehr als Instrument zur Normierung und Kontrolle, das nicht nur krank macht, sondern auch aussortiert. Die wachsende Kritikwelle fordert eine Neuausrichtung: Weg von einem medizinischen Modell, das menschliche Vielfalt pathologisiert, hin zu einem sozial orientierten Ansatz, der individuelles Leid im Kontext der Gesellschaft versteht. Deutschland und viele andere Länder stehen vor der Herausforderung, psychiatrische Praktiken zu reformieren. Eine Vielzahl von Stimmen plädiert für ein Ende der DSM-Zentrierung und die Förderung von Methoden, die Empowerment, gesellschaftliche Teilhabe und nachhaltige Heilung in den Mittelpunkt stellen. Staat, Wissenschaft und Gesundheitswesen sind aufgerufen, nicht allein Symptome zu behandeln, sondern Ursachen zu beseitigen und soziale Prävention auszubauen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das DSM zwar als medizinisches Diagnosebuch fungiert, seine Wirkungen jedoch weit über die medizinische Ebene hinausreichen. Es trägt dazu bei, soziale Normen festzuschreiben, Abweichungen zu pathologisieren und unter dem Deckmantel der Medizin eine Form von sozialer Kontrolle auszuüben. Die wissenschaftlichen Grundlagen des Manuals sind unzureichend und seine Expansion an Diagnosen gefährdet mehr die Betroffenen, als dass sie ihnen hilft. Die kritische Auseinandersetzung mit dem DSM ist daher dringend notwendig, um alternative, menschenzentrierte und wissenschaftlich fundierte Wege zu finden, mit psychischem Leid umzugehen und gesellschaftliche Teilhabe zu gewährleisten.