Die Geschichte der Urbanisierung ist tief verwoben mit der Geschichte der menschlichen Zivilisation selbst. Von den Anfängen der ersten urbanen Siedlungen im späten 4. Jahrtausend vor Christus bis zu den globalen Metropolen rund um das Jahr 2000 n. Chr. lässt sich ein faszinierender Wandel nachvollziehen, der das menschliche Siedlungsverhalten über Jahrtausende hinweg prägt.

Das beständige Wachstum und die Verschiebung von Stadtzentren offerieren wertvolle Erkenntnisse über gesellschaftliche Strukturen, wirtschaftliche Entwicklungen und den Einfluss des Menschen auf seine Umwelt. Die erste große urbane Blüte fand in Mesopotamien statt, einer Region, die heute Teile des modernen Irak und Kuwait umfasst. Hier begann der Aufbau von Stadtstaaten wie Uruk, die als eine der ältesten bekannten Städte gelten. Diese frühen Städte lagen in fruchtbaren Flussgebieten, was ihre nachhaltige Entwicklung erheblich begünstigte. Historiker und Archäologen sehen in der Nähe zu landwirtschaftlich produktiven Gebieten einen zentralen Faktor für das Wachstum von Städten, wodurch sich die Hypothese erhärtet, dass Nahrungssicherheit und Ressourcenverfügbarkeit Grundpfeiler der urbanen Entwicklung sind.

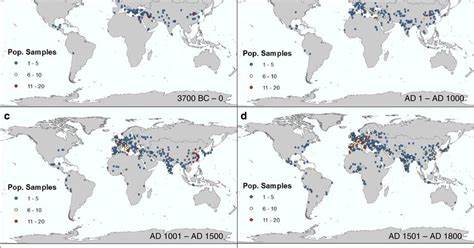

Über Jahrtausende hinweg entstanden Städte in verschiedenen Teilen der Welt entlang ähnlicher Muster, jedoch mit unterschiedlichen Ausprägungen. Während in Mesopotamien und Ägypten meist Stadtstaaten dominanten Charakter hatten, formierten sich im alten China oder im Mittelmeerraum teils früh größere Staatsstrukturen mit urbanen Zentren als Verwaltungs- und Wirtschaftsknotenpunkte. Die Daten zeigen, dass das Konzept von Stadt nicht einheitlich ist – es variiert stark je nach Region, Epoche und Kultur. Ein städtisches Gebiet kann als die Fläche verstanden werden, in der sich eine höhere Bevölkerungsdichte, spezialisierte Wirtschaftsaktivitäten und soziale Organisation manifestieren. Die Historiker Tertius Chandler und George Modelski haben jeweils bedeutende Datensammlungen erstellt, die detaillierte Stadtbevölkerungsdaten über große Zeiträume liefern.

Chandler widmete mehr als drei Jahrzehnte der Zusammenstellung und Schätzung von Bevölkerungszahlen der größten Städte weltweit von etwa 2250 v. Chr. bis 1975 n. Chr. Modelski ergänzte dies mit weiteren historischen und archäologischen Daten und erweiterte den Fokus insbesondere auf frühe städtische Zentren bis 3700 v.

Chr. Die Kombination ihrer Datenbanken schafft heute eine der umfassendsten räumlich expliziten Aufzeichnungen über globale Urbanisierungstrends über 6.000 Jahre. Die sich daraus ergebenden Untersuchungen zeigen Cyklusmuster, in denen Städtephasen von Wachstum, Blüte und teilweise auch Niedergang durchliefen. Auch äußere Einflüsse wie Kriege, Naturkatastrophen oder klimatische Veränderungen haben die demographische Verteilung und das Wachstum oder die Schrumpfung urbaner Zentren maßgeblich beeinflusst.

Die Daten offenbaren, dass Urbanisierung kein linearer Prozess ist, sondern vielmehr durch komplexe Wechselwirkungen zwischen Politik, Wirtschaft, Umwelt und Kultur geprägt wird. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Wandel der geographischen Zentren der Urbanisierung. Während die antiken Städte nahe den Ursprungsländern der Landwirtschaft lagen, verschob sich der Schwerpunkt der urbanen Population im Verlauf der Jahrhunderte weiter westwärts nach Europa und später in Richtung Nordamerika und Asien. Diese Verschiebungen spiegeln den globalen Wandel politischer und wirtschaftlicher Macht wider und zeigen die Dynamik menschlicher Siedlungsgebiete auf. Ein bedeutendes Werkzeug für diese Forschungen ist die präzise Geokodierung historischer Städte, also die Zuordnung von exakten geografischen Koordinaten zu den Städten in den Datensätzen.

Diese Methode ermöglicht es, komplexe räumliche Analysen durchzuführen und zu visualisieren, wie sich Städte im Laufe der Zeit verteilten und entwickelten. Dabei sind allerdings Herausforderungen zu bewältigen, wie etwa veränderte Stadtnamen, unterschiedliche Definitionsansätze von Urbanität und die fehlende Verfügbarkeit umfassender Daten für bestimmte Perioden und Regionen. Die digitale Transformation und die Bereitstellung dieser historischen Bevölkerungsdaten in maschinenlesbaren Formaten eröffnen neue Möglichkeiten für Forschung, Bildung und öffentliche Information. Heutige Wissenschaftler aus den Bereichen Geographie, Geschichtswissenschaften, Archäologie, Soziologie und Umweltforschung können auf dieser Grundlage interdisziplinäre Studien verfolgen, um die tiefgreifenden Effekte von Urbanisierung besser zu verstehen – seien es ökologische Belastungen, Veränderungen im Lebensstil oder die rasante Ausbreitung menschlicher Gesellschaften. Im Kontext der modernen Herausforderungen wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und nachhaltiger Stadtentwicklung hilft ein längerfristiger Rückblick auf urbane Entwicklungen, ein umfassenderes Bild zu gewinnen.

Die Erkenntnisse aus der Vergangenheit können dabei Impulse für die Gestaltung zukünftiger urbaner Räume liefern. Beispielsweise lassen sich auf Basis der Daten Muster im Zusammenhang zwischen städtischem Wachstum und landwirtschaftlicher Produktivität erkennen, die auf heutige Fragen nach der Vereinbarkeit von Stadt und Umweltkarte übertragen werden können. Trotz der Fortschritte sind die historischen Datensätze jedoch noch lückenhaft und weisen Uneinheitlichkeiten auf. Viele Städte sind zeitlich und geographisch nur punktuell erfasst, weshalb die Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert werden sollten. Weiterführende Forschung und die Einbindung neu entdeckter archäologischer Daten könnten diese Lücken künftig verringern und das Bild weiter verfeinern.

Die Studie der Urbanisierung über 6.000 Jahre zeigt eindrucksvoll, wie der Mensch im Zusammenspiel mit seiner Umwelt kontinuierlich neue Lebensräume erschlossen und soziale Strukturen etabliert hat. Städte sind dabei nicht nur Orte der Bevölkerungsdichte, sondern Zentren von Innovation, Kultur, Macht und Wandel. Dieses Vermächtnis macht Urbanisierung zu einem zentralen Thema, um die Vergangenheit der Menschheit besser zu begreifen und zugleich Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu finden.