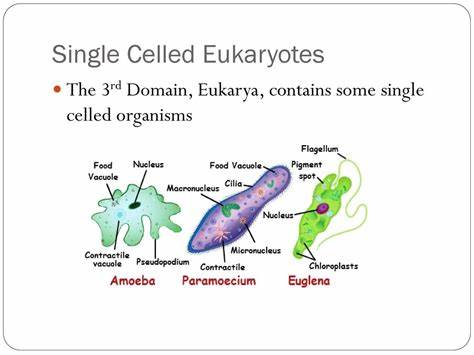

Es ist ein faszinierendes biologisches Paradoxon: Einzellige Organismen, die aus nur einer Zelle bestehen und somit der Inbegriff individuellen Lebens sind, zeigen die Fähigkeit zur Selbstzerstörung durch einen Prozess namens programmierter Zelltod oder Apoptose. Warum sollten diese winzigen Lebewesen, deren gesamte Existenz von dieser einzigen Zelle abhängt, sich selbst vernichten? Die Antwort darauf fordert unser Verständnis von natürlicher Selektion und Evolution heraus und gewährt Einblicke in das komplexe Zusammenspiel von Leben und Tod selbst auf mikroskopischer Ebene. Programmierter Zelltod ist bei mehrzelligen Lebewesen gut dokumentiert und essentiell für Wachstum, Entwicklung und Gesundheit. Beim Menschen etwa sorgt die Apoptose dafür, dass beschädigte oder überschüssige Zellen entfernt werden, um Krankheiten wie Krebs vorzubeugen und Gewebe zu formen. Doch einzellige Organismen haben keinen „Körper“, dem sie dienen könnten – ihr individuelles Überleben und ihre Fortpflanzung sind unmittelbar mit dem Leben dieser einen Zelle verknüpft.

Die Tatsache, dass auch sie Apoptose-artige Prozesse ausführen, wirkt zunächst widersprüchlich. Ein entscheidender Schlüssel zur Erklärung liegt im genetischen Zusammenhang innerhalb von Populationen. Viele einzellige Organismen wie Bakterien, Hefen, Pilze oder Grünalgen vermehren sich asexuell und erzeugen dabei genetisch identische Nachkommen, oft als Klone bezeichnet. Wenn eine Zelle in dieser genetisch homogenen Gemeinschaft selbsttötend handelt, opfert sie sich gewissermaßen für das Wohl ihrer genetischen Verwandtschaft. Dieses Konzept ist unter Evolutionsbiologen als Verwandtenselektion bekannt.

Indem eine Zelle stirbt, schafft sie Ressourcen und Raum, die den Überlebenschancen ihrer genetischen Familie zugutekommen. Diese altruistische Form der Selbstzerstörung mag evolutionär sinnvoll erscheinen, benötigte aber bislang harte experimentelle Belege. Ein bedeutendes Forschungsprojekt aus dem Jahr 2011 erbrachte dazu wichtige Erkenntnisse. Wissenschaftler um Pierre Durand an der Universität Witwatersrand untersuchten bei der Grünalge Chlamydomonas reinhardtii die Auswirkungen verschiedener Arten des Zelltods auf nachfolgende Algenpopulationen. Dabei setzten sie zwei Gruppen von Algen zueinander in Beziehung: Die eine wurde durch den Einsatz von Ultraschallwellen abrupt und zerstörerisch getötet, woraufhin ihre Zellmembranen rissen und giftige, toxische Substanzen freigesetzt wurden.

Die andere Gruppe erlebte kontrollierten, durch Hitze induzierten programmierten Zelltod, der ähnlich einer organisierten Abschaltung ablief. Das Ergebnis war bemerkenswert. Die Population, die mit den Überresten der durch Ultraschall zerstörten Zellen in Kontakt kam, schrumpfte, vermutlich aufgrund der schädlichen Wirkung der ausgelaufenen Stoffe. Im Gegensatz dazu verzeichnete die Population, die mit Resten der ordnungsgemäß gestorbenen Zellen versorgt wurde, ein Wachstum, das sogar besser war als die Kontrollgruppe ohne zusätzliche Zellreste. Die nutzbringende Wirkung dieser Art von Zelltod unterstreicht die These von Kooperation und genetisch bedingter Opferbereitschaft auf zellulärer Ebene.

Doch das Phänomen der Selbstzerstörung von Einzellern ist keineswegs auf Chlamydomonas reinhardtii beschränkt. Forschungsergebnisse zeigen, dass weitere einzellige Arten wie Micrasterias denticulata, Chlorella saccharophila und Dunaliella tertiolecta ebenfalls apoptoseähnliche Todesprozesse bei Stresssituationen durchleben. Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass der programmierte Zelltod eine uralte und weitverbreitete Eigenschaft ist, die sich früh in der Evolution etabliert hat und bis heute erhalten geblieben ist. Die Evolutionsbiologie diskutiert jedoch noch intensiv den Ursprung und die Funktion dieser Eigenschaft. Einige Wissenschaftler vermuten, dass der programmierte Zelltod zunächst ein Zufallsprodukt genetischer Mutationen war, das dann erst nachträglich aufgrund anderer Vorteile erhalten blieb.

Doch die Dramatik und Komplexität des Regulierungssystems lassen viele Forschende, darunter auch Richard Michod von der Universität Arizona, vermuten, dass es sich um eine adaptive Eigenschaft handele, die über Jahrmilliarden hinweg optimiert wurde. Ein besonders spannender Aspekt ist die Rolle des programmierten Zelltods als möglicher evolutionärer Schritt hin zu Mehrzelligkeit. Die Idee ist, dass unter Stressbedingungen manche Einzeller durch Selbstopferung ihre Verwandten schützen und nähren, was zu einer höheren Kooperation führen und damit die Grundlage für die Entstehung komplexerer, mehrzelliger Organismen bilden könnte. Dies würde erklären, warum ein solcher fundamentaler Sprung in der Evolution möglich war und wie aus einfachen einzelligen Vorfahren schließlich Pflanzen, Tiere und Menschen wurden. Auf ökologischer Ebene hat der programmierte Zelltod weitreichende Konsequenzen.

Besonders bei einzelligen photosynthetischen Organismen wie Phytoplankton reguliert dieser Prozess den Nährstoffkreislauf in aquatischen Ökosystemen. Durch kontrolliertes Absterben werden organische Stoffe freigesetzt, die Energieflüsse im Wasser fördern und so Nahrungsketten sowie biogeochemische Kreisläufe beeinflussen. Dies wiederum hat Auswirkungen auf globale Phänomene wie den Klimawandel, da Prozesse wie der Kohlenstoffzyklus maßgeblich durch pflanzliche Lebewesen in den Ozeanen gesteuert werden. Das Verständnis der Mechanismen hinter dem programmierten Zelltod bei Einzellern hilft nicht nur, das Mysterium ihrer evolutionären Strategie zu entschlüsseln, sondern eröffnet auch neue Perspektiven für die Umweltwissenschaft, Medizin und Biotechnologie. So könnten Erkenntnisse über zelluläre Selbstopferprozesse beispielsweise zur Entwicklung neuartiger Medikamente oder umweltfreundlicher Methoden zur Regulierung von Algenblüten beitragen.

Rückblickend betrachtet zeigt das Phänomen der Selbstzerstörung bei Einzellern, dass Kooperation und Altruismus nicht ausschließlich menschliche oder vielzellige Eigenschaften sind, sondern tief in der Geschichte des Lebens verwurzelt sind. Obwohl diese Zellen weder Bewusstsein noch Empathie besitzen, demonstrieren sie durch kontrollierten Zelltod ein überraschendes Maß an sozialen Fähigkeiten, indem sie zugunsten ihrer genetischen Verwandten handeln. Diese Erkenntnisse vertiefen nicht nur unser Wissen über evolutionäre Prozesse, sondern stellen auch grundlegende philosophische Fragen über das Wesen des Lebens, den Wert des Opfers und die Verbindungen innerhalb biologischer Gemeinschaften. Sie fordern uns auf, das Leben als ein vielschichtiges Geflecht von Abhängigkeiten, Kooperation und manchmal auch selbstgewolltem Ende zu sehen. Die Forschung zu programmiertem Zelltod in einzelligen Organismen ist dynamisch und wird durch neue Studien stetig erweitert.

Mit fortschreitender Technologie und tieferem Verständnis könnten bald noch weitreichendere Einsichten gewonnen werden, die unser Bild von Leben und Evolution revolutionieren. Ein winziges einzelliges Lebewesen, das sich selbst opfert, ist damit mehr als nur eine Kuriosität der Natur – es ist ein Fenster in die Ursprünge komplexen Lebens und in die fundamentalen Prinzipien der biologischen Existenz.