Die Handelspolitik unter der Präsidentschaft von Donald Trump hat mit der Einführung umfangreicher Zölle insbesondere auf Importe aus China eine Welle von Reaktionen in der globalen Wirtschaft ausgelöst. Für zahlreiche Unternehmen bedeutete dies eine Zeit der Herausforderungen, aber auch der Anpassung und Neuorientierung. Während einige Konzerne durch kreative Umstrukturierungen Chancen witterten, sahen sich andere mit erheblichen Belastungen konfrontiert, die ihre Gewinnmargen und langfristigen Strategien infrage stellten. Ein Blick auf die zweiseitigen Reaktionen ausgewählter Unternehmen zeigt das vielschichtige Bild der Auswirkungen des Zollkrieges auf die Wirtschaft auf. Im Automobilsektor, der besonders empfindlich auf Handelsbarrieren reagiert, waren die Reaktionen signifikant.

General Motors etwa zog seine Finanzprognosen für das Jahr 2025 zurück und setzte einen geplanten Aktienrückkauf in Höhe von vier Milliarden US-Dollar aus. Das Unternehmen informierte intern, dass es seine Flexibilität bewahren wolle, um schnell auf neue Zollankündigungen reagieren zu können. Diese vorsichtige Haltung spiegelt die Unsicherheit wider, die durch schwankende Handelsregelungen entstanden ist. Stellantis, ein weiterer Schwergewicht in der Branche, berichtete von einem deutlichen Umsatzrückgang im ersten Quartal und zog ebenfalls die Finanzprognosen zurück. Die Reaktion auf 25-prozentige Importzölle war drastisch: Produktionsstopps in Kanada und Mexiko sowie vorübergehende Entlassungen in US-Betrieben.

Diese Maßnahmen zeigen, wie tiefgreifend die Handelsbarrieren die globale Produktionskette beeinflussen können. Ford hingegen reagierte mit kundenorientierten Strategien und verlängerte ein spezielles Vergünstigungsangebot, das zuvor nur für Mitarbeiter galt, um Verbraucherpreise trotz gestiegener Produktionskosten möglichst stabil zu halten. Der Vorstandsvorsitzende Jim Farley äußerte zwar die Hoffnung, dass der größere Anteil amerikanischer Fertigungsmöglichkeiten einen Wettbewerbsvorteil bieten könne, warnte aber zugleich vor steigenden Kosten durch Zölle. Tesla, der Vorreiter bei Elektrofahrzeugen, sah sich mit kanadischen Vergeltungszöllen konfrontiert und erhöhte die Preise seiner Modelle in Kanada teils drastisch um bis zu 22 Prozent. Die Preisanpassungen trafen vor allem Neuimporte, während Lagerbestände zu alten Preisen verkauft werden konnten.

Vor dem Hintergrund wachsender Konsumentenboykotts gegen US-Produkte und dem Wegfall von Förderungen steht Tesla in Kanada vor großen Herausforderungen. Im Einzelhandel deuteten die Reaktionen hinsichtlich der Zölle auf eine potenzielle Deeskalation der Handelskonflikte hin. Walmart etwa signalisierte durch die Aufforderung an chinesische Lieferanten, Lieferungen wieder aufzunehmen, eine gewisse Zuversicht in Richtung Entspannung. Zugleich erklärte das Unternehmen sich bereit, Mehrkosten durch Zölle selbst zu tragen, um seine Zulieferer zu entlasten. Diese Strategie zeugt von dem Wunsch, die Lieferketten stabil zu halten und den Kunden in den USA weiterhin wettbewerbsfähige Preise bieten zu können.

Technologieunternehmen sehen sich ebenfalls von der Tarifpolitik betroffen. Die Notwendigkeit, Lieferketten neu zu gestalten und mehr Wert auf Produktion in niedrigzollerfreundlichen Ländern zu legen, prägt seither die strategische Ausrichtung vieler globaler Player. Unternehmen wie Apple beobachten genau, wie sich Änderungen bei Zollsätzen und Handelsabkommen auf die Herstellung und Distribution ihrer Produkte auswirken. Während kurzfristig oftmals zusätzliche Kosten anfallen, könnten langfristige Umstrukturierungen zu mehr Resilienz gegenüber zukünftigen Handelskonflikten führen. Die politische Dimension des Zollkrieges ist nicht von der Hand zu weisen.

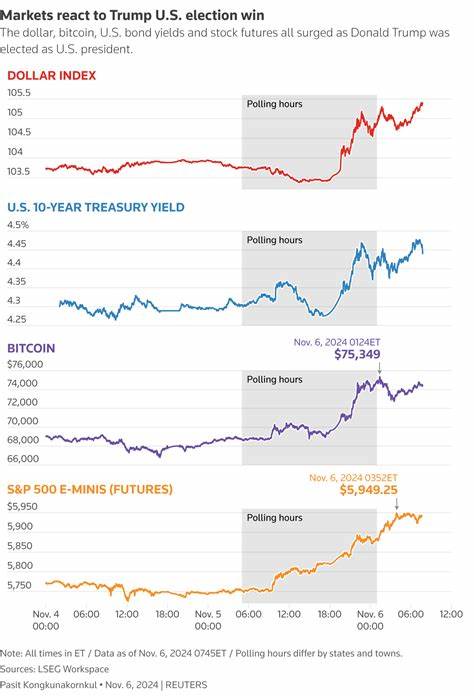

Die Reaktionen der Unternehmen zeigen, dass Handelsbarrieren weit über wirtschaftliche Kennzahlen hinausgehen und auch die Beziehungen zwischen Märkten und Staaten massiv beeinflussen. Der Ruck durch Zölle hat die starke Verflechtung wirtschaftlicher Akteure deutlich zutage treten lassen und die Verwundbarkeit globaler Lieferketten offenbart. Viele Unternehmen sind deshalb bemüht, durch Diversifizierung ihrer Lieferantenbeziehungen und teils auch durch verstärkte lokale Produktion einerseits Risiken zu minimieren und andererseits Wettbewerbsvorteile zu erarbeiten. Aus Sicht der Anleger und Investoren führen die unterschiedlichen Reaktionen auf die Zölle zu Volatilitäten an den Börsen. Während einige Unternehmen mit innovativen Maßnahmen und Anpassungen höchst positive Kursentwicklungen feiern, kämpfen andere mit sinkenden Umsätzen und abgespeckten Gewinnausichten.

Diese Divergenz spiegelt die ausgesprochene Branchenvielfalt in Betroffenheit und Anpassungsfähigkeit wider. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Trumps Zollkrieg eine Periode tiefgreifender Umwälzungen in Wirtschaft und Handel darstellt. Unternehmen sind gefordert, flexibel und dynamisch auf die sich ändernden Rahmenbedingungen zu antworten. Während einige Player die Herausforderung als Chance begreifen und sich neu positionieren, kämpfen andere mit den unmittelbaren negativen Folgen von tarifären Hemmnissen. Die Lehren der aktuellen Situation dürften noch lange nachwirken und Strategien in Handel und Fertigung nachhaltig prägen.

Für Experten und Beobachter bleibt spannend zu verfolgen, wie sich die Zölle künftig entwickeln und welche langfristigen Konsequenzen sie für den internationalen Wettbewerb und die globale Wirtschaft haben werden.