In der heutigen schnelllebigen digitalen Welt sind Softwareentwickler und Technikteams mit stetig wachsenden Anforderungen konfrontiert. Doch paradoxerweise wachsen nicht nur die technischen Möglichkeiten, sondern oft auch die Komplexität der Systeme, mit denen sie arbeiten müssen. Komplexität, besonders jene, die unnötig entsteht – die sogenannte „accidentale Komplexität“ – wird zunehmend als großer Feind von Innovation und Wertschöpfung erkannt. Es lohnt sich, die Hintergründe dieser Komplexität und die damit verbundenen Herausforderungen zu verstehen, um nachhaltige Lösungen zu fördern. Ein erfahrener Softwareingenieur beschreibt Einfachheit als den zentralen Schlüssel für Geschwindigkeit und kreatives Schaffen.

Komplexität lähmt nicht nur die Produktivität, sie raubt Entwicklern auch die Motivation und macht es schwer, klare und verlässliche Systeme zu bauen. Berühmte Persönlichkeiten aus der Softwarebranche, wie Ray Ozzie, haben bereits 2005 die Gefahren komplexer Systeme hervorgehoben. Komplexität nimmt den Entwicklern regelrecht das Leben und erschwert Planung, Implementierung sowie Tests maßgeblich. Das Problem liegt vielfach nicht in der inhärenten Schwierigkeit der Aufgaben oder Geschäftsprozesse, sondern vielmehr in der durch technische Entscheidungen entstehenden Komplexität, die nicht unbedingt notwendig wäre. Fred Brooks, ein Pionier der Softwareentwicklung, unterschied schon früh zwischen „essentieller“ und „accidentaler“ Komplexität.

Essentielle Komplexität beschreibt die inhärente Schwierigkeit der zu lösenden Problemstellung, beispielsweise die Komplexität eines Unternehmens oder einer Branche. Die accidentale Komplexität hingegen entsteht durch technische Werkzeuge, Systeme und Prozesse, die über die eigentliche Problemstellung hinaus introduceirt werden. Diese Differenzierung ist entscheidend, um die Ursachen von Ineffizienz zu erkennen. Unnötige, technische Komplexität führt oft zu einem erheblichen „Reibungsverlust“ im Team. Zeit und Energie werden auf das Management der Komplexität verwendet und nicht auf die Entwicklung von echten Mehrwerten.

Solche Systeme werden instabil, schwer verständlich und noch schwieriger zu skalieren – eine toxische Umgebung, die den Fortschritt behindert. Erschreckenderweise geht diese übermäßige Komplexität nicht immer auf Fehlentscheidungen oder naives Handeln zurück. Manchmal ist sie Ausdruck von Ego und strategischem Selbstschutz einzelner Personen oder Gruppen innerhalb eines Unternehmens. Es gibt jene, die bewusst oder unbewusst die Komplexität steigern, um ihre eigene Bedeutung zu erhöhen und die Abhängigkeit anderer von ihrem Fachwissen sicherzustellen. In einer solchen Umgebung entstehen Abhängigkeiten, Gatekeeping und eine Kultur, die Veränderungen und Wissensaustausch erschwert.

Einfachheit bedeutet jedoch nicht Mittelmaß oder Kompromisse bei der Qualität. Im Gegenteil: Ein einfaches, gut dokumentiertes und leicht zu handhabendes System ist oft robuster, da es weniger Angriffsflächen für Fehler und Missverständnisse bietet und besser skalierbar ist. Komplexe Lösungen können faszinierend wirken, bergen jedoch das Risiko, dass wichtige Basiselemente instabil bleiben und nach wie vor hoher Wartungsaufwand nötig ist. Ein nachhaltiger Weg aus der Komplexitätsfalle ist die bewusste Reduzierung alter Komplexität, bevor neue hinzugefügt wird. Dies ähnelt dem Prinzip, vor dem Spielen mit neuen Spielsachen die alten aufzuräumen und ordentlich wegzuräumen.

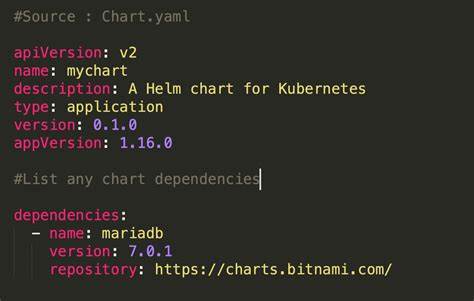

In der Softwareentwicklung bedeutet dies, bestehenden Code und Systeme so zu optimieren, dass diese klar, stabil und gut zugänglich sind, bevor neue Funktionen entwickelt werden. Diese disziplinierte Vorgehensweise sorgt für eine gesunde Weiterentwicklung und verhindert das schnelle Aufblähen der Komplexität. Vorsicht ist auch bei vermeintlichen „Allheilmitteln“ geboten, die oft als schnelle Lösungen für komplexe Probleme angeboten werden. Häufig handelt es sich um neue Tools, exotische Frameworks oder zusätzliche Teams, die umfassendere Komplexität nur verschieben oder sogar vermehren anstatt sie zu reduzieren. Bewährte, einfache und oft unspektakuläre Technologien und Methoden erweisen sich langfristig als wertvoller, da sie belastbar, transparent und leicht verständlich sind.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Dokumentation und die Übertragbarkeit von Systemen innerhalb eines Teams. Wenn Wissen nur fragmentiert oder gar abstrakt „besessen“ wird und nicht offen zugänglich ist, schafft das nicht nur Unsicherheit, sondern stärkt Wiederholung von Fehlern und Gatekeeping durch „Komplexitätsvermittler“. Anforderungen an sorgfältige Dokumentation und klare Übergaben sind daher grundlegend für die Reduktion der Komplexitätskosten. Die Rolle von Führungskräften und Teamleitern ist bei der Kampf gegen unnötige Komplexität nicht zu unterschätzen. Sie müssen eine Kultur fördern, die Einfachheit belohnt und Komplexitätsanreize ganz bewusst hinterfragt.

Das Vermeiden von Reparaturkrisen erfordert Mut und Geduld. Denn manchmal fühlt sich das Aufräumen, Vereinfachen oder Vermeiden von überbordender Technik weniger spektakulär an, als neue Gipfel der Komplexität zu erklimmen – doch der langfristige Erfolg und die Agilität eines Unternehmens hängen genau davon ab. Nicht zuletzt ist es von Bedeutung, immer wieder kritisch zu hinterfragen, ob eingeführte Komplexität tatsächlich einen wirklichen Mehrwert liefert oder ob sie nur den Eindruck von Fortschritt vermittelt. Eine wertorientierte Entwicklung, die sich konsequent an den Bedürfnissen der Nutzer und der Geschäftsanforderungen ausrichtet, unterstützt eine bewusste Entscheidung gegen unnötige Komplexitätssteigerung. Zusammenfassend ist der Kampf gegen die Komplexitätsfalle eine permanente Herausforderung, die technisches Know-how, disziplinierte Arbeitsweisen und vor allem kulturelle Reflektion erfordert.

Unternehmen, die es schaffen, durch Einfachheit Geschwindigkeit, Qualität und Teamzufriedenheit zu steigern, schaffen nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Dabei ist die Wachsamkeit vor den sogenannten „Komplexitätsverkäufern“ geboten – jenen, die mehr von der Komplexität profitieren als die Organisation selbst. Erfolgreiche Softwareentwicklung bedeutet heute nicht, den komplexesten Weg zu gehen, sondern den klarsten und wertvollsten. Einfachheit ist der unterschätzte Motor für Innovation und Effizienz, und jene, die diese Wahrheit beherzigen, werden langfristig den besten Weg in der digitalen Transformation finden.