Die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) hat die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, grundlegend verändert. Im Zentrum dieses Wandels steht die zunehmende Notwendigkeit, KI nicht nur zu verstehen, sondern auch verantwortungsvoll einzusetzen. Um sicherzustellen, dass Organisationen in Europa ausreichend auf diese Herausforderung vorbereitet sind, hat die Europäische Union mit der KI-Verordnung einen rechtlichen Rahmen geschaffen. Insbesondere Artikel 4 der Verordnung legt den Fokus auf die Förderung der KI-Kompetenz innerhalb von Unternehmen und Organisationen. Dieser Artikel gibt Unternehmen klare Leitlinien vor, wie sie ihre Mitarbeitenden befähigen können, KI-Systeme kompetent und sicher zu nutzen.

Im Folgenden werden die zentralen Anforderungen und Chancen, die sich hieraus ergeben, ausführlich dargestellt.KI hat in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Fortschritt gemacht und findet in zahlreichen Lebensbereichen Anwendung. Ob ChatGPT zur Inhaltsgenerierung, automatisierte Prozesse in der Fertigung oder sogar hochriskante Anwendungen in der Medizin – die Vielfalt ist enorm. Gerade mit Blick auf sensible Bereiche wächst die Verantwortung der Anwender, KI sicher und ethisch korrekt zu handhaben. Die EU-KI-Verordnung erkennt diese Entwicklung an und verlangt ab Februar 2025 von Unternehmen, dass ihre Mitarbeitenden über hinreichende KI-Kompetenz verfügen.

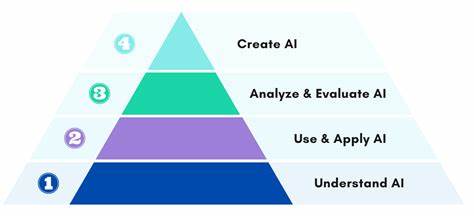

Dabei geht es nicht nur um theoretisches Wissen, sondern vor allem um die praktische Fähigkeit, KI-Systeme zu verstehen, bedienen und kritisch zu hinterfragen.Artikel 4 unterscheidet dabei klar zwischen den Anforderungen an KI-Anbieter und KI-Nutzer. Während Entwickler verpflichtet sind, transparent über die Funktionsweisen ihrer Systeme zu informieren, müssen Nutzer die Risiken verstehen und erkennen können. Dieses Rollenverständnis ist entscheidend, denn die Verantwortung für einen sicheren KI-Einsatz liegt auf beiden Seiten. Unternehmen sind deshalb aufgefordert, interne Strukturen zu schaffen, die einen verantwortungsvollen Umgang mit KI fördern und gleichzeitig die gesetzlichen Vorgaben erfüllen.

Ein zentrales Element des Artikels 4 ist die verpflichtende Risikoanalyse. Hier sollen potenzielle Gefahren im Umgang mit der eingesetzten KI identifiziert werden – von Verzerrungen über sogenannte Halluzinationen von KI-Modellen bis hin zu Datenschutzverletzungen. Nur wenn Risiken frühzeitig erkannt und bewertet werden, können Gegenmaßnahmen wirkungsvoll implementiert werden. Unternehmen sind deshalb angehalten, systematische Verfahren für diese Risikoidentifikation zu entwickeln und in ihre KI-Schulungen einzubinden.Bemerkenswert ist die Flexibilität, mit der die EU den Trainingsanforderungen begegnet.

Statt starre Vorgaben zu machen, erlaubt Artikel 4 den Organisationen, die Ausgestaltung ihrer KI-Kompetenzprogramme an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Dies eröffnet vielfältige Möglichkeiten: Von interaktiven Workshops über E-Learning-Module bis hin zu individuellen Schulungsplänen können Unternehmen das Format wählen, das am besten zu ihrer Branche und ihrer Mitarbeiterschaft passt. Wichtig ist, dass die Schulungen inhaltlich fundiert sind und den Anforderungen der Verordnung entsprechen.Ein Blick auf reale Beispiele zeigt, wie führende europäische Unternehmen diese Herausforderungen bereits erfolgreich meistern. Der österreichische Energieversorger Verbund hat eine konzernweite Initiative zum KI-Lernen gestartet, die alle Mitarbeitenden erreichen soll – von der Technik bis zum Management.

Dabei setzt Verbund auf eine Kombination aus theoretischen Wissensmodulen und praxisnahen Übungen zur Risikoerkennung. Auch Telefónica hat umfassende Programme entwickelt, um das Bewusstsein für ethische KI-Anwendung zu schärfen und interne Prozesse zur Qualitätssicherung zu etablieren. Solche Best Practices dienen als Vorbild und zeigen, dass umfassende KI-Literacy nicht nur rechtliche Compliance bedeutet, sondern echten Mehrwert schafft.Unternehmen, die die KI-Kompetenz ihrer Mitarbeitenden nicht fördern, riskieren nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern auch erhebliche Reputationsverluste. KI-Fehlanwendungen können etwa zu diskriminierenden Ergebnissen, falschen Entscheidungen oder Datenschutzverletzungen führen.

Gerade in Zeiten erhöhter regulatorischer Sensitivität ist daher proaktives Handeln gefragt. Der Aufbau einer stabilen KI-Kompetenzbasis ist zudem eine Investition in die Zukunftsfähigkeit – denn nur wer KI versteht und verantwortungsvoll einsetzt, kann deren Potenziale voll ausschöpfen.Neben den trainingsbezogenen Aspekten fordert Artikel 4 auch eine ganzheitliche Betrachtung der KI-Nutzung. Organisationen sollten daher KI-Prozesse nicht isoliert betrachten, sondern in bestehende Compliance- und Risiko-Management-Systeme integrieren. Die Verknüpfung von KI-Literacy mit allgemeinen Governance-Strukturen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, um nachhaltige und sichere KI-Anwendungen zu garantieren.

Gleichzeitig hilft dies, die Komplexität der Anforderungen zu reduzieren und interne Verantwortlichkeiten klar zu regeln.Im Kontext der EU-KI-Verordnung ist der kulturelle Wandel innerhalb von Unternehmen eine ebenso große Herausforderung wie die technischen Aspekte. Die Akzeptanz von KI hängt maßgeblich von der Transparenz und dem Vertrauen aller Stakeholder ab. Durch gezielte Schulungen und klare Kommunikation entsteht ein Bewusstsein für die Chancen und ebenso für die Risiken der Technologie. Dieses Bewusstsein ist die Basis für eine verantwortungsbewusste KI-Nutzung und minimiert das Risiko von Fehlanwendungen.

Es zeigt sich, dass die Umsetzung von Artikel 4 nicht nur eine Frage der Gesetzestreue ist, sondern auch eine strategische Chance darstellt. Unternehmen, die frühzeitig in die Entwicklung ihrer Mitarbeitenden investieren, positionieren sich als Vorreiter im Wettbewerb und profitieren von effizienteren Prozessen, besserer Entscheidungsfindung und erhöhter Innovationskraft. Gerade in Branchen mit hohem KI-Einsatz kann dies zu entscheidenden Wettbewerbsvorteilen führen.Abschließend lässt sich festhalten, dass die Förderung von KI-Kompetenz durch Artikel 4 der EU-KI-Verordnung ein Meilenstein für die digitale Transformation von Unternehmen in Europa ist. Sie schafft einen verbindlichen Rahmen, der Sicherheit und Vertrauen im Umgang mit KI stärkt und gleichzeitig Raum für individuelle Lösungen und Innovationen lässt.

Unternehmen sind gut beraten, sich frühzeitig mit den Anforderungen auseinanderzusetzen, um die Vorteile der KI nachhaltig und verantwortungsvoll zu nutzen.Der Weg zur KI-Literacy mag herausfordernd erscheinen, doch die positiven Effekte – von verbesserter Risikokontrolle bis hin zu neuen Geschäftspotenzialen – machen die Mühe lohnenswert. Letztlich trägt eine fundierte KI-Kompetenz dazu bei, dass die Technologie zum Wohl der Gesellschaft eingesetzt wird und nicht zur Quelle von Unsicherheiten oder Schäden wird. Die Zukunft gehört denen, die KI verstehen, beherrschen und verantwortungsbewusst anwenden – und Artikel 4 der EU-KI-Verordnung legt dafür die Grundlage.