Im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI) stellt das Lehren von Schreibfähigkeiten eine ganz neue Herausforderung dar. Immer ausgefeiltere Algorithmen und KI-Programme können mittlerweile in kurzer Zeit Texte verfassen, die sprachlich korrekt und inhaltlich überzeugend wirken. Diese Entwicklung führt dazu, dass Lehrende neu darüber nachdenken müssen, wie sie Schülerinnen und Schüler sowie Studierende für das echte, authentische Schreiben begeistern und befähigen können. Es reicht nicht mehr aus, Schreibtechniken zu vermitteln, wenn KI als vermeintlicher Assistent oder gar Ersatz alle formalen Hürden mühelos meistert. Vielmehr müssen tiefere Fähigkeiten wie kritisches Denken, persönliche Reflexion und das bewusste Eingehen auf die Leserschaft in den Mittelpunkt rücken.

Nur so bleibt Schreiben ein wertvolles Instrument für geistige Auseinandersetzung und wirkungsvolle Kommunikation. Eine der grundlegenden Herausforderungen besteht darin, dass viele Lernende die akademische Schreibpraxis als wenig relevant oder sogar überflüssig empfinden. Wenn KI beispielsweise in der Lage ist, in wenigen Sekunden einen passablen Aufsatz zu generieren, stellt sich für viele die Frage, warum sie selbst Zeit und Mühe investieren sollten. Diese Einstellung wird dadurch verstärkt, dass viele Schülerinnen und Schüler vor dem Studium kaum Gelegenheit hatten, sich intensiv mit der Überarbeitung eigener Texte auseinanderzusetzen oder komplexe schriftliche Argumentationen zu entwickeln. Häufig waren der Unterricht und die Anforderungen gerade in der Schule noch stark auf formelhafte Schreibweisen zugeschnitten, die wenig Raum für kreatives Denken oder persönliche Erfahrung ließen.

In dieser Situation kommt es darauf an, Schreibunterricht so zu gestalten, dass die Lernenden verstehen, dass Schreiben weit über das bloße Verfassen von Texten hinausgeht. Es ist primär ein Denkprozess, mit dem Ideen entwickelt, analysiert und verfeinert werden. Schreiben ermöglicht es, Gedanken zu klären, komplexe Zusammenhänge zu durchdringen und neue Einsichten zu gewinnen. Gerade die Auseinandersetzung mit schwierigen Themen und das Formulieren differenzierter Standpunkte fördern die kognitive Entwicklung erheblich. Künstliche Intelligenz ist zwar in der Lage, formal korrekte Texte zu produzieren, kann dabei aber keine eigenen Gedanken entwickeln oder Tiefe in den Diskurs bringen.

Daher müssen Aufgabenstellungen so konzipiert sein, dass sie sich nicht ohne weiteres durch KI-generierte Texte ersetzen lassen. Das bedeutet, sie sollten persönliche Reflexionen erfordern, eine intensive Auseinandersetzung mit Quellen voraussetzen oder die Synthese verschiedener Perspektiven verlangen. Wenn Lernende beispielsweise eigene Erfahrungen in ihre schriftlichen Arbeiten einfließen lassen oder originäre Recherchen durchführen müssen, wird das reine Abschreiben von KI-Texten weitgehend unmöglich. Gleichzeitig wird so das eigenständige Denken gefördert und die Hemmschwelle, sich komplexen Inhalten zu widmen, verringert. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Entwicklung eines Bewusstseins für die Leserschaft.

Viele Texte, gerade im akademischen Kontext, wirken oft trocken und unzugänglich. Die texterische Herausforderung besteht darin, die Balance zwischen inhaltlicher Tiefe und verständlicher Sprache zu finden. Wer sein Publikum im Blick hat, bemüht sich, Argumente klar und nachvollziehbar zu präsentieren, Storytelling-Techniken einzusetzen und die Aufmerksamkeit der Leser zu gewinnen. Dies fördert nicht nur die Qualität der Texte, sondern stärkt gleichzeitig die kommunikativen Fähigkeiten der Schreibenden. Um diese Kompetenzen zu vermitteln, ist es hilfreich, wenn Lehrende den Schreibprozess als iterative Arbeit begreifen.

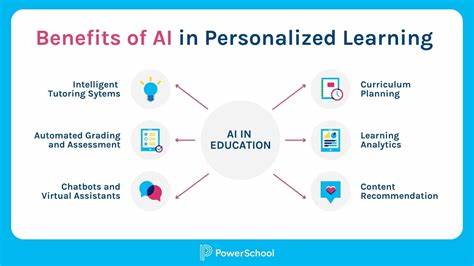

Überarbeitungen und Rückmeldungen spielen eine zentrale Rolle, damit Studierende lernen, ihre Gedanken präziser auszudrücken und ihre Argumente zu verfeinern. Auch das Bewusstsein für unterschiedliche textsortenspezifische Anforderungen – vom akademischen Essay bis zum Presseartikel oder Policy Brief – sollte geschärft werden, damit Schüler und Studierende flexibel und zielgerichtet kommunizieren können. Ein großes Problem im Umgang mit KI im Schreibunterricht besteht darin, dass KI zwar Texte in Sekundenschnelle erstellen kann, dabei aber keinen echten Erkenntnisgewinn leistet. Es fehlt der Prozess des Nachdenkens, der ursprünglichen Analyse und des kreativen Umgangs mit Informationen. Das Schreiben wird somit zu einer mechanischen Tätigkeit degradiert, wenn lediglich eine Maschine für sie tätig ist.

Dem muss durch die Förderung von Fähigkeiten entgegengewirkt werden, die auch heute und in Zukunft unerlässlich bleiben: kritisches Denken, die Fähigkeit zur Bewertung von Informationsquellen, das Hinterfragen von Argumentationslinien und die kreative Synthese unterschiedlicher Ideen. Die Vielseitigkeit schriftlicher Ausdrucksformen kann dabei ein Schlüssel sein. Das Verfassen von Texten mit realem Bezug und Wirkung, etwa politische Stellungnahmen, Presseartikel, öffentliche Reden oder Vorschläge für Fördermittel, erhöht die Motivation und das Engagement der Lernenden. Diese Aufgaben zwingen dazu, sich mit konkreten Zielgruppen auseinanderzusetzen, komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären und eine überzeugende Botschaft zu formulieren. Zugleich zeigt sich hier sehr deutlich, welchen Wert authentische und eigenständige Schreibarbeit besitzt, die KI nicht einfach ersetzen kann.

Besonders wichtig ist die Herausbildung einer eigenen Stimme, die durch Persönlichkeit, Klarheit und Überzeugungskraft gekennzeichnet ist. Ein individualisierter Schreibstil unterscheidet sich deutlich von austauschbarem Maschinenwerk und zieht Leser eher in den Bann. Hierzu gehört auch das Selbstbewusstsein, klare Thesen zu formulieren und diese wirkungsvoll zu vertreten. Das kann bedeuten, eigene Erfahrungen oder Einsichten einfließen zu lassen, ohne den akademischen Anspruch zu vernachlässigen. Die individuelle Handschrift im Schreiben ist ein wertvolles Gut, das nicht einfach durch Algorithmen nachgeahmt werden kann.

Für Lehrende bedeutet dies, im Schreibunterricht nicht nur Kompetenzen wie Grammatik, Stil und Struktur zu vermitteln, sondern auch den Wert von Schreiben als soziales und intellektuelles Handeln herauszustellen. Schreiben ist ein Dialog mit anderen, der Austausch von Ideen und eine Praxis der Erkenntnis. Wer Schreiben als aktives, kreatives Mittel begreift, entwickelt eine tiefere Motivation und ein nachhaltigeres Verständnis für die Bedeutung dieser Fähigkeit. Eine weitere Herausforderung ist, die Unterschiede zwischen verschiedenen Arten des Schreibens zu verdeutlichen. Beispielsweise ist die Beschreibung eines Sachverhalts grundlegend, doch reicht es nicht aus, nur Fakten zu referieren, um wissenschaftlich überzeugend zu sein.

Vielmehr muss häufig analysiert, interpretiert oder bewertet werden. Lernende müssen verstehen, dass die entscheidende Qualität darin liegt, wie sie Argumente aufbauen und begründen, nicht nur in der Vermittlung von Informationen oder Meinungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Schreibunterricht im Zeitalter von KI vor der Aufgabe steht, die einzigartigen menschlichen Fähigkeiten zu stärken, die künstliche Intelligenz nicht ersetzen kann. Dazu gehören kreatives und kritisches Denken, persönliche Perspektiven, Reflexion sowie das bewusste Eingehen auf eine Zielgruppe. Schreibaufgaben müssen so gestaltet sein, dass sie diese Kompetenzen herausfordern und fördern.

Gleichzeitig gilt es, Schreibprozesse zu begleiten, die Revision und Feedback einschließen, um kontinuierliches Lernen zu ermöglichen. Der Einsatz vielfältiger Textsorten mit tatsächlichem gesellschaftlichem oder beruflichem Bezug kann zudem den Anreiz erhöhen, sich intensiv mit dem Schreiben auseinanderzusetzen. Realitätsnahe Aufgaben leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass Lernen sinnstiftend erlebt wird und Schreibkompetenzen praxisorientiert geschult werden. So bleibt Schreiben ein unverzichtbares Werkzeug für den individuellen Ausdruck, die intellektuelle Entwicklung und die gesellschaftliche Teilhabe – auch in einer Welt, die zunehmend von künstlicher Intelligenz geprägt ist.

![How much CO2 builds up in N95 masks? [pdf]](/images/19C3985F-2CDC-4170-8396-F0E16F90ADFA)