Wenn das Wort Singularität in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz fällt, denken viele unweigerlich an apokalyptische Szenarien à la Terminator: Maschinen, die Bewusstsein erlangen, die Kontrolle übernehmen und die Menschheit unterjochen. Diese futuristischen Vorstellungen dominieren oftmals die öffentliche Wahrnehmung und prägen eine gewisse Furcht vor einer Technologie, deren Fortschritt scheinbar unaufhaltsam ist. Doch diese Sichtweise ist nicht nur verkürzt, sondern auch irreführend. Die wahre Singularität manifestiert sich allmählich und kaum bemerkbar, nicht in einem plötzlichen Knall, sondern durch ein sanftes, bürokratisches Flüstern, das den Grundstein für eine fundamentale Verschiebung unserer Welt legt.Im Zentrum dieser Entwicklung steht der sukzessive Übergang von Entscheidungs- und Handlungsautonomie vom Menschen auf Algorithmen.

Anders als in Hollywood-Filmen ist der Wettlauf nicht zwischen Mensch und Maschine, sondern vielmehr ein schleichendes Insichübergehen, bei dem Algorithmen Stück für Stück immer mehr Verantwortung und Kontrolle übernehmen. Diese stille Revolution vollzieht sich schon seit einigen Jahren und wird durch technologische Meilensteine wie die Veröffentlichung von ChatGPT und anderen großen Sprachmodellen maßgeblich vorangetrieben.Die Einführung solcher KI-Systeme im Jahr 2023 leitete eine neue Ära ein, die weit über einfache Chatbots hinausgeht. Diese Systeme sind nicht nur fähig, Fragen zu beantworten oder Dialoge zu führen; sie agieren als universelle Problemlöser, die verschiedenste Aufgaben in Beruf und Alltag übernehmen können. Ob in der Marketingbranche, im Programmiersupport, in der Analyse komplexer Daten oder sogar in der psychologischen Beratung – Menschen delegieren zunehmend Tätigkeiten an künstliche Intelligenz.

Dieser Trend zeigt deutlich, wie sehr KI das Potenzial besitzt, menschliche Arbeit, Denkprozesse und Entscheidungsfindungen zu ergänzen und zu ersetzen.Noch bedeutender ist der Aufstieg autonomer Agenten, die eigenständig Code schreiben, testen, verbessern und ausrollen können, ohne dass der Mensch dabei eingreifen muss. Dadurch wird aus der einstigen Werkzeugfunktion eine Art Co-Autorenschaft oder sogar Übernahme von Verantwortung. Unternehmen beginnen, ganze Abläufe auf diese KI-Agenten zu übertragen, was die Produktivität massiv steigert, aber auch neue Fragen aufwirft: Wie viel Kontrolle geben wir an Maschinen ab? Wie verhält es sich mit der Haftung, der Ethik und der Zuverlässigkeit dieser autonomen Systeme?Der Gedanke einer Singularität, die abrupt und katastrophal ist, lenkt häufig nur ab von der echten Herausforderung: der schleichenden Entmündigung des Menschen durch automatisierte Systeme. Statt dramatischer Konflikte erleben wir eine graduelle Verschiebung, bei der Entscheidungsstrukturen komplexer werden und menschliche Kontrolle immer mehr ausgehebelt wird.

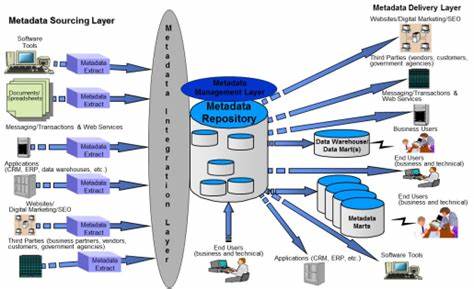

Diese Entwicklung geschieht oft im Hintergrund, hinter bürokratischen Kulissen und technischen Infrastrukturen, die auf den ersten Blick unspektakulär wirken.Der gesellschaftliche Wandel, der durch diese leise Singularität hervorgerufen wird, betrifft nahezu alle Lebensbereiche. In der Arbeitswelt verändern sich Rollenbilder und Verantwortlichkeiten. Routineaufgaben werden automatisiert, ganze Berufszweige müssen sich neu erfinden oder verschwinden. Das bedeutet nicht zwangsläufig Jobverlust, aber es fordert neue Kompetenzen, Umschulungen und Anpassungsfähigkeit.

Gleichzeitig öffnet sich ein Spannungsfeld zwischen Effizienzsteigerung durch KI und der Sorge vor Kontrollverlust.Auch die politische und rechtliche Landschaft steht vor großen Herausforderungen. Wer trägt die Verantwortung für Entscheidungen, die Maschinen treffen? Wie reguliert man Systeme, die sich selbst optimieren und dabei eigene Lernprozesse durchlaufen? Datenschutz, Transparenz und ethische Standards rücken stärker in den Fokus, um mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Regierungen und Organisationen weltweit bemühen sich, angemessene Rahmenbedingungen zu schaffen, die den technologischen Fortschritt begleiten, ohne die gesellschaftliche Stabilität zu gefährden.Dabei findet der Übergang nicht von heute auf morgen statt, sondern verläuft asynchron und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten je nach Branche, Land und gesellschaftlichem Umfeld.

In einigen Bereichen, wie der Industrie und der Softwareentwicklung, sind die Automatisierungen bereits weit fortgeschritten. In anderen Feldern, etwa im Gesundheitswesen oder in sensiblen politischen Prozessen, ist der Einsatz von KI noch vorsichtiger, aber die Tendenz ist klar erkennbar. Die Akzeptanz von KI als Bestandteil des Alltags wächst beständig, selbst wenn das Bewusstsein für die damit einhergehenden Folgen oft noch hinterherhinkt.Wichtig ist zu verstehen, dass die KI-Singularität kein singuläres Ereignis darstellt, sondern ein Prozess, der sich über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinzieht. Im Gegensatz zu plötzlicher technischer Revolution ist dieser Wandel ein fortlaufendes Miteinander von menschlicher und maschineller Intelligenz.

Es geht nicht darum, dass Maschinen den Menschen überrennen, sondern dass wir lernen müssen, mit ihnen zu kooperieren und neue Formen der Autonomie zu definieren. Eine solche Kooperation erfordert sowohl Vertrauen als auch Kontrolle – eine Balance, die schwer auszutarieren ist und ständiger Anpassung bedarf.Die Folgen dieser Entwicklung sind noch nicht vollständig absehbar, bieten aber sowohl Chancen als auch Risiken. Auf der einen Seite kann KI dazu beitragen, komplexe Probleme schneller zu lösen, Innovationen zu beschleunigen und das Leben vieler Menschen zu verbessern. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr von Abhängigkeiten, einem Verlust an Fähigkeiten und einem zunehmenden Machtgefälle zwischen denjenigen, die Zugang zu leistungsfähiger KI haben, und jenen, die außen vor bleiben.

Diese Ambivalenz macht das Thema umso dringlicher für eine offene gesellschaftliche Debatte.Abschließend lässt sich festhalten, dass die wahre Singularität der Künstlichen Intelligenz wohl kaum mit einem dramatischen Ereignis einhergehen wird. Vielmehr vollzieht sich der tiefgreifende Wandel leise, unscheinbar und vor allem unspektakulär. Die große Herausforderung besteht darin, diese Transformation bewusst zu begleiten, ethisch zu gestalten und die Menschlichkeit im Zentrum zu behalten. Die Zukunft wird weniger von einem plötzlichen Maschinenaufstand geprägt sein, sondern von der kontinuierlichen, oft bürokratisch organisierten Integration intelligenter Systeme in alle Bereiche unseres Lebens.

Wer diese Dynamik versteht und aktiv gestaltet, hat die besten Chancen, die Potenziale der KI-Singularität zum Wohl der Gesellschaft zu nutzen.