Die Europäische Union steht vor großen Herausforderungen, wenn es um die Stärkung ihrer technologischen Wettbewerbsfähigkeit geht. Während amerikanische und asiatische Unternehmen, allen voran aus den USA, den globalen Technologiemarkt dominieren, strebt die EU entschlossen danach, ihre Position als Innovationsstandort zu festigen und vor allem ihre digitale Souveränität zu bewahren. Vor diesem Hintergrund hat die Europäische Kommission einen ehrgeizigen Plan entwickelt: Den Scaleup Europe Fund, einen neuen Investitionsfonds, der europäischen Tech-Unternehmen dabei helfen soll, die oft kritische Wachstumsphase erfolgreich zu meistern und sich am Weltmarkt zu behaupten. Die zentralen Eckpunkte dieses Fonds und die dahinterliegenden Beweggründe verdeutlichen Europas Strategie, technologiegetriebene Zukunftsbranchen gezielt zu fördern und eine Abhängigkeit von globalen Großmächten zu verringern. Eine der größten Herausforderungen für junge Technologieunternehmen in Europa ist die Finanzierung in der sogenannten Scale-up-Phase.

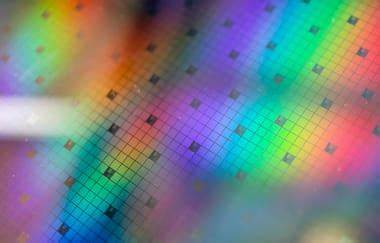

Während Startups anfangs oft Investitionshilfe durch Förderprogramme oder Risikokapitalgeber erhalten, stockt die Finanzierung, sobald das Unternehmen deutlich wachsen und größere Investitionen tätigen muss. Besonders in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Halbleitertechnologie, sauberen Technologien sowie Biotechnologie sind finanzielle Mittel im hohen dreistelligen Millionenbereich notwendig, um Produkte marktreif zu machen und die technologische Entwicklung voranzutreiben. Hier klafft in Europa eine markante Finanzierungslücke, die Unternehmen oft dazu zwingt, auf ausländisches Kapital zurückzugreifen, was die technologische Abhängigkeit von Drittstaaten verstärkt. Der geplante Scaleup Europe Fund setzt genau an dieser Problematik an und verfolgt einen innovativen Ansatz: Die EU-Kommission wird über diesen Fonds in Kooperation mit privaten Investoren direkte Unternehmensanteile an zukunftsweisenden Tech-Firmen erwerben. Dieses Modell ermöglicht es, dass Kapital zielgerichtet und effektiv dort eingesetzt wird, wo es den größten Impact auf die europäische Innovationslandschaft hat.

Gleichzeitig wird dieser Fonds privat gemanagt, was eine professionelle, marktorientierte Steuerung sicherstellen soll. Damit positioniert sich die EU nicht nur als Förderer, sondern auch als aktiver Mitgestalter des technologischen Wandels mit einem langfristigen Fokus. Die Initiativen der Europäischen Kommission reichen jedoch über die reine Finanzierung hinaus. Ein zentrales Vorhaben ist zudem die Vereinfachung und Beschleunigung von Unternehmensgründungen und -erweiterungen innerhalb des EU-Binnenmarktes. Viele europäische Startups klagen seit langem über die teilweise langwierigen und komplexen bürokratischen Hürden, die nicht nur die Gründung behindern, sondern auch das grenzüberschreitende Wachstum erschweren.

Im Gegensatz zu den USA, wo besonders Staaten wie Delaware die Gründung eines Unternehmens oft innerhalb von 48 Stunden ermöglichen, fehlt in Europa bisher ein solch schlanker und digital optimierter Prozess. Um diesem Hindernis entgegenzuwirken, plant die Kommission einen neuen Regulierungsrahmen, der bereits im ersten Quartal des kommenden Jahres eingeführt werden soll. Er soll eine einheitliche und digitale Ersatzordnung bieten, mit der Startups und Scale-ups einfacher und schneller agieren können. Ziel ist es, den Verwaltungsaufwand signifikant zu reduzieren und somit die Wettbewerbsposition europäischer Technologiefirmen auf internationaler Bühne zu stärken. Die strategische Bedeutung dieses Fonds wird durch die aktuellen geopolitischen Entwicklungen und den technologischen Wettlauf deutlich.

Die COVID-19-Pandemie und steigende Spannungen zwischen Technologie-Großmächten haben den Fokus auf die digitale Autonomie Europas verstärkt. Die EU erkennt zunehmend, dass sie nicht nur in Forschung und Entwicklung investieren, sondern auch in die Kommerzialisierung und Skalierung technologischer Innovationen. Nur so kann sie im globalen Wettbewerb mithalten und ihre wirtschaftliche sowie sicherheitsrelevante Unabhängigkeit gewährleisten. Darüber hinaus sollen mit dem Scaleup Europe Fund vor allem Unternehmen unterstützt werden, die in sogenannten „strategischen Sektoren“ tätig sind. Hierzu zählen nicht nur Künstliche Intelligenz und Quantentechnologien, sondern auch Bereiche wie saubere Technologien, Halbleiterfertigung, fortgeschrittene Materialien und Biotechnologie.

Diese Branchen gelten als Schlüsselbereiche für die Zukunft sowie als Grundlage für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige europäische Wirtschaft. Insbesondere bei Halbleitern hat Europa in den letzten Jahren eine Abhängigkeit von außereuropäischen Lieferketten erlebt, die sich als riskant erwiesen hat. Der Fonds soll dazu beitragen, diese Schwachstellen zu adressieren, indem er europäische Innovationen fördert und die lokale Produktion stärkt. Ein weiterer relevanter Aspekt des Fonds ist, dass er den Investoren neben der EU-Kommission auch private Kapitalgeber einbezieht. Dieses Co-Finanzierungsmodell befördert nicht nur die Skalierbarkeit des Fonds, sondern stellt auch sicher, dass Investitionen marktorientiert erfolgen und die geförderten Unternehmen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nachhaltig wachsen können.

Dies verspricht einen höheren Impact sowie eine bessere Verzahnung von öffentlicher Förderpolitik und privatem Unternehmertum. Bereits heute engagiert sich die Europäische Innovationsagentur (European Innovation Council, EIC) in der Frühphasendifinanzierung vieler Startups, mittelbar aber nur in der Höhe kleinerer, meist risikobasierter Investitionen. Der Scaleup Europe Fund schließt nun die Lücke für Unternehmen, die größere Finanzierungen benötigen, um das nächste Level zu erreichen und beispielsweise internationale Märkte zu erobern. Dieses skalierte Unterstützungssystem lässt hoffen, dass Europa in Zukunft mehr als nur Pipeline-Lieferant für Technologien sein wird, sondern auch als Produktions- und Innovationsstandort präsent bleibt. Die Reaktionen auf den geplanten Fonds reichen von großer Zustimmung bis hin zu kritischer Begleitung.

Für viele Beobachter zeigt das Programm, dass die EU den Ernst der Lage erkennt und sich ambitioniert auf den globalen Technologiewettlauf vorbereitet. Andere fordern, dass die Umsetzung besonders effizient und transparent sein muss, um nicht mit bürokratischen Hindernissen alte Probleme zu reproduzieren. Gerade im Bereich der Innovation sind Geschwindigkeit, Risikobereitschaft und Anpassungsfähigkeit entscheidende Erfolgsfaktoren. Zugleich verleiht die Europäische Kommission dem Ausbau der digitalen Infrastruktur und der Harmonisierung der Rahmenbedingungen für Unternehmen große Priorität. Der Plan, Unternehmensgründungen innerhalb von zwei Tagen möglich zu machen, könnte ein Schlüsselfaktor sein, um Startups die notwendige Flexibilität zu bieten und zugleich die Attraktivität Europas als Gründerstandort auf ein neues Niveau zu heben.

Die Vorbilder aus den USA und anderen Ländern zeigen, dass Bürokratieabbau oft maßgeblich zum unternehmerischen Erfolg beiträgt. Insgesamt verdeutlicht die Initiative, wie stark die EU die Bedeutung technologischer Autonomie und wirtschaftlicher Sicherheit verinnerlicht hat. Die zunehmende Globalisierung, kombiniert mit geopolitischen Risiken und der Digitalisierung aller Lebensbereiche, verlangt von Europa eine aktive Rolle bei der Gestaltung und Kontrolle technologischer Standards und Wertschöpfungsketten. Nur wenn europäische Unternehmen die Möglichkeit haben, potenzialreiche Technologien in großem Umfang zu entwickeln und zu skalieren, kann der Kontinent seine wirtschaftliche Relevanz langfristig erhalten. Der Scaleup Europe Fund ist dabei nicht nur ein Finanzierungsinstrument, sondern auch ein politisches Signal.

Er setzt ein klares Zeichen gegen eine absehbare technologische Zweiklassengesellschaft, in der Europa als bloßer Anwender von Technologien aus anderen Weltregionen zurückbleibt. Stattdessen soll die EU zur Wiege neuer Innovationen werden, die weltweite Standards prägen und zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen. Die kommenden Monate werden zeigen, wie erfolgreich die geplanten Maßnahmen umgesetzt werden. Wichtig wird dabei auch eine enge Zusammenarbeit mit den europäischen Mitgliedsstaaten, Forschungseinrichtungen sowie der privaten Wirtschaft sein, um Synergien zu erzielen und die Innovationskraft des gesamten Ökosystems zu steigern. Unterstützende Rahmenbedingungen, wie der erleichterte Zugang zu Unternehmensgründungen und die Angleichung regulatorischer Standards, sind entscheidende Bausteine, damit der Scaleup Europe Fund seine volle Wirkung entfalten kann.

Mit der neuen Ausrichtung und den finanziellen Mitteln stärkt die EU nicht nur die Position der europäischen Tech-Szene, sondern sendet auch ein klares Signal an internationale Partner: Europa will selbstbewusst und eigenständig den Weg in eine digitalisierte, nachhaltige Zukunft gestalten. Die Förderung von Schlüsseltechnologien und die Unterstützung wachstumsstarker Unternehmen sind dabei unverzichtbare Elemente, um der technologischen Vorherrschaft anderer Mächte wirkungsvoll zu begegnen.

![Einstien Papers (Toki Pona) [pdf]](/images/8F11563E-28FF-4B7E-94EE-BB1344C8384F)