Die Suche nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Energielösungen ist heute eine der größten Herausforderungen für Wissenschaft und Industrie. Wasserstoff gilt als zentraler Energieträger der Zukunft, da er sauber, effizient und vielseitig nutzbar ist. Die konventionelle Wasserstoffproduktion erfolgt derzeit überwiegend mittels fossiler Brennstoffe, was mit erheblichen CO2-Emissionen verbunden ist. Daher konzentriert sich die Forschung zunehmend auf erneuerbare und CO2-arme Methoden, um Wasserstoff nachhaltig und wirtschaftlich herzustellen. Ein vielversprechender Ansatz dabei ist die photoelektrochemische (PEC) Wasserstoffproduktion, die Sonnenenergie direkt in chemische Energie umwandelt.

Insbesondere die Kopplung der Furfuraloxidation mit Silizium-Photoelektroden zeigt faszinierende Potenziale für eine hocheffiziente, bias-freie Wasserstoffgewinnung, die über aktuelle technische Grenzen hinausgeht. Silizium ist als Halbleitermaterial durch seine enorme Verfügbarkeit, ausgereifte Fertigungstechnologien und günstige elektronische Eigenschaften ein Hauptakteur in der Photovoltaik und Photoelektrochemie. Besonders kristallines Silizium (c-Si) überzeugt durch einen optimalen Bandabstand von etwa 1,1 eV, was eine hohe Absorption von Sonnenlicht und somit einen sehr hohen potentiellen Photostrom ermöglicht. Der theoretische maximale Photostrom liegt bei etwa 43 mA/cm² unter optimalen Bedingungen – eine Leistung, die viele andere Photoelektrodenmaterialien weit übertrifft. Dennoch stößt die klassische Wasserstoffproduktion durch Wasserspaltung an die Grenzen des photovoltspezifischen Potentials von c-Si.

Das Problem liegt darin, dass die Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff über die Sauerstoffentwicklungsreaktion (OER) einen hohen Energieaufwand benötigt, da sowohl die thermodynamische Spannung als auch kinetische Hindernisse einen hohen Photospannungsbedarf von über 1,6 Volt erfordern. Das intrinsische Photospannungsmaximum von c-Si liegt bei ca. 0,6 Volt, wodurch direktes, bias-freies Wasserspalten mit nur einer Silizium-Halbleiter-Elektrode aktuell nicht realisierbar ist. Hier setzt die innovative Strategie an, die OER durch eine alternative Oxidationsreaktion zu ersetzen, die energetisch günstiger ist und gleichzeitig wertvollere Chemikalien liefert. Die Furfuraloxidation, bei der Furfural, eine Biomasseplattformchemikalie, oxidiert wird, bietet eine ideale Möglichkeit.

Furfural ist ein aldehydhaltiger organischer Stoff, der überwiegend aus lignozellulosischer Biomasse gewonnen wird und weltweit in Millionen-Tonnen-Mengen produziert wird. Bei der Oxidation von Furfural auf Kupferkatalysatoren entsteht Furoinsäure, eine wertvolle chemische Verbindung, gleichzeitig wird Wasserstoff an der Anode freigesetzt. Dies bedeutet, dass an beiden Elektroden – der Silizium-Photoelektrode als Kathode und dem Kupferanode – Wasserstoff parallel produziert wird. Diese kopplung reduziert die erforderliche Photospannung drastisch, ermöglicht den Betrieb der Silizium-Photoelektrode ohne externe Spannung und maximiert dabei die Nutzung des hohen Photostrompotentials von c-Si für die Wasserstofferzeugung. Die praktischen Entwicklungen im Forschungsbereich haben gezeigt, dass mit einer Kombination aus hochentwickelten Silizium-IBC-Solarzellen (Interdigitated Back Contact) als Photoelektroden und speziell präparierten Kupfer-Drahtkatalysatoren beeindruckende Performancedaten erzielt werden können.

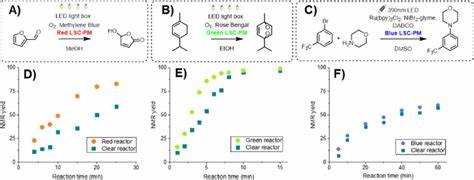

Die IBC-Struktur ermöglicht es, den optischen Verlust durch Frontkontakte zu minimieren und die Ladungsträgerrekombination an der Vorderseite zu verringern, was zu erhöhtem Kurzschlussstrom und höherer Leerlaufspannung führt. Eine sorgfältige Verkapselung schützt die Siliziumzelle vor der aggressiven alkalischen Elektrolytlösung, während die Nickel-Folie und das darauf aufgebrachte Platin-Graphit-Katalysatormaterial für eine effiziente Wasserstoffentwicklung an der Kathodenseite sorgen. Auf der Anodenseite wird das Furfural unter Anwendung eines Kupferkatalysators in stark alkalischem Medium elektrolysiert. Hierbei erfolgt die Oxidation bei deutlich niedrigeren Startspannungen als bei der Wasserspaltung, da die Aldehydfunktionalität der Furfuralmoleküle energetisch leichter abbaubar ist. Neben der hohen Anlaufaktivität ist auch die hohe Faraday-Effizienz von nahezu 100 Prozent ein wesentlicher Vorteil, was bedeutet, dass nahezu die gesamte angelegte Ladung zur gewünschten Furoinsäurebildung und Wasserstofferzeugung beiträgt.

Durch die Kombination beider Halbreaktionen in einem technisch realisierten PEC-Zellaufbau gelang es, eine bemerkenswerte Wasserstoffproduktionsrate von rund 1,4 mmol/h/cm² unter 1-sun-Bedingungen (Standard-Sonnenlichtintensität) zu erreichen. Diese Leistung übersteigt die amerikanischen DOE-Zielvorgaben für die photoelektrochemische Wasserstoffherstellung um mehr als das Vierfache. Das Besondere an diesem System ist die Tatsache, dass der Prozess komplett bias-frei läuft, also ohne zusätzliche externe elektrische Spannung und ohne die Notwendigkeit weiterer photoelektrochemischer Zwischenschritte oder Tandemstrukturen größerer Komplexität. Der doppelseitige Wasserstoffevolutionsmechanismus, bei welchem an der Anode der aus Furfural freigesetzte Wasserstoff entsteht und an der Kathode die Wasserelektrolyse stattfindet, führt zu einer effektiven Verdopplung der Wasserstoffausbeute bezogen auf den durch die Silizium-Photoelektrode erzeugten Photostrom. Dieser innovative Vorteil kann durch verschiedene analytische Techniken bestätigt werden, beispielsweise durch die Verwendung von isotopisch markiertem Furfural, um die Herkunft des Wasserstoffs eindeutig zu bestimmen.

Trotz der herausragenden Effizienz bestehen noch Herausforderungen, vor allem hinsichtlich der Stabilität der Kupferanode, die durch partielle Oxidation und Kupferauswaschung im alkalischen Medium beeinträchtigt wird. Hier sind Optimierungen durch Materialmodifikationen geplant, beispielsweise durch den Einsatz von Redoxpolymeren oder Metalllegierungen, um die Lebensdauer und Robustheit der Anode zu erweitern. Auch die Verfügbarkeit und nachhaltige Produktion des Furfural-Rohstoffs muss in größerem Maßstab sichergestellt werden, was durch aktuelle Fortschritte in der Biotechnologie und grünen Chemie zunehmend förderbar ist. Langfristig bietet die Kopplung der Furfuraloxidation mit Silizium-Photoelektroden eine wegweisende Alternative zur direkten Wasserspaltung. Das System kombiniert die Vorteile von allgemein verbreiteten, kostengünstigen Materialien mit einem energieeffizienten Reaktionsweg, der den Bedarf an teurer Externenergie negiert.

Zudem schafft die Herstellung von wertvollen Chemikalien neben Wasserstoff wirtschaftlichen Mehrwert und kann so die Wirtschaftlichkeit der Technologie erheblich steigern. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Nutzung von Kohlenstoff-basierten organischen Substanzen wie Furfural in der photoelektrochemischen Wasserstoffproduktion nicht nur technisch machbar, sondern auch ökologisch und ökonomisch sinnvoll ist. Die Kombination mit Hochleistungs-Silizium-Photoelektroden führt zu einer drastischen Steigerung des Stromausbeutevolumens und setzt neue Maßstäbe in der Solar-basierten Wasserstofferzeugung. Diese revolutionäre Technologie könnte, wenn sie weiter optimiert und skaliert wird, eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung einer kohlenstoffarmen Wasserstoffwirtschaft spielen und die globale Energiewende nachhaltig beeinflussen.