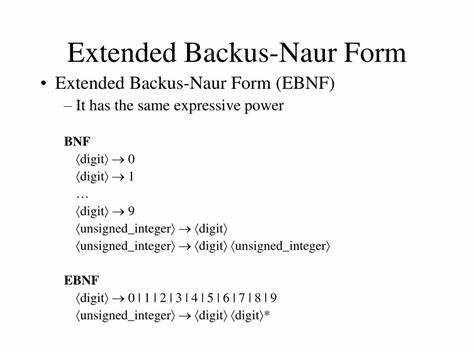

Die Definition von Programmiersprachen und komplexen Datenstrukturen ist eine fundamentale Aufgabe in der Softwareentwicklung. Dabei hat sich die Extended Backus-Naur Form, kurz EBNF, als ein weit verbreitetes Mittel etabliert, um Grammatiken klar, präzise und unmissverständlich zu beschreiben. Der ISO/IEC 14977:1996 Standard galt lange als Referenz für diese Notation, doch seine Anwendung ist inzwischen stark umstritten. Experten und Entwickler raten zunehmend davon ab, sich auf diesen fast dreißig Jahre alten Standard zu verlassen. Stattdessen gibt es moderne Alternativen, die viele der Schwächen von ISO/IEC 14977:1996 ausgleichen und eine leichtere Handhabung sowie bessere Lesbarkeit versprechen.

Einer der gravierendsten Kritikpunkte an ISO/IEC 14977:1996 ist die eingeschränkte Unterstützung von Zeichen und Zeichensätzen. Die Spezifikation behandelt ausschließlich ISO/IEC 646:1991 Zeichen und kann weder Unicode noch internationale oder binäre Zeichencodes angemessen repräsentieren. In Zeiten globaler Softwareentwicklung und großer Vielfalt an Zeichensystemen ist diese Einschränkung ein beträchtliches Hindernis. Die fehlende Möglichkeit, einzelne Unicode-Codepunkte explizit anzugeben, erschwert es, wichtige Unterscheidungen zwischen ähnlich aussehenden, aber technisch unterschiedlichen Zeichen zu treffen. Während bei moderneren EBNF-Varianten, etwa der vom World Wide Web Consortium (W3C) definierten Notation, eine direkte Angabe von Codepunkten sehr einfach über Hexadezimal-Syntax möglich ist, muss man beim ISO-Standard auf umständliche und inadäquate Workarounds zurückgreifen.

Neben der mangelnden Unterstützung für internationale Zeichensätze fällt auch das Fehlen einer prägnanten Syntax zur Definition von Zeichenbereichen negativ auf. Die Vielfalt der Sprachen und Nutzungsfälle verlangt häufig, dass eine Regel nicht jede Einzelziffer oder jeden Buchstaben einzeln aufführt, sondern ganze Bereiche angibt – beispielsweise alle Klein- und Großbuchstaben sowie Ziffern. Während die W3C-Notation mit ihrer bekannten und intuitiven Schreibweise in eckigen Klammern punktet, muss bei ISO/IEC 14977:1996 jede einzelne Alternative durch den sogenannten Oder-Operator separat genannt werden. Diese Vorgehensweise führt zu langen, unübersichtlichen Definitionen, die Programmierer verwirren und eine höhere Fehleranfälligkeit mit sich bringen. Die Lesbarkeit und Wartbarkeit leidet erheblich darunter.

Ein weiteres Manko ist der Umgang mit der grundlegenden Verknüpfung von Symbolen, der Konkatenation. ISO/IEC 14977:1996 schreibt für die Verkettung von Einzelelementen eine zwingende Verwendung von Kommas vor. Diese Anforderung führt zu einer tatsächlichen Überladung des Dokuments mit Kommas und erschwert das Lesen. Jeder, der mit modernen Programmiersprachen oder regulären Ausdrücken vertraut ist, weiß, dass eine Lesbarkeit mit minimalen Trennzeichen deutlich angenehmer ist und schneller erfasst werden kann. Praktisch alle aktuellen Alternativen ersetzen die Kommas durch Leerzeichen, wodurch die Grammatikdefinitionen klarer und prägnanter werden.

Die Syntax der quantifizierenden Operatoren innerhalb von ISO/IEC 14977:1996 ist besonders schwer verständlich und weicht stark von etablierten Konventionen ab. Vor allem das Konzept von "ein oder mehrere Elemente" wird hier statt durch das in der Softwareentwicklung allseits bekannte Pluszeichen (+) auf eine komplizierte Weise mittels der Subtraktion einer leeren Menge von der Menge der „null oder mehreren“ Elemente dargestellt. Diese Konstruktion ist nicht nur schwer zu merken, sondern zudem anfällig für Missverständnisse und Fehler bei der Umsetzung. Es überrascht daher nicht, dass sie in der Praxis oft gemieden und stattdessen unnötigerweise komplizierte Wiederholungen eingefügt werden. Moderne Standards wie die W3C-Notation nutzen schlichtweg das bekannte Zeichen „+“, was eine deutlich einfachere und intuitivere Nutzung ermöglicht.

Was viele überraschen mag: ISO/IEC 14977:1996 definiert einige Grundbegriffe nicht eindeutig. Begriffe wie "Zeichen", "Symbol" oder "Sign" werden im Text nicht explizit erläutert, was das Verständnis erschwert. Die Spezifikation wirkt dadurch abstrakt, teilweise schwer zugänglich für Einsteiger oder auch für erfahrene Anwender, die schnelle Klarheit benötigen. Demgegenüber glänzt die W3C-Spezifikation durch verständliche und präzise Begriffserklärungen, was einen wesentlichen Faktor für Akzeptanz und Verbreitung darstellt. Neben den technischen Mängeln existiert ein weiterer grundlegender Aspekt, der bei der Bewertung von ISO/IEC 14977:1996 zu beachten ist: die vermeintliche Autorität von ISO und IEC.

Viele Entwickler oder Unternehmen setzen blind auf Standards von internationalen Gremien, ohne die Eignung oder Aktualität zu prüfen. Dabei sind ISO und IEC keine unfehlbaren Götter, sondern nur zwei von unzähligen Organisationen, die Standards setzen. Ein bekanntes Beispiel ist das Open Systems Interconnect (OSI)-Modell, das zwar von ISO entwickelt wurde, jedoch in der Praxis vom TCP/IP-Stack der IETF vollständig verdrängt wurde. Auch bei der Extended Backus-Naur Form wird der ISO-Standard nicht einheitlich angenommen oder gar bevorzugt – viele wichtige Sprachspezifikationen innerhalb von ISO selbst verwenden andere Formatierungen und Abwandlungen der Grammatiknotation. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Zugänglichkeit der ISO-Dokumente.

Im Gegensatz zu anderen modernen Standardisierungsorganisationen wie W3C oder IETF verlangt ISO häufig Gebühren für den Zugriff auf ihre Spezifikationen. Dies schränkt den Zugang zu wichtigen Informationen vor allem für kleine Unternehmen, Open-Source-Projekte und einzelne Entwickler stark ein. Zwar ist ISO/IEC 14977:1996 einer der wenigen ISO-Standards, die kostenlos verfügbar sind, doch der Downloadprozess ist komplex und wenig nutzerfreundlich. Der Standard wird als komprimierte PDF-Datei angeboten, die erst manuell extrahiert werden muss. Im Gegensatz dazu sind die Dokumente von beispielsweise W3C einfach und unmittelbar online zugänglich, was die Nutzung erheblich erleichtert und Barrieren abbaut.

Die Kritik an ISO/IEC 14977:1996 ist nicht neu. Auch unabhängige Experten und wissenschaftliche Arbeiten haben die Spezifikation als wenig erfolgversprechend oder sogar als gescheitert eingestuft. So analysiert eine Studie von Vadim Zaytsev die Vielfalt an unterschiedlichen Syntaxnotierungen für Grammatiken und kommt zum Schluss, dass die breite Akzeptanz des ISO-Standards nicht gegeben ist. Die Versuche, eine einheitliche Grammatiknotation zu etablieren, scheiterten vielfach an der schlechten Lesbarkeit, der komplexen Syntax und der mangelnden Anpassung an die Praxis heutiger Entwickler. Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesen Erkenntnissen für Softwareentwickler und Sprachdesigner? Zunächst einmal ist es ratsam, sich nach Alternativen umzuschauen, die in der Community breite Akzeptanz finden und die alltägliche Arbeit erleichtern.

Die vom W3C veröffentlichte EBNF-Variante ist eine dieser Empfehlungen. Sie kombiniert klare Zeichenklassen, einfache Notation von Zeichenbereichen, intuitive Quantifizierer und wenig syntaktisches Rauschen. Abgesehen davon hat sie den Vorteil, dass sie als ein freier und offen zugänglicher Standard kommuniziert wird. Zudem ist die Ähnlichkeit zu regulären Ausdrücken für viele Entwickler irrelevant – sie können schneller mit der Grammatik arbeiten und Fehler in der Syntax leichter erkennen. Auch das von der IETF definierte ABNF (Augmented Backus-Naur Form) ist für den spezifischen Kontext von RFC-Spezifikationen verbreitet und bewährt.

Allerdings ist es eher auf Netzwerkprotokolle und ähnliche Anwendungsfelder zugeschnitten und weniger für allgemeine Sprachdefinitionen gedacht. Für reguläre Programmier- oder Auszeichnungssprachen ist die W3C-Notation deshalb oft besser geeignet. Letztlich zeigt sich, dass die Entscheidung für eine Grammatiknotation nicht nur auf formalen Kriterien basieren sollte, sondern auch auf Benutzerfreundlichkeit, Praxisnähe und Zugänglichkeit. Die reine Autorität einer Organisation wie ISO oder IEC reicht nicht aus, um die beste Wahl zu treffen. Moderne Softwareentwicklung lebt von Offenheit, Kooperation und Effizienz – Eigenschaften, die der ISO/IEC 14977:1996 Standard nur unzureichend fördert.

Zusammenfassend ist ISO/IEC 14977:1996 als EBNF-Standard in der heutigen Zeit mit Vorsicht zu genießen. Seine veraltete Syntax, die eingeschränkte Unterstützung von Unicode, die umständliche Notation und die schlechte Lesbarkeit sprechen gegen eine großflächige Anwendung. Wer grammatikalische Strukturen klar und verständlich definieren möchte, sollte auf modernere, benutzerfreundliche und frei zugängliche Alternativen wie die W3C-EBNF zurückgreifen. Nur so lässt sich sichergestellt, dass die Sprache oder das Datenformat von möglichst vielen Menschen verstanden und korrekt implementiert werden kann – eine entscheidende Voraussetzung für die erfolgreiche Softwareentwicklung und Standards im digitalen Zeitalter.