Inflation ist seit jeher eine der größten Herausforderungen für Volkswirtschaften und ihre Zentralbanken. Während die Bekämpfung der Inflation in der Vergangenheit oft mit unkonventionellen Maßnahmen und direkten Kontrollen verbunden war, setzte Neuseeland ab den 1980er Jahren einen revolutionären Schritt: Die Einführung eines expliziten Inflationszieles durch den Finanzminister Roger Douglas, der weit über die Grenzen des kleinen Inselstaates hinaus Wirkung entfalten sollte. Diese Entwicklung wird heute als Geburtsstunde des Inflationszieles betrachtet und hat die Geldpolitik in zahlreichen Ländern weltweit nachhaltig geprägt. Neuseeland war in der Mitte des 20. Jahrhunderts eine wohlhabende Nation, deren Wirtschaft stark auf Landwirtschaft und den Handel mit Großbritannien basierte.

Diese privilegierten Handelsbeziehungen änderten sich jedoch grundlegend, als Großbritannien Mitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wurde. In den 1970er Jahren musste das Land zudem mit zwei globalen Ölkrisen umgehen, welche die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erschwerten. Als Folge sank das reale Pro-Kopf-Einkommen Neuseelands drastisch, vom dritten Platz im OECD-Vergleich auf Rang siebzehn innerhalb von zwei Jahrzehnten. Für die damalige Zeit war die Inflationsrate in Neuseeland außergewöhnlich hoch, sie erreichte 1980 einen Höchstwert von 17,2 Prozent. Neben den externen Schocks trugen vor allem expansive Staatsausgaben und eine monetäre Politik, die von politischen Einflüssen geprägt war, zu dieser Entwicklung bei.

Die Zentralbank wurde direkt vom Staat kontrolliert und die Geldpolitik zeigte sich volatiler, als es gut für die Volkswirtschaft war. Wichtige Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung wurden aus politischen Gründen oft schnell wieder zurückgenommen, wodurch die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik litt. Als Reaktion auf diese Herausforderungen wurden in den 1980er Jahren weitreichende Reformen eingeleitet, die unter dem Begriff „Rogernomics“ bekannt wurden – benannt nach dem Finanzminister Roger Douglas. Diese beinhalteten nicht nur den vollständigen Wechsel zu einem flexiblen Wechselkurs, sondern auch die schrittweise Liberalisierung der Wirtschaft, die Senkung der Steuersätze und die Reduzierung staatlicher Subventionen. Die Reformen führten zunächst zu einer weiteren Zunahme der Inflation, da zum Beispiel die bis dahin eingefrorenen Löhne wieder freigegeben wurden und die Währung abgewertet wurde, was Importpreise erhöhte.

Vor diesem Hintergrund wurde deutlich, dass herkömmliche Methoden zur Inflationsbekämpfung an ihre Grenzen stießen. Das Konzept der monetären Steuerung, bei dem Zentralbanken versuchen, die Geldmenge zu kontrollieren, hatte sich in vielen Ländern als unzuverlässig erwiesen. Aufgrund von Finanzinnovation und deregulierten Märkten schwankte die Geldmenge stark und war kaum noch steuerbar. Viele Zentralbanken vermieden deshalb, sich strikt an solche Geldmengenwachstumsziele zu halten. Als Roger Douglas erkannte, dass die konventionellen Methoden nicht ausreichten, kam ihm die Idee, eine klare, öffentlich kommunizierte Inflationszielvorgabe zu verkünden.

Sein Ziel war es, das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern zu gewinnen, indem die Regierung ihre Entschlossenheit zur Preiskontrolle transparent und glaubhaft demonstrierte. Die unmittelbare Ankündigung dieser Ziele erstaunte Beobachter und wurde anfangs mit Skepsis aufgenommen, da explizite nominale Ziele für die Inflation damals nicht Teil des gängigen geldpolitischen Instrumentariums waren. Das neu entwickelte System verlangte von der neuseeländischen Zentralbank operativ unabhängige Entscheidungen bei der Umsetzung der Geldpolitik und die Konzentration auf ihr Hauptziel: die Preisstabilität. Die Formalisierung des Inflationszieles erfolgte 1989 mit dem neuen Gesetz zur Reserve Bank, das der Zentralbank die Freiheit gab, Instrumente wie Zinssätze zu nutzen, um das Inflationsziel zu erreichen, ohne dabei politische Vorgaben ständig fürchten zu müssen. Zugleich behielten Regierung und Parlament sich das Recht vor, Ziele zu ändern, dies aber nur transparent und öffentlich, was politische Einflussnahme erschwerte.

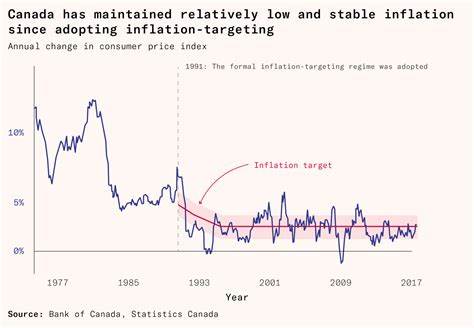

Innerhalb weniger Jahre gelang es der Reserve Bank unter der Leitung von Gouverneur Don Brash, die Inflation auf das Zielband von null bis zwei Prozent zu senken – fast ein Jahr früher als geplant. Der Preis dafür war jedoch ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit, eine schwierige, aber bewährte Konsequenz einer restriktiven Geldpolitik. Die Erfolge der neuseeländischen Reform haben nicht nur die heimische Wirtschaft stabilisiert, sondern weltweit Maßstäbe gesetzt. Das Inflationszielmodell wurde rasch von anderen Ländern übernommen. Kanada war das erste Land, das dem Beispiel Neuseelands folgte.

In der Folge gaben auch Großbritannien, Schweden, Australien und mehrere europäische Staaten der neuartigen Geldpolitik Vorrang. Selbst in der Europäischen Union führte diese Haltung dazu, dass der Europäische Zentralbank später ein ähnliches Mandat verliehen wurde, um Preisstabilität sicherzustellen. Die Akzeptanz des Inflationszieles bediente gleich mehrere Bedürfnisse: Es schuf Glaubwürdigkeit und Transparenz, indem klare Ziele gesetzt und kommuniziert wurden. Gleichzeitig erlaubte es Flexibilität bei unerwarteten wirtschaftlichen Schocks, indem die Zielerreichung im Mittel betrachtet wurde und nicht als absolutes Muss bewertet wurde. Darüber hinaus förderte es Reformen zur institutionellen Unabhängigkeit der Zentralbanken und etablierte neue Standards in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit.

Dazu kommt, dass die Weichenstellung in Neuseeland eine historische Ausnahme war, weil sie nicht primär auf akademischem Konsens basierte, sondern eine politische Initiative mit einem mutigen, öffentlich formulierten Versprechen darstellte. Erst nach der Nachweisbarkeit des Erfolgs wurde das Inflationsziel weltweit zu einem festen Bestandteil der makroökonomischen Politik. Die Erkenntnis, dass Inflationsziele einen besseren praktischen Rahmen bieten als indirekte Mittel wie Geldmengenkontrolle oder fixe Wechselkurse, hat die Geldpolitik revolutioniert. Heute vertrauen fast alle fortgeschrittenen Volkswirtschaften auf das Inflationsziel als ein zentrales Instrument zur Steuerung ihrer Geldpolitik. Es ist ein Paradebeispiel dafür, wie politischer Wille, kombiniert mit wirtschaftlichem Fachwissen, fundamentale Veränderungen bewirken kann, die weit über die eigenen Landesgrenzen hinauswirken.

Die Einführung der Inflationszielsetzung in Neuseeland zeigt, dass innovative Problemlösung nicht unbedingt aus technokratischem Wissen, sondern auch aus politischem Mut und klaren Kommunikationsstrategien erwachsen kann. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Geschichte der Inflationsbekämpfung Neuseelands nicht nur eine wirtschaftshistorische Episode darstellt, sondern ein Beleg für den Wandel, den transparente und zielorientierte Geldpolitik in modernen Volkswirtschaften bewirken kann. Es ist eine Geschichte darüber, wie ein kleiner Staat der Welt eine neue geldpolitische Ära eröffnete und die Art und Weise veränderte, wie Inflationsbekämpfung heute verstanden und umgesetzt wird.