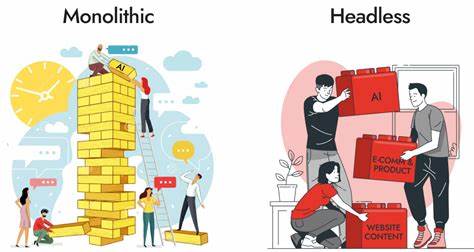

In der heutigen schnelllebigen Welt der Softwareentwicklung ist Continuous Integration (CI) ein unverzichtbarer Bestandteil, um schnelles und effizientes Deployment zu gewährleisten. Unternehmen setzen zunehmend auf Künstliche Intelligenz (KI), um CI-Prozesse zu automatisieren und zu optimieren. Besonders Headless AI-Agenten gewinnen theoretisch an Attraktivität, da sie allein operieren und ohne direkte Benutzerinteraktion arbeiten sollen. Doch in der Praxis zeigen sich zahlreiche Probleme, die den Erfolg dieser Technologie im CI-Bereich hemmen. Um zu verstehen, warum Headless AI-Agenten oft scheitern und wie man diese Hindernisse überwindet, bedarf es einer eingehenden Betrachtung der Herausforderungen sowie der potenziellen Lösungsansätze.

Headless AI-Agenten zeichnen sich dadurch aus, dass sie ohne grafische Benutzerschnittstelle (GUI) eigenständig Aufgaben ausführen sollen. Im CI-Umfeld versprechen sie die Automatisierung von Build-Prozessen, Testausführungen und sogar die Analyse von Codeänderungen, ohne dass Entwickler oder DevOps-Teams aktiv eingreifen müssen. Trotz dieser vielversprechenden Aussichten sind die tatsächlichen Implementierungen häufig von Instabilität, Fehlinterpretationen von Informationen und mangelnder Anpassungsfähigkeit geprägt. Ein grundlegendes Problem bei Headless AI-Agenten in CI ist das Fehlen von transparentem Feedback und nachvollziehbarer Entscheidungsfindung. Entwickler vertrauten bisher auf sichtbare Logs, Warnungen und interaktive Debugging-Tools, um Abweichungen in der Pipeline schnell zu erkennen und zu beheben.

Ein rein headless arbeitender Agent hingegen trifft Entscheidungen basierend auf komplexen Algorithmen oder Lernprozessen, deren Logiken nicht unmittelbar einsehbar sind. Dies führt zu einer Vertrauenskrise: Teams wissen nicht genau, warum ein Build fehlschlägt oder warum bestimmte Tests übersprungen werden. Fehlende Transparenz kann nicht nur zu Verzögerungen führen, sondern auch die Qualität des Codes beeinträchtigen. Ein weiterer kritischer Aspekt ist die unzureichende Integration von Headless AI-Agenten in bestehende CI-Infrastrukturen. Viele Unternehmen verwenden eine Vielzahl von Tools und Frameworks, die individuell konfiguriert und miteinander vernetzt sind.

Dabei ist es eine Herausforderung für AI-Agenten, diese heterogene Landschaft adäquat zu verstehen und darauf zu reagieren. Ohne eine tiefe Integration kann es passieren, dass Agenten isoliert operieren, wichtige Kontextinformationen nicht erfassen und somit Entscheidungen auf unfundierten Annahmen basieren. Zudem entstehen häufig Kompatibilitätsprobleme, die den Einsatz erschweren und Frustration bei den Anwendern hervorrufen. Ein weiterer Stolperstein liegt in der Datenqualität und dem Training der KI-Modelle. Headless AI-Agenten lernen idealerweise aus historischen Build-Daten, Testergebnissen und Quellcodeänderungen.

Doch in der Praxis sind die verfügbaren Daten oft unvollständig, inkonsistent oder nicht repräsentativ für zukünftige Szenarien. Dies führt dazu, dass die AI-Agenten falsche Schlüsse ziehen oder suboptimale Entscheidungen treffen. Zusätzlich können sich Projektanforderungen oder Technologien schnell ändern, wodurch unvermeidlich neue Daten generiert werden, mit denen das Modell noch nicht vertraut ist. Der Mangel an kontinuierlichem und effektivem Retraining verschärft das Problem weiter. Neben technischen Hürden existieren auch kulturelle und organisatorische Herausforderungen.

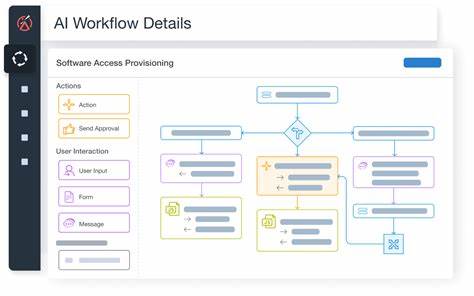

Die Einführung von AI-Agenten, die autonom im CI-Fluss agieren, erfordert häufig einen Mentalitätswandel innerhalb des Entwicklerteams. Viele Fachkräfte zögern, Verantwortung an eine nicht vollständig nachvollziehbare KI abzugeben, insbesondere wenn die Ergebnisse das Risiko von Fehlern und unerwarteten Ausfällen bergen könnten. Dies kann dazu führen, dass AI-Agenten nur halbherzig eingesetzt oder als Zusatzlast wahrgenommen werden, was ihren Nutzen stark mindert. Um die genannten Probleme zu überwinden, empfiehlt es sich, einen sogenannten hybriden Ansatz zu verfolgen: Headless AI-Agenten sollten nicht vollständig autonom, sondern vielmehr als unterstützende Tools fungieren, die Entscheidungen vorschlagen und transparente Einblicke liefern. Es ist essenziell, Interfaces zu schaffen, über die Entwickler die AI-Entscheidungen verstehen und kontrollieren können.

Die Implementierung von erklärbarer KI (Explainable AI) kann dabei helfen, das Vertrauen in die Systeme zu stärken. Eng gekoppelte Integrationen mit bestehenden CI-Tools und Pipeline-Komponenten sind unabdingbar. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen AI-Entwicklern und DevOps-Teams, um sicherzustellen, dass Agenten den Kontext der jeweiligen Umgebung erfassen und entsprechend handeln können. Flexibilität und Anpassbarkeit der AI-Systeme sind entscheidend, um auf unterschiedliche Toolchain-Strukturen reagieren zu können. Die Qualität und Aktualität der Trainingsdaten sind ein weiteres Schlüsselelement.

Unternehmen sollten Wert auf die Sammlung und Aufbereitung von umfassenden, repräsentativen Datensätzen legen und kontinuierliches Modelltraining sicherstellen. Dabei helfen automatische Prozesse, die neue Daten integrieren und Modelle regelmäßig neu kalibrieren. Das Monitoring des AI-Verhaltens und die Früherkennung von Fehlentscheidungen sind ebenso notwendig, um auf Veränderungen schnell reagieren zu können. Softwareentwickler und Organisationen sollten außerdem in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren, um Akzeptanz und Kompetenz im Umgang mit AI-Agenten zu fördern. Ein tieferes Verständnis für die Funktionsweise und Grenzen von KI-Systemen erleichtert die Zusammenarbeit und steigert die Effektivität.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Headless AI-Agenten viele Potenziale für die Automatisierung und Verbesserung von CI-Prozessen bieten, allerdings bisher weitgehend an technischen, organisatorischen und kulturellen Herausforderungen scheitern. Ein reiner Headless-Betrieb ohne menschliche Transparenz und Kontrolle ist selten zielführend. Durch die Schaffung hybrider Systeme, verbesserte Datenstrategien, engere Integration und gezielte Schulungsmaßnahmen lassen sich diese Hürden jedoch überwinden. So können Unternehmen die Effizienz ihrer CI-Pipelines steigern und die Qualität ihrer Software nachhaltig sichern.