Gewerkschaften spielen seit langer Zeit eine zentrale Rolle in der Arbeitswelt. Sie verstehen sich als die Sprachrohre der Arbeitnehmer und kämpfen für bessere Löhne, soziale Sicherheit und faire Arbeitsbedingungen. Doch die Frage, ob mächtige Gewerkschaften tatsächlich zu besseren Ergebnissen für Arbeitnehmer führen, ist komplex und wird in Wirtschaftskreisen und der Politik kontrovers diskutiert. Obwohl Gewerkschaften kurzfristig oft Lohnerhöhungen durchsetzen, zeigen zahlreiche Studien und historische Beispiele, dass diese Erfolge langfristig auch mit erheblichen Nachteilen verbunden sein können. Historisch betrachtet haben Gewerkschaften in den Vereinigten Staaten und vielen anderen Ländern erheblichen Einfluss auf die Einkommensgestaltung und die Arbeitsbedingungen ausgeübt.

In vergangenen Jahrzehnten konnten sie deutliche Lohnprämien für ihre Mitglieder sichern und trugen zur Stärkung der Mittelschicht bei. Dennoch haben sich diese Vorteile insbesondere in den letzten Jahrzehnten abgeschwächt. Globaler Wettbewerb, technologische Innovationen und strukturelle Veränderungen im Arbeitsmarkt haben die Lohnvorteile der Mitglieder in den meisten Branchen reduziert. Ein zentrales Problem ergibt sich dort, wo Gewerkschaften als monopolistische Organisationen auftreten. In Ländern wie den USA erhalten einzelne Gewerkschaften eine gesetzliche Exklusivvertretung für alle Beschäftigten eines Betriebes oder einer Branche – auch von Nichtmitgliedern.

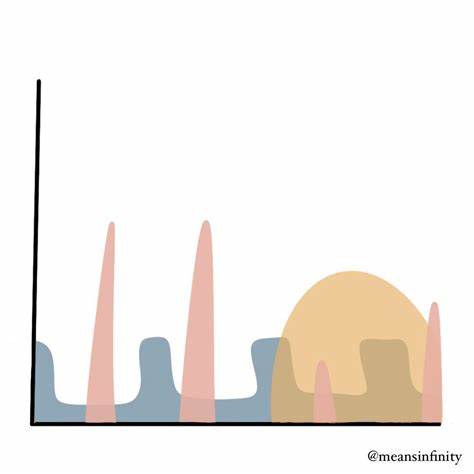

Dieses System blockiert alternative Organisationsformen und führt dazu, dass Gewerkschaften mit fast uneingeschränkter Verhandlungsmacht agieren. Während diese Macht oft kurzfristig zu hohen Lohnabschlüssen führt, gehen damit häufig auch negative wirtschaftliche Folgen einher. Unternehmen reagieren auf die durch hohe Lohnforderungen entstehenden Kostensteigerungen oft mit Investitionskürzungen, insbesondere in Forschung und Entwicklung sowie langfristige Anlagen. Dies bedeutet eine verminderte Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Im Ergebnis schrumpfen viele Betriebsgrößen, was die Beschäftigungschancen in Gewerkschaftsbetrieben reduziert.

Der sogenannte „Rust Belt“ in den USA, eine Region mit historisch starker Gewerkschaftspräsenz, illustriert dieses Phänomen eindrucksvoll. Hier führten gewerkschaftliche Streiks, Arbeitskampfmaßnahmen und exorbitante Lohnkosten maßgeblich zu einem Rückgang der verarbeitenden Industrie und einem massiven Arbeitsplatzverlust – fast die Hälfte der Beschäftigung in der Region wurde zwischen 1950 und 2000 vernichtet. Dies zeigt, dass es nicht das einfache Vorhandensein einer kollektiven Stimme ist, die den Arbeitnehmern hilft oder schadet, sondern vielmehr, wie diese Stimme strukturiert ist. Monopolistischer Gewerkschaftseinfluss kann zu einer stark konfrontativen Verhandlungsführung führen, die Unternehmen vor Herausforderungen stellt, ihre Wettbewerbsfähigkeit und damit Beschäftigung zu sichern. Dagegen entwickeln viele europäische Länder flexiblere und diversifiziertere Modelle von Arbeitnehmervertretung.

In Deutschland etwa existieren neben Gewerkschaften auch Betriebsräte und andere Formen der Mitbestimmung, die zusammen mit den Arbeitgebern kooperativ agieren. Diese pluralistischen Strukturen ermöglichen es, die Interessen von Arbeitnehmern abzusichern, ohne Unternehmen durch rigide und überzogene Forderungen zu gefährden. Ein weiterer negativer Effekt monopolistischer Gewerkschaften besteht darin, dass sie durch strenge Kündigungsschutzklauseln, senioritätsbasierte Beförderungen und hohe Arbeitsplatzsicherheit oft eine ungewollte Barriere für jüngere oder neue Arbeitnehmer schaffen. Während langjährige Mitarbeiter von einem stabileren Arbeitsumfeld profitieren, leiden diejenigen, die neu in den Arbeitsmarkt eintreten, unter reduzierten Jobchancen und limitierten Aufstiegsmöglichkeiten. Dadurch entstehen sogenannte Insider-Outsider-Dynamiken, die den sozialen Fortschritt und die Mobilität innerhalb des Arbeitsmarktes hemmen.

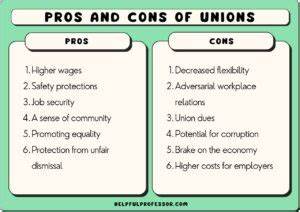

Trotz dieser Herausforderungen gibt es auch positive Seiten der gewerkschaftlichen Arbeit. Gewerkschaften sorgen für eine stärkere kollektive Mitbestimmung der Arbeitnehmer, fördern Arbeitszufriedenheit und können die Fluktuation reduzieren. Die Möglichkeit, als Gruppe Einfluss auf die Arbeitsbedingungen zu nehmen, gibt vielen Menschen ein Gefühl von Sicherheit und Teilhabe. Doch das Zusammenspiel dieser positiven Faktoren mit den negativen Konsequenzen häufig exzessiver Forderungen wird von Wissenschaftlern zunehmend kritisch betrachtet. Die Bedeutung von starken, aber moderaten Gewerkschaften kristallisiert sich als entscheidender Faktor heraus.

Wo Gewerkschaften ihre Forderungen in einem ausgewogenen Verhältnis zu den wirtschaftlichen Realitäten setzen, sind langfristige Vorteile für Arbeitnehmer und Unternehmen durchaus realistisch. Flexible Tarifverhandlungen, eine pluralistische Vertreterlandschaft und die Möglichkeit von individuellen oder gewerkschaftsübergreifenden Vereinbarungen schaffen Rahmenbedingungen, in denen Wirtschaftswachstum und Beschäftigung gesichert sind. Internationale Vergleiche verdeutlichen diese Erkenntnisse. In den USA sind Gewerkschaften gesetzlich häufig mit Monopolrechten ausgestattet, die zu einer stärkeren konfliktgeladenen Arbeitsmarktpolitik führen. In Großbritannien oder Deutschland ermöglicht das System unter anderem die Mitwirkung mehrerer Gewerkschaften zugleich, was Wettbewerb unter den Vertretungen und damit weniger starre Verhandlungspositionen mit sich bringt.

Dort zeigen sich tendenziell höhere Beschäftigungsquoten und nachhaltige Lohnentwicklungen. Angesichts dieser Befunde rückt die Diskussion um notwendige Reformen in den Vordergrund. Es gilt, traditionelle Monopolstrukturen zu lockern und den Arbeitnehmern mehr Wahlfreiheit bei der Vertretung zu ermöglichen. Beispielsweise könnten Gesetzesänderungen erlauben, dass Arbeitnehmer, die keiner Gewerkschaft angehören, dennoch eigenständig mit dem Arbeitgeber verhandeln können, ohne dass eine gewerkschaftliche Monopolvertretung dies verhindert oder deren Ressourcen bindet. Zudem wäre es möglich, antikompetitive Praktiken von Gewerkschaften einzuschränken, etwa durch die Regulierung von „most favored nation“-Klauseln und die Kontrolle von Gewerkschaftskonzentrationen in bestimmten Branchen.

Solche Maßnahmen fördern einen pluralistischen und dynamischen Arbeitsmarkt, der vielfältigen Interessen gerecht wird und sowohl Arbeitnehmern als auch Unternehmen größere Flexibilität sichert. Abschließend lässt sich festhalten, dass die einfache Gleichung „mehr Macht der Gewerkschaften = bessere Arbeitnehmersituation“ nicht zutreffend ist. Vielmehr ist das Verhältnis zwischen der Stärke der Gewerkschaften und den daraus resultierenden Arbeitsergebnissen kompliziert und von zahlreichen Faktoren abhängig. Monopolistische Strukturen fördern kurzfristige Lohnsteigerungen, wirken sich aber nachteilig auf langfristige Beschäftigungsmöglichkeiten, Unternehmensinvestitionen und die wirtschaftliche Gesundheit ganzer Regionen aus. Die beste Perspektive bieten Gewerkschaften, die ihre Stimme im Sinne ihrer Mitglieder erheben und dabei konstruktiv mit Arbeitgebern zusammenarbeiten, um ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen fairer Vergütung und wirtschaftlicher Stabilität sicherzustellen.

Eine moderne Gewerkschaftspolitik, die mehr Flexibilität, Wahlmöglichkeiten und pluralistische Vertretungsmodelle unterstützt, könnte dazu beitragen, aus dem Spannungsfeld zwischen Arbeitnehmerinteressen und unternehmerischer Dynamik einen dauerhaften Nutzen für beide Seiten zu schaffen.