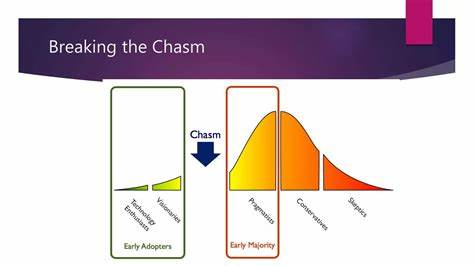

In den letzten Monaten hat sich die Beziehung zwischen Softwareentwicklern und KI-Coding Agents dramatisch verändert. Was früher als nette Spielerei galt, ist mittlerweile zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden, das die Art und Weise, wie Software entwickelt, getestet und ausgeliefert wird, grundlegend transformiert. Diese Transformation ist kein vorübergehender Hype, sondern eine konkrete, sichtbare Veränderung, die sich tiefgreifend auf die Produktivität auswirkt und neue Möglichkeiten eröffnet. Die Entwicklung lässt sich als Aufstieg auf einer Leiter der KI-Coding-Fähigkeiten beschreiben, die vom einfachen Autocomplete bis hin zur echten Delegation ganzer Aufgaben reicht. Früher waren KI-Tools hauptsächlich praktische Helfer, die als smarte Autovervollständiger oder feinfühlige Debugging-Assistenten agierten.

Heute können wir ihnen kleine Projekte oder Fehlerbehebungen vollständig anvertrauen, ähnlich wie einem motivierten Praktikanten, der eigenständig arbeitet und Ergebnisse liefert. Die Anfänge vieler Entwickler mit KI-Tools begannen mit einfachen Q&A-Funktionen, Syntaxhilfen und der Unterstützung bei der Dokumentationssuche. Diese Werkzeuge halfen vor allem bei Routineaufgaben, wo der Programmierer nur eine kleine Starthilfe benötigte. Mit fortschreitender Technologie entstanden aktivere Formen der Zusammenarbeit, wie das reale Pair-Programming in Echtzeit, kontextbezogene Vorschläge während des Codierens und intelligente Autocomplete-Funktionen, die weit über einfache Befehlsvervollständigung hinausgingen. Diese Mittelstufe ermöglichte es, dass Entwickler und KI eng zusammenarbeiten, statt dass die Maschine nur als passiver Assistent fungierte.

Der entscheidende Sprung ist jedoch die Stufe, auf der KI-Systeme nicht nur assistieren, sondern echte Verantwortung und Aufgaben übernehmen. Moderne autonome Codieragenten können komplette Funktionen oder selbst kleine Tools auf Basis einfacher Beschreibungen generieren, testen und iterieren, ohne dass der Mensch ständig eingreifen muss. Das revolutioniert nicht nur den Entwicklungsprozess, sondern hebt die Kreativität auf ein neues Level. Die mentale Barriere für den Bau kleiner nützlicher Programme verschwindet, weil das Set-up und die Implementierung keine große Hemmschwelle mehr darstellen. Entwickler können ohne Frustration schnell Prototypen bauen und haben so mehr Freiraum für neue Ideen.

Dieser Wandel ist besonders in der Interaktion mit Modellen wie Claude Code und OpenAI Codex deutlich spürbar geworden. Wurden zuvor autonome Lösungen oft als unausgereift und frustrierend wahrgenommen, zeigen diese Modelle heute eine bemerkenswerte Zuverlässigkeit bei der Erledigung ganzer Aufgaben. Zum Beispiel kann ein Entwickler nun einfach beschreiben, was er benötigt, das Modell liefert einen ausführbaren Code, der sofort getestet werden kann. Sollte das Resultat nicht passen, ist der iterative Prozess so schnell, dass es oft effizienter ist, einen neuen Prompt zu formulieren und einen neuen Versuch zu starten, als den vorhandenen Code zu debuggen. Dies deutlich verkürzte Entwicklungszyklen führen zu einer enormen Effizienzsteigerung.

Bei der Arbeit an größeren Projekten ermöglichen diese Agenten, kleinere Bugs selbstständig zu beheben oder zumindest erste Lösungen vorzuschlagen, die der Entwickler dann weiter verfeinert. Durch das Arbeiten in isolierten Umgebungen entfällt viel administrativer Aufwand, etwa das Anlegen von Zweigen oder das Einrichten von Pull-Requests. Der Entwickler profitiert von einer Art „virtuellen Assistenten“, der den ersten Schritt nimmt, während er selbst die finale Verantwortlichkeit für die Qualität sicherstellt. Dabei ist die Rolle der menschlichen Überprüfung essenziell geblieben, um Fehler zu erkennen und die Integrität der Software zu gewährleisten. Ein weiteres starkes Anwendungsfeld ist die Code-Review-Integration, die durch KI-basierte Automatisierung an Präzision gewinnen kann.

Indem der Agent den Quellcode automatisch scannt und Vorschläge für Optimierungen oder Fehler erkennt, entlastet er erfahrene Entwickler, die so mehr Fokus auf strategische und architektonische Entscheidungen legen können. Diese Unterstützung hebt den gesamten Entwicklungsprozess auf ein höheres Qualitätsniveau und minimiert menschliche Übersehen. Die Fortschritte bei den Modellen sind auch bei komplexeren Fragestellungen deutlich spürbar. Ein Beispiel aus der Praxis zeigt, wie KI nicht nur einfache Probleme löst, sondern dank besserer Kontextualisierung Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge erkennt. In einem Fall mit mysteriösen Fehlern in einer OAuth-Integration half der KI-Coding Agent dabei, eine schwer zu fassende Rennbedingung zu identifizieren.

Dabei kam eine innovative Methode zum Einsatz: Die KI wurde angewiesen, eine ASCII-Sequenzdiagramm erzeugen, das den gesamten Ablauf visualisierte. Diese Darstellung machte zeitliche Abläufe und Zustandsabhängigkeiten für alle Beteiligten sichtbar, was letztlich zur schnellen Fehlerbehebung führte. Dieses Beispiel unterstreicht, dass der Schlüssel zum Erfolg nicht nur in der Rechenleistung der KI liegt, sondern auch darin, ihr die richtigen Handlungs- und Denkwerkzeuge an die Hand zu geben. Damit nähert sich die Entwicklung einem neuen Paradigma des Programmierens, bei dem der Mensch der Tutor und die KI der assistierende Problemlöser ist. Das Aufzeigen von Kontext in Form von Struktur, Diagrammen oder detaillierten Beschreibungen ist inzwischen eine essenzielle Fähigkeit im Umgang mit KI.

Einfaches „Code reinkopieren und Fehler suchen“ reicht in komplexen Fällen oft nicht. Vielmehr gewinnt diejenigen Entwickler, die wissen, wie man KI am besten anleitet und mit den vorhandenen Ressourcen arbeitet. Diese Interaktion erfordert eine neue Expertise, vergleichbar mit dem Erlernen eines Instruments oder einer Sprache, bei der technisches Know-how und kreative Problemlösung miteinander verschmelzen. Allerdings bringt der Einsatz von autonomen Coding Agents auch Herausforderungen mit sich. Ein zentrales Problem ist der sogenannte „Spiegeleffekt“ – KI spiegelt die Kompetenzen und Fehler des Nutzers wider und verstärkt diese.

Das kann dazu führen, dass Entwickler von der KI vorgeschlagene Lösungen akzeptieren, obwohl sie eigentlich auf falschen Annahmen beruhen oder unnötige Komplexität einführen. Gerade bei weniger erfahrenen Programmierern kann das zu Verwirrung und suboptimalen Ergebnissen führen, wenn sie die automatische Codegenerierung fälschlicherweise als Vertrauensgrundlage betrachten, ohne das zugrundeliegende System zu verstehen. Darüber hinaus riskieren Teams, sich zu sehr auf schnelle Patches durch KI verlassen und dadurch langfristige technische Schulden oder architektonische Probleme zu übersehen. Die Versuchung, komplexe Refaktorierungsarbeiten zu vermeiden, kann durch die bequeme KI-Unterstützung wachsen, was letztlich die Wartbarkeit und Skalierbarkeit der Software beeinträchtigt. Deshalb bleibt Wissen und Erfahrung der Entwickler unverzichtbar, um die Automatisierung sinnvoll einzusetzen und technische Qualität sicherzustellen.

Auch aus gesellschaftlicher Sicht rufen autonome Coding Agents bei Skeptikern Fragen auf. Einige sehen in der KI keine echte Intelligenz, sondern nur ein gut funktionierendes Werkzeug, dessen Nutzen vor allem im richtigen Bedienen liegt. Dieser Punkt zeigt, dass neben technologischer Innovation auch die Befähigung der Nutzer essenziell ist. So wie Kompiliert werden nur funktioniert, wenn man den zugrundeliegenden Code verstanden hat, so profitieren Entwickler von kompetentem Prompt-Engineering und systematischem Denken. Eine weitere Befürchtung betrifft die Vertrauenswürdigkeit automatisch generierten Codes.

Kritiker warnen vor einer Flut an fehlerhafter oder unsicherer Software, die auf KI-Erzeugnissen basiert. Die Praxis zeigt jedoch, dass menschliche Kontrolle und methodisches Testen ebenso wichtig bleiben wie zuvor. Im Zusammenspiel von KI-Generierung und menschlicher Qualitätskontrolle lassen sich Fehlerquellen reduzieren und die Produktqualität steigern. Die Verantwortung des Entwicklers als finaler Prüfer gewinnt dadurch sogar an Bedeutung. Das Bild vom Entwickler, der durch Automatisierung ersetzt wird, bestätigt sich nicht.

Vielmehr verschiebt sich das Tätigkeitsfeld hin zu kreativen, konzeptionellen und strategischen Aufgaben. KI entlastet von monotonen und repetitiven Tätigkeiten, sodass der Fokus stärker auf Architektur, Nutzererlebnis und Performance liegen kann. Die Softwareentwicklung wird dadurch nicht weniger anspruchsvoll, sondern im Gegenteil strukturierter und intellektuell reizvoller. Der Blick in die Zukunft verspricht weitere Innovationen. Die Grenze zwischen KI-unterstütztem und vollautomatisiertem Programmieren wird zunehmend verschwimmen.

Neue Fähigkeiten in der Modellierung von Kontext, automatisierten Tests und selbstständiger Problemanalyse zeichnen sich ab. Jede Woche entstehen neue Tools und Workflows, die vor wenigen Jahren noch undenkbar waren. Entwickler befinden sich inmitten einer grundlegenden Umwälzung, die nachhaltigen Einfluss auf ihre tägliche Arbeit und die gesamte Branche haben wird. Insgesamt ist der technologische Wandel durch autonome KI-Coding Agents ein Meilenstein, der neue Horizonte eröffnet. Die zunehmende Fertigkeit dieser Systeme stellt Entwickler vor die Herausforderung, beständig zu lernen und ihre Fähigkeiten mit der Technologie zu verschmelzen.

Dabei bleibt der Mensch der zentrale Akteur, der durch KI unterstützt, aber nicht ersetzt wird. Die Zukunft der Softwareentwicklung wird in einem dynamischen Zusammenspiel aus menschlichem Kreativgeist und fortschrittlicher Automatisierung gestaltet.