Barrierefreiheit im digitalen Raum ist längst kein Randthema mehr, sondern eine essenzielle Verantwortung für Unternehmen und Entwickler gleichermaßen. Oft wird Barrierefreiheit als reine Entwickleraufgabe betrachtet, die sich auf sauberen Code und technische Checklisten beschränkt. Doch diese Sichtweise greift zu kurz. Wirkliche Barrierefreiheit erfordert eine ganzheitliche Herangehensweise, bei der die Nutzererfahrung (User Experience, UX) im Zentrum steht. Erst wenn Designentscheidungen aus einer inklusiven Perspektive getroffen werden, können digitale Produkte tatsächlich allen Menschen zugänglich gemacht werden – unabhängig von individuellen Fähigkeiten oder Einschränkungen.

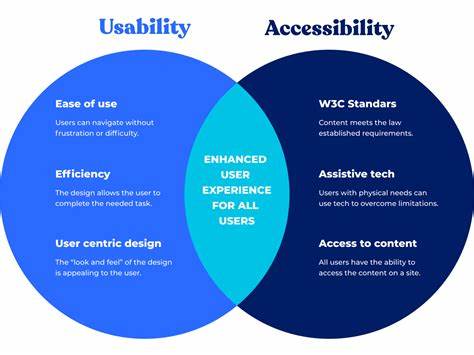

Die Bedeutung dieses Ansatzes rückt zunehmend in den Fokus, nicht zuletzt durch internationale Initiativen wie den Global Accessibility Awareness Day und die Einführung gesetzlicher Vorgaben wie dem Europäischen Barrierefreiheitsgesetz (European Accessibility Act, EAA), das ab Juni 2025 verbindliche Anforderungen für digitale Produkte und Dienstleistungen vorschreibt. Dies betrifft sowohl den öffentlichen Sektor als auch private Unternehmen aus Bereichen wie E-Commerce, Finanzwesen, Transport und Unterhaltung. Die Barrierefreiheit ist somit keine optionale Ergänzung mehr, sondern ein erforderlicher Standard. Was bedeutet Barrierefreiheit im Kontext der Nutzererfahrung? Es geht darum, digitale Interfaces so zu gestalten, dass alle Nutzerinnen und Nutzer ihre Ziele effizient, intuitiv und mit Freude verfolgen können. Diese Aufgabe erfordert mehr als nur die Einhaltung technischer Vorschriften, sondern vor allem Empathie und ein tiefes Verständnis für die vielfältigen Bedürfnisse der Nutzer.

Menschen mit Behinderungen – seien sie visuell, auditiv, motorisch oder kognitiv – navigieren anders durch digitale Inhalte. Ebenso beeinflussen temporäre Einschränkungen oder situative Barrieren, etwa die Nutzung eines Smartphones mit nur einer Hand oder das Lesen bei starkem Sonnenlicht, das Nutzererlebnis. In der Praxis zeigt sich, dass oftmals schon kleine UX-Fehler große Barrieren verursachen können. Ein fehlkontrastierter Button, unlogisch strukturierte Navigationspfade oder fehlende Tastatursteuerung stellt nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern für alle Nutzer eine Herausforderung dar. Barrierefreie Gestaltung verbessert die Lesbarkeit, erleichtert das schnelle Auffinden von Inhalten und optimiert die Bedienbarkeit in verschiedensten Nutzungssituationen.

Integrative Designprinzipien sind somit nicht nur ethisch geboten, sondern fördern auch die Kundenzufriedenheit und die Reichweite digitaler Angebote. Ein zentraler Aspekt erfolgreicher Barrierefreiheit ist die frühzeitige Einbindung aller Projektbeteiligten. UX-Designer, Entwickler und Stakeholder müssen von Beginn an eng zusammenarbeiten, um technische Machbarkeit und nutzerzentrierte Gestaltung zu vereinen. Dokumentationen mit klaren Hinweisen zu alternativen Texten, ARIA-Rollen oder Tabulatorreihenfolgen unterstützen diesen Dialog und verhindern Fehler, die später nur mit hohem Aufwand korrigiert werden können. Gemeinsames Testen mit realen Nutzern und Nutzung von Tools für Screenreader oder Kontrastanalysen sind essenziell, um praxisnahe Probleme zu identifizieren.

Ein Beispiel aus der Praxis illustriert die Herausforderungen und Chancen der inklusiven Gestaltung: Ein Team wollte für die Webseite eines nationalen Bahnunternehmens das Online-Ticketing verbessern. Ein Interview mit einer Nutzerin mit Sehbehinderung machte deutlich, dass bisherige Angebote unübersichtlich und nicht vollständig zugänglich waren. Trotz intuitiver Bedienbarkeit für die Mehrheit war der Kaufprozess für sie kaum möglich. Dies motivierte das Team, barrierefreie Lösungen zu entwickeln, die nicht nur technische Barrieren beseitigen, sondern das gesamte Nutzererlebnis überdenken. Auch Unternehmen erkennen zunehmend den wirtschaftlichen Wert barrierefreier Angebote.

Zugängliche Webseiten und Apps werden oft besser von Suchmaschinen indexiert, was die Sichtbarkeit steigert. Zudem führt eine bessere Nutzerfreundlichkeit zu höheren Konversionsraten. Vor allem manifestiert sich die Marke als sozial verantwortungsbewusst und kundenorientiert, was das Vertrauen und die Loyalität der Kundschaft stärkt. Barrierefreiheit ist jedoch kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Die digitale Landschaft ist dynamisch, und neue Inhalte, Technologien sowie Nutzerbedürfnisse verlangen stetige Anpassungen.

Um langfristig frei von Zugangsbarrieren zu bleiben, sind regelmäßige Audits, Schulungen für Redakteure und Entwickler sowie der Einsatz automatisierter Überwachungslösungen notwendig. Dabei sollten Unternehmen auch auf Assistive Technologien und die Einbindung von Nutzern mit Behinderungen in Testphasen setzen, um reale Nutzungsszenarien einzubeziehen. Die Verbindung von User Experience und Barrierefreiheit öffnet neue Perspektiven für das digitale Design. Empathie bildet die Grundlage für kreatives und nachhaltiges Arbeiten, das über das bloße Erfüllen von Normen hinausgeht. Sie ermöglicht es Designern und Entwicklern, die vielfältigen Herausforderungen von Nutzerinnen und Nutzern zu verstehen und innovative Lösungen zu finden, die alle Menschen willkommen heißen.

So entsteht eine inklusive digitale Welt, die den Bedürfnissen einer breiten Gesellschaft gerecht wird. Die Zukunft des digitalen Designs muss daher zugänglich, inklusiv und nutzerorientiert sein. Wer seine Produkte nach diesen Prinzipien gestaltet, tritt nicht nur den gesetzlichen Vorgaben entgegen, sondern schafft Mehrwerte für die Gesellschaft als Ganzes. Barrierefreiheit ist kein Hindernis, sondern eine Chance für besseres Design, Nutzerzufriedenheit und wirtschaftlichen Erfolg. Die aktive Förderung dieser Werte ist eine Aufgabe, die alle Akteure im digitalen Ökosystem gemeinsam tragen müssen.

Nur so kann eine digitale Welt entstehen, die wirklich für alle funktioniert.