In der Welt der Technologie begegnet man häufig hitzigen Diskussionen darüber, welche Programmiersprache, welches Betriebssystem oder welches Tool das beste ist. Viele Artikel und Debatten präsentieren rationale, technische Argumente, warum eine bestimmte Technologie einer anderen überlegen sei. Doch hinter all diesen oft scheinbar objektiven Bewertungen verbirgt sich in Wirklichkeit eine tiefe emotionale Komponente, die selten offen angesprochen wird. Die Wahl eines Werkzeugs ist nicht nur eine technische Entscheidung, sondern auch eine Frage des Gefühls, der Identität und der persönlichen Zufriedenheit. Auf Plattformen wie Hacker News oder Lobsters ist es keine Seltenheit, Blogposts zu finden, in denen Autoren erklären, warum sie sich bewusst für eine wenig verbreitete, manchmal sogar obskure Technologie entschieden haben.

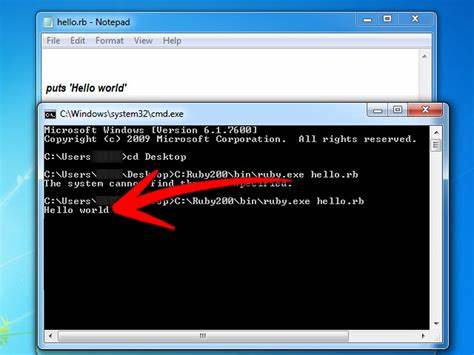

Beispielsweise lesen wir von jemandem, der seine Startup-Infrastruktur auf der Programmiersprache Common Lisp und dem Betriebssystem DragonflyBSD aufgebaut hat, oder von Programmierern, die PyTorch in APL neu implementieren. Manche schwören darauf, nie Docker zu verwenden, trotz dessen großer Verbreitung. Die gängigen Begründungen klingen stets technisch und rational – doch diese erscheinen bei näherem Hinsehen oft als Sophisterei. Der Grund dafür ist, dass technische Entscheidungen oft durch emotionale Faktoren beeinflusst werden. Menschen wählen Technologien nicht nur, weil sie objektiv besser oder effizienter sind, sondern weil sie sich gut anfühlen.

Es geht um Komfort, um Nostalgie, um das Gefühl, Teil einer bestimmten Gemeinschaft oder Tradition zu sein. Manche entwickeln eine tiefe Verbundenheit zu Programmiersprachen, die längst als obsolet gelten, weil diese sie an berühmte Zeiten und inspirierende Persönlichkeiten erinnern. Lisp oder Smalltalk werden zum Beispiel mit der heroischen Ära von Xerox PARC assoziiert, was für viele eine romantische Anziehungskraft ausübt. Oft gleichen die Werkzeuge den Vibes ihrer Nutzer. So steht Ada für „langsam, konservativ, barock“, während Rust das Bild eines „schnellen, unbewiesenen Neulings“ verkörpert.

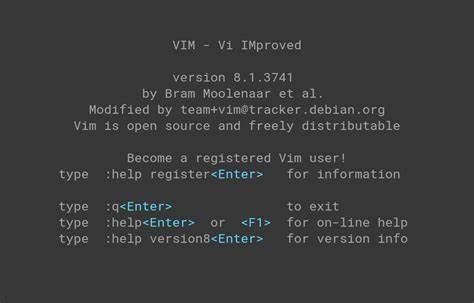

Nutzer von Emacs fühlen sich vielleicht durch Essays wie von Neal Stephenson bestärkt und sehen populäre Alternativen wie VS Code eher als „für Normies“ an. Solche Präferenzen sind eng verbunden mit dem Wunsch nach Zugehörigkeit und der eigenen Identität. Ein Problem entsteht, wenn Menschen nicht ehrlich zu sich selbst sind und ihre emotionalen Motive hinter technischen Argumenten verstecken wollen. Denn das entspricht nicht dem Bild des nüchternen, rationalen Ingenieurs oder Programmierers, der nur nach Effizienz und Logik entscheidet. Statt diese subjektiven Einflüsse zu akzeptieren, werden rationale Rechtfertigungen konstruiert, die oft in sich widersprüchlich oder unrealistisch sind.

Nachteile werden kleingeredet, enorme Hürden wie das sechsmonatige Selbstbauen eines HTTP-Servers in einer exotischen Sprache als nicht der Rede wert dargestellt. Zudem werden populäre Werkzeuge gelegentlich auf nebulöse Weise abgewertet. Aussagen wie „Docker ist zu komplex“ bleiben oft vage und werden nicht mit konkreten Beispielen belegt. Communityprobleme oder soziale Faktoren werden als Grund angeführt, und manchmal entstehen sogar Identitätsdebatten wie „Rust macht weich und schwach, während C++ dich fordert“. Solche Argumente sind zwar nicht immer komplett unbegründet, würden bei objektiver Betrachtung aber die Waage nicht so stark kippen.

Doch tatsächlich ist das vollkommen in Ordnung. Wenn ein Tool, das für den Großteil der Branche vielleicht als altmodisch, unbequem oder sperrig gilt, einen Menschen glücklich macht, dann ist das mehr wert als jede noch so rationale Optimierung. Es ist wichtig, sich dies bewusst zu machen und gerne auch mit ungewöhnlichen Werkzeugen zu arbeiten, wenn diese Freude bereiten und die eigene Arbeit sinnvoll unterstützen. Die Lebenszeit ist endlich, und es ist legitim, technische Entscheidungen mit einem emotionalen Fokus zu treffen. Wenn jemand zum Beispiel Tails als Betriebssystem nutzt, weil das ein cyberpunkiges Lebensgefühl vermittelt, dann ist das eine bewusste und schöne Wahl.

Dieses bewusste Einlassen auf eine Ästhetik und Philosophie kann das Leben bereichern und Arbeit zu einem kreativen, sinnstiftenden Prozess machen. Im Alltag darf ruhig auch mal ein Stück Romantik, Nostalgie oder sogar eine Prise Rebellion mitschwingen. Der Schlüssel liegt darin, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein. Es ist wichtig, die eigenen Beweggründe zu hinterfragen und nicht in Selbsttäuschungen zu verfallen. Die Kombination aus Vernunft und emotionaler Zugehörigkeit stellt die Grundlage für nachhaltige Zufriedenheit dar.

Wer seine Entscheidungen rein aus Besessenheit und ohne kritischen Verstand trifft, riskiert, viel Zeit und Energie in Projekte zu investieren, die sich später als Sackgasse erweisen können. Gleichzeitig sollten wir die kreative Freiheit und die Diversität in der Werkzeugwahl feiern. Es gibt keinen universellen, perfekten Standard, der für alle passt. Jeder Entwickler, Administrator oder Technologe hat individuelle Bedürfnisse, Vorlieben und Arbeitsweisen. Wer sich traut, eigene Pfade zu gehen, kann oft neue Perspektiven gewinnen, Innovationen fördern und seine persönliche Erfüllung steigern.

Für Unternehmen und Teams bedeutet das auch, offen und flexibel mit der Auswahl von Werkzeugen umzugehen und nicht allein auf den vermeintlich sicheren Mainstream zu setzen. Werkzeuge sollten stets ihren Zweck erfüllen und den Nutzer inspirieren, statt ihn zu frustrieren oder ihm einengende Vorgaben aufzuzwingen. Letztlich sind technische Werkzeuge viel mehr als bloße Mittel zum Zweck. Sie sind Ausdruck der Persönlichkeit, des Stils und der Werte ihrer Nutzer. Wer sich dessen bewusst wird und die Wahl seiner Werkzeuge als Teil eines größeren kreativen Prozesses begreift, kann seine Produktivität und Lebensfreude signifikant erhöhen.

Ganz gleich, ob es sich um Lisp, Fortran, Emacs oder ungewöhnliche Hardware handelt – wenn es glücklich macht, ist es richtig. Es ist an der Zeit, den Mythos der rein rationalen Entscheidung zu entzaubern und mehr Ehrlichkeit und Offenheit im Umgang mit technischen Vorlieben zuzulassen. So entsteht Raum für eine vielfältige, spannende Technologielandschaft, in der Kreativität und Persönlichkeit blühen können. Natürlich sollten dabei Herausforderungen realistisch eingeschätzt werden, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Doch das größte Kapital im Umgang mit Technik bleibt die Freude daran.

Wer also beim nächsten Mal vor der Frage steht, welches Tool zu wählen ist, darf mutig den Gefühlen vertrauen. Ob ein altes Betriebssystem, eine exotische Sprache oder ein ungewöhnlicher Editor – wenn es glücklich macht und motiviert, ist es genau das Richtige. In einer Welt, die zunehmend von Effizienz und Leistungsdruck geprägt ist, ist das Glück an der Arbeit eine wertvolle Ressource, die wir nicht unterschätzen sollten. Wagen wir es, Technik als Ausdruck unserer selbst zu begreifen und zu leben, nicht als bloße kalte Maschine der Optimierung.