Die Vorhersage von chaotischen Systemen ist seit langem eine der schwierigsten Aufgaben in der Forschung. Diese Systeme zeichnen sich durch ihre hohe Sensitivität gegenüber Anfangsbedingungen und komplexe, nichtlineare Dynamiken aus. Typische Beispiele aus der Natur und Technik reichen von Wetter- und Klimamodellen bis hin zu Finanzmärkten und biologischen Prozessen. Das Problem besteht darin, dass schon kleinste Fehler in den Eingangsdaten exponentiell anwachsen und die Prognosen schnell ungenau oder sogar unbrauchbar werden. Klassische Methoden des Zeitreihen-Forecastings stoßen bei solchen Systemen oft an ihre Grenzen, da sie auf speziell trainierten Modellen basieren, die meist nur für eine bestimmte Aufgabenstellung geeignet sind.

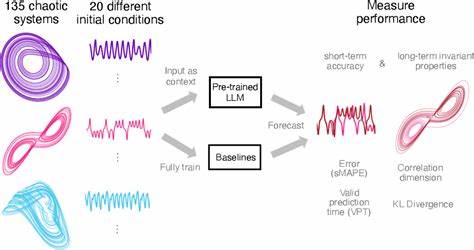

Hier kommt das Konzept der Zero-Shot-Vorhersage ins Spiel, das in jüngster Zeit großes Interesse geweckt hat und sich als vielversprechend für chaotische Systeme erweist. Zero-Shot-Lernen bedeutet im Wesentlichen, dass ein Modell neue Aufgaben bewältigen kann, ohne zuvor spezifisch für diese trainiert worden zu sein. Stattdessen greift es auf sein umfangreiches Vorwissen zurück, das es aus großen Mengen unterschiedlichster Daten gelernt hat. In der Welt des maschinellen Lernens sorgen Foundation Models, die mit einer breiten Palette von Zeitreihen aus verschiedensten Domänen vortrainiert wurden, für eine spannende Entwicklung. Diese Modelle können neue, unbekannte dynamische Systeme analysieren und Vorhersagen nur anhand kurzer kontextueller Informationen treffen.

Die Stärke solcher Modelle liegt in der Generalisierung und der Fähigkeit zur sogenannten In-Context-Learning, also dem Lernen direkt während der Anwendung ohne erneutes Training. Die Forschung zur Zero-Shot-Vorhersage chaotischer Systeme hat beeindruckende Ergebnisse hervorgebracht. In umfangreichen Studien wurden hunderte verschiedener chaotischer Dynamiken über Millionen von Zeitpunkten untersucht. Dabei wurde deutlich, dass Foundation Models nicht nur mit speziell angepassten Ansätzen mithalten können, sondern in vielen Fällen sogar übertreffen, besonders wenn die verfügbaren Trainingsdaten begrenzt sind. Die Fähigkeit, auch außerhalb des Trainingsdatasets effektiv zu arbeiten, eröffnet neue Möglichkeiten für die Analyse komplexer Systeme, die sich nicht leicht mit traditionellen Methoden erfassen lassen.

Ein bemerkenswertes Phänomen ist, dass selbst wenn die punktgenaue Vorhersage eines Zeitpunkts nicht mehr stimmt und Vorhersagen im Detail scheitern, Foundation Models dennoch die fundamentalen geometrischen und statistischen Eigenschaften der zugrundeliegenden chaotischen Attraktoren bewahren. Das bedeutet, dass sie die langfristigen Muster, Musterstrukturen und Verteilungen der Dynamik beibehalten, ein Aspekt, der für das Verständnis und die Modellierung solcher Systeme essenziell ist. Diese Fähigkeit wird maßgeblich auf die In-Context-Learning-Funktion zurückgeführt, die es dem Modell erlaubt, die Dynamik eines neuen Systems anhand der bereitgestellten Kontextinformationen zu erfassen und zu reproduzieren. Ein weiteres Schlüsselkonzept, das im Zusammenhang mit der Zero-Shot-Vorhersage aufgekommen ist, ist das sogenannte 'Context Parroting'. Dabei handelt es sich um eine Strategie, mit der Modelle lange Zeitreihen verarbeiten und die wiederkehrenden Muster und Eigenschaften eines Systems als eine Art 'Echokopie' rekonstruieren können.

Dieser Mechanismus erlaubt es, dass trotz des intrinsischen Chaos und der schwer vorhersagbaren Einzelpunkte die allgemeine Form und Struktur der Systementwicklung erhalten bleibt. Diese Eigenschaft ist besonders hilfreich, wenn es darum geht, in Bereichen wie Klimaforschung oder Wirtschaft die langfristigen Trends und Verteilungen präzise zu beobachten, auch wenn exakte Einzelwerte kaum prognostizierbar sind. Der Einsatz von Foundation Models und Zero-Shot-Lernen in der Praxis kann weitreichende Auswirkungen haben. Zum Beispiel könnten Wetterdienste durch solche Modelle schneller und flexibler auf neue Wettermuster reagieren, ohne auf aufwendiges Nachtrainieren angewiesen zu sein. In der Finanzwelt könnten Volkswirtschaften oder Unternehmen von robusteren Modellen profitieren, die auch bei unstetem Marktverhalten verlässliche Einschätzungen liefern.

Medizinische Anwendungen, die komplexe physiologische Signale analysieren, könnten eine genauere Prognose erhalten, was die Früherkennung von Krankheiten verbessert. Trotz dieser vielversprechenden Ansätze gibt es auch Herausforderungen zu bewältigen. Die Interpretierbarkeit solcher riesigen Foundation Models bleibt eingeschränkt, was es schwierig macht, die genauen Ursachen für erfolgreiche oder misslungene Prognosen zu verstehen. Außerdem ist die Rechenleistung, die zur Nutzung und zum Training solch umfassender Modelle nötig ist, nicht zu unterschätzen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Daten und Modellen ist essenziell, um mögliche Verzerrungen oder Fehlinterpretationen zu vermeiden.

In der wissenschaftlichen Gemeinschaft wächst das Interesse an der Kombination von theoretischer Chaostheorie und modernen Methoden des maschinellen Lernens. Dabei ermöglicht die Zero-Shot-Vorhersage den Forschern, neue Wege einzuschlagen, um sowohl mathematische Modelle als auch datengetriebene Ansätze zu vereinen. Die Interaktion dieser Disziplinen könnte in naher Zukunft dazu führen, dass bisher unvorhersehbare Phänomene mit hoher Präzision modelliert werden können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zero-Shot-Vorhersage chaotischer Systeme eine neue Ära im Zeitreihen-Forecasting einläutet. Foundation Models zeigen eine beeindruckende Fähigkeit, komplexe und dynamische Systeme zu verstehen und vorherzusagen, auch wenn nur wenige oder keine spezifischen Trainingsdaten für diese Systeme vorliegen.

Die Bewahrung der strukturellen Eigenschaften chaotischer Attraktoren trotz Ausfällen bei punktgenauen Prognosen ist ein bedeutender Schritt, der das Vertrauen in diese Modelle weiter stärkt. Durch die Kombination von In-Context-Learning und Context Parroting können diese Modelle langfristige Verhaltensmuster erfassen und bieten somit wertvolle neue Werkzeuge für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik. Die fortschreitende Entwicklung im Bereich künstlicher Intelligenz verspricht, dass wir zukünftig immer sicherere und flexiblere Vorhersagetools für hochkomplexe Systeme zur Verfügung haben werden, die heute noch als nahezu unberechenbar gelten.