Die Nachfrage nach leistungsstärkeren und langlebigeren Lithium-Ionen-Batterien (LIBs) wächst mit dem rasanten Fortschritt in Bereichen wie Elektromobilität, tragbaren Geräten und erneuerbaren Energien stetig. Im Zentrum der Forschung steht dabei häufig die Entwicklung besserer Anodenmaterialien. Silizium als Anodenmaterial gilt aufgrund seiner beeindruckend hohen theoretischen Kapazität von etwa 3579 mAh/g als vielversprechende Alternative zu herkömmlichem Graphit. Jedoch steht die praktische Nutzung von Silizium vor einer Reihe fundamentaler Herausforderungen, insbesondere aufgrund seiner volumetrischen Ausdehnung während des Lithium-Einlagerungsprozesses. Die Entwicklung eines stabilen und zugleich schnell ladbaren Silizium-Elektrodenmaterials ist daher ein entscheidender Schritt für die nächste Generation von Lithium-Ionen-Batterien.

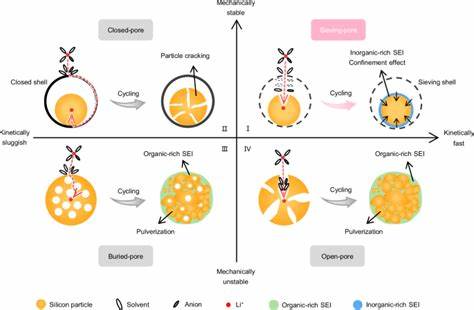

Eine wegweisende Lösung in diesem Bereich bietet die sogenannte Sieving-Poren-Technologie, die innovative Strukturen innerhalb von Carbon-basierten Trägersystemen nutzt, um die mechanischen und elektrochemischen Einschränkungen konventioneller Siliziumanoden zu überwinden. Diese Technologie ermöglicht eine stabile und schnelle Legierungschemie der Silizium-Negativelektroden und eröffnet den Weg zu praktikablen, langlebigen, hochkapazitiven und schnell ladbaren Batterien. Die fundamentalen Probleme bei Silizium-Anoden liegen vor allem in den großen Volumenänderungen von über 300 % bei der Lithiuminterkalation, was zu mechanischen Spannungen, Partikelzerfall und Verlust des elektrischen Kontaktes führt. Hinzu kommen unerwünschte Nebenreaktionen an der Oberfläche, die zur Bildung einer festen Elektrolyt-Interphase (Solid Electrolyte Interphase, SEI) führen und die Leistungsfähigkeit der Batterie mit der Zeit massiv beeinträchtigen. Traditionelle Lösungsansätze wie poröse Siliziumstrukturen oder yolk-shell-Architekturen nähern sich diesen Problemen an, jedoch stets mit dem Kompromiss zwischen mechanischer Stabilität und schnellen Ladeeigenschaften – häufig leiden entweder die Kinetik oder die Lebensdauer darunter.

Die Sieving-Poren-Architektur zeichnet sich durch ein fein abgestimmtes Porensystem aus, das aus einem inneren Nanoporenkörper mit ausreichend Reservelufträumen besteht, um die mit Silizium verbundene Volumenvergrößerung während der Lithiumlegierung aufzunehmen. Gleichzeitig besitzt sie einen äußeren Sub-Nanoporen-Eingang, der als eine Art molekularer Filter fungiert und die Einlagerung von Lithium-Ionen erleichtert, während größere Lösungsmittelmoleküle effektiv ausgesiebt werden. Dieses präzise Porensystem bewirkt eine sogenannte Pre-Desolvation der Lithiumionen – das heißt, die Ionen verlieren teilweise ihre umgebenden Lösungsmittelmoleküle, bevor sie in die Poren eindringen. Diese Pre-Desolvation ist ein entscheidender Mechanismus, der den Ionentransport erheblich beschleunigt und die Bildung einer SEI-Schicht begünstigt, die reich an anorganischen Bestandteilen ist. Im Gegensatz zu organisch-dominierter SEI, welche typischerweise instabiler und mechanisch weniger robust ist, bildet die anorganische SEI in den Sieving-Poren eine feste, widerstandsfähige Hülle, welche die Siliziumpartikel effektiv mechanisch einschränkt.

Diese mechanische Einschränkung reduziert die Spannungen, die sonst zur Bildung der kristallinen Lithiumsilizium-Phase Li15Si4 führen, welche als eine der Hauptursachen für Kapazitätsverlust und mechanischen Zerfall gilt. Die Praxis zeigt, dass Silizium/Carbon-Komposite mit Sieving-Poren eine beeindruckende Kombination aus hoher Anfangskoulomb-Effizienz (ICE) von über 93 % und niedriger Volumenvergrößerung von nur etwa 58 % bei voller Auslagerung bieten. Das ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Siliziumanoden, die ohne mechanische Einschränkung deutlich größere Volumenänderungen durchlaufen. Darüber hinaus bleibt die Kapazität bei mehr als 97 % nach 200 Ladezyklen erhalten, wobei die Kapazitätsdegradation pro Zyklus nur minimal ist. Die Synthese der Sieving-Poren-Materialien erfolgt über eine zweistufige chemische Gasphasenabscheidung (CVD).

Zunächst wird amorphes Silizium selektiv in poröse Carbon-Träger eingelagert, wobei die Poren sorgfältig angepasst werden, um eine optimale Aufnahme des Siliziums in die Nanoporen zu ermöglichen. Anschließend wird eine dünne Kohlenstoffschicht an den Poreneingängen abgeschieden, die die Eintrittsöffnung auf Sub-Nanometergröße reduziert. Diese Schicht dient als molekularer Filter, der die Lösungsmittelmoleküle größtenteils zurückhält und so die geschilderte Sieving-Funktion erfüllt. Durch diese Vorgehensweise bleibt der innere Porenkörper offen genug, um die Ausdehnung des Siliziums aufzunehmen, aber eng genug, um die unerwünschten Nebenreaktionen mit Lösungsmitteln zu unterbinden. Die Porengrößenverteilung wird präzise gesteuert, typischerweise im Bereich von 0,35 bis 0,5 Nanometern für die Poreneingänge, was bedeutet, dass Lithiumionen selbst mit teilweise eingesolvatisierten Schalen in die Poren gelangen können, größere Lösungsmoleküle jedoch ausgesperrt werden.

Diese Kombination befriedigt somit sowohl mechanische als auch elektrochemische Anforderungen. Ein weiterer Vorteil des Sieving-Poren-Designs liegt in der Bildung einer SEI-Schicht, die intern im Porenkörper anliegt und vorwiegend anorganische Bestandteile wie Lithiumfluorid enthält. Dies trägt nicht nur zur mechanischen Stabilität bei, sondern verbessert auch die Leitfähigkeit für Lithiumionen und unterstützt schnelle Ladezyklen. Hohe Ladegeschwindigkeiten sind durch die verbesserte Ionendynamik innerhalb der Sieving-Poren möglich, wie experimentelle Daten mit Stabilität bei hohen Stromdichten von bis zu 6 A/g zeigen. Darüber hinaus kann die Sieving-Poren-Technologie in großem Maßstab hergestellt werden, was sie für industriellen Einsatz prädestiniert.

Die Herstellungsverfahren sind vergleichsweise unkompliziert und basieren auf gut etablierten CVD-Prozessen mit leicht zugänglichen Ausgangsmaterialien. Somit stehen die Chancen gut, dass diese Technologie mittelfristig in kommerzielle Lithium-Ionen-Batterien integriert wird. Im Vergleich zu anderen Strukturtypen wie offenen, geschlossenen oder vergrabenen Poren bieten Sieving-Poren die bestmögliche Integration von mechanischer Stabilität und schnellen elektrochemischen Reaktionen. Offene Poren bieten zwar gute Ionentransportwege, leiden jedoch unter schnellen Nebenreaktionen und schlechter Lebensdauer. Geschlossene Poren schützen mechanisch, sind aber kinetisch langsam.

Vergrabene Poren haben schlechte Puffereigenschaften und mangelnde Transportwege. Sieving-Poren lösen diese Zwiespältigkeit durch ihre feine Strukturaufteilung. Mechanische Simulationen und experimentelle Techniken bestätigen, dass die Sieving-Poren-Struktur zu einem höheren von-Mises-Spannungsniveau im Material während der Lithiumeinlagerung führt, was wiederum die unerwünschte Bildung der kristallinen Li15Si4-Phase unterdrückt. Diese unterdrückte Phasenbildung ist entscheidend, da sie die strukturelle Integrität der Elektroden verbessert und den Kapazitätsverlust durch Rissbildung und Pulverisierung minimiert. Ein Großteil der jüngsten Forschungsarbeiten hebt außerdem hervor, dass die Sieving-Poren-Elektroden besonders bei hohen Ladestromraten ihre Vorteile ausspielen.

Praktische Zellen mit Kombination aus Sieving-Poren-Silizium und Graphit zeigen beispielsweise über 1700 stabile Ladezyklen bei 2 A Ladestrom und behalten dabei rund 80 % ihrer Kapazität. Ebenso ist eine Schnellladefähigkeit von 10 Minuten für eine vollständige Ladung demonstriert, was für Anwendungen im Bereich der Elektromobilität und anderen schnellladefähigen Geräten von höchster Relevanz ist. Die Sieving-Poren-Technologie stellt somit eine echte Paradigmenverschiebung in der Silizium-Anodenentwicklung dar. Sie überzeugt durch eine geschickte Balance zwischen der Minderung der Volumenänderung, der Vermeidung schädlicher Nebenreaktionen und der Aufrechterhaltung schneller Lithiumionen-Diffusionswege. Alle diese Faktoren tragen zusammen zu einer verlustfreien, effizienten und langlebigen Lithium-Silizium-Legierungschemie bei.

Darüber hinaus schaffen es Sieving-Poren-Designs, den Nachteil höherer spezifischer Oberfläche, der oft zu Intensivierung der SEI-Bildung und Kapazitätsverlust führt, durch selektive Kontrolle der Porenöffnung und innenliegender SEI-Struktur zu eliminieren. Dies erhöht die Anfangskoulomb-Effizienz erheblich und spart wertvolles Lithium für die Batteriezelle, was für die Lebensdauer und den praktischen Einsatz essenziell ist. Zukünftige Entwicklungen im Bereich der Sieving-Poren-Anoden könnten eine noch feinere Steuerung der Porenstruktur und eine Kombination mit fortschrittlichen Elektrolytdesigns beinhalten. Durch optimierte Elektrolyte, die synergistisch mit den Sieving-Poren wirken, lassen sich weitere Leistungsverbesserungen in Bezug auf Sicherheit, Temperaturstabilität und Ladegeschwindigkeit erwarten. Abschließend lässt sich sagen, dass die Sieving-Poren-Konzeption maßgeblich dazu beiträgt, fundamentale Herausforderungen bei Silizium-Anoden in Lithium-Ionen-Batterien zu lösen.

Sie kombiniert mechanische Stabilität mit schneller Ionentransportkinetik, reduziert Volumenveränderungen und verhindert die Bildung schädlicher kristalliner Phasen. Diese Innovation ebnet den Weg für den breiten Einsatz von Siliziumanoden in der kommerziellen Batterietechnologie und trägt somit zu einer nachhaltigeren und energieeffizienteren Zukunft bei.