Die Chemie als naturwissenschaftliche Disziplin fußt traditionell auf der Expertise menschlicher Fachleute, die jahrelanges Studium und praktische Erfahrung vereinen, um komplexe Probleme zu lösen. Doch in den letzten Jahren haben große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) eine rasante Entwicklung erlebt und können inzwischen nicht nur Texte generieren, sondern auch vielfältige wissenschaftliche Fragestellungen bearbeiten – inklusive solcher aus der Chemie. Ein aktueller Forschungsschwerpunkt ist der Vergleich zwischen dem chemischen Wissen und dem Denkvermögen dieser Modelle einerseits und der Expertise von professionellen Chemikern andererseits. Große Sprachmodelle, trainiert auf riesigen Textkorpora, repräsentieren ein neues Werkzeug in der wissenschaftlichen Arbeit. Sie sind fähig, Texte zu verstehen, in natürlicher Sprache zu antworten und sogar chemische Reaktionsabläufe oder Molekülstrukturen zu interpretieren.

Ihre Fähigkeit, ohne explizites Training zahlreiche komplexe Aufgaben zu lösen, weckt große Erwartungen in der Universitätsforschung, industriellen Entwicklung und Lehre. Einer der wichtigsten Fortschritte: LLMs können inzwischen Fragen aus unterschiedlichen Bereichen der Chemie nicht nur beantworten, sondern auch komplizierte Schlussfolgerungen ziehen und Hypothesen formulieren. Um die tatsächliche Leistungsfähigkeit dieser Modelle zu beurteilen und ihr Potential besser einschätzen zu können, entwickelte ein internationales Forscherteam mit dem ChemBench-Framework ein umfassendes Benchmarking-System. Dieses System umfasst mehr als 2700 Frage-Antwort-Paare, die sowohl einfaches Faktenwissen als auch komplexe Rechenaufgaben, kritisches Denken und chemische Intuition abdecken. Dabei wurden die Fragen sorgfältig aus verschiedensten Quellen zusammengestellt – von universitären Prüfungen bis hin zu semi-automatisch erzeugten Aufgaben aus Chemiedatenbanken.

Damit bildet ChemBench ein breites Spektrum chemischer Teildisziplinen ab, von der Allgemeinen Chemie über Technische, Analytische bis hin zur Organischen und Anorganischen Chemie. Die Bewertung der Modelle auf Basis von ChemBench zeigte verblüffende Ergebnisse: Die leistungsstärksten LLMs erzielten im Durchschnitt bessere Resultate als die besten teilnehmenden Chemiker. Dies betrifft vor allem Aufgabenbereiche, die auf reinem Faktenwissen beruhen oder auf reproduzierbaren, standardisierten Berechnungen basieren – ein Bereich, in dem Maschinen ihre Stärken traditionell ausspielen können. Diese Erkenntnis öffnet spannende Perspektiven, insbesondere wenn es darum geht, Routineaufgaben oder komplexe, kompilierte Wissensabfragen zu automatisieren. Trotz dieser Erfolge zeigen die LLMs Schwächen in grundlegenden Aufgaben und in Situationen, die tiefere kontextuelle oder strukturbezogene Reasoning-Fähigkeiten erfordern.

Beispielsweise sind gute Kenntnisse im Bereich der chemischen Sicherheit und Toxizität für den Arbeitsalltag von Chemikern unverzichtbar, doch die Modelle erbringen hier nach wie vor nur mäßige Leistungen. Besonders anspruchsvoll sind auch Fragen, bei denen molekulare Strukturen direkt interpretiert oder komplexe Zusammenhänge etwa bei der Analyse von Spektren verstanden werden müssen. Interessanterweise korreliert die Leistungsfähigkeit der Modelle stark mit ihrer Größe. Größere Modelle bieten also grundsätzlich das Potential, bessere chemische Kenntnisse zu integrieren und komplexere Problemlösungen zu liefern. Allerdings ist eine reine Skalierung nicht die alleinige Lösung, denn das Training auf geeigneten, speziell für die Chemie relevanten Datenquellen ist essenziell.

So lässt sich die Präzision in Fachbereichen wie toxikologischen Bewertungen oder sicherheitsrelevanten Einschätzungen durch den Zugriff auf spezialisierte Datenbanken wie PubChem oder Gestis deutlich verbessern. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Studie war die Untersuchung der Fähigkeit der Sprachmodelle, eigene Unsicherheiten realistisch einzuschätzen. Hier offenbaren sich fundamentale Probleme: LLMs tendieren dazu, selbst bei falschen Antworten große Zuversicht zu signalisieren. Dies stellt ein erhebliches Risiko dar, insbesondere in sicherheitsrelevanten Kontexten, in denen Fehlinterpretationen fatale Folgen haben können. Gegenüber menschlichen Experten fehlt es den Modellen somit bislang an einer verlässlichen Selbstreflexion oder angemessener Kalibrierung der Vertrauenswerte.

Die Analyse zeigte außerdem, dass die Fähigkeit, menschliche Präferenzen oder Intuitionen im chemischen Kontext zu erfassen, bei den aktuellen Modellen noch stark limitiert ist. Dies ist entscheidend für etwa die Wirkstoffentwicklung, wo Forscher häufig subtile Entscheidungen auf Basis von Erfahrungswerten treffen müssen. Die Modelle konnten hier nicht mit der Übereinstimmung menschlicher Meinungen mithalten, was auf die Komplexität des impliziten Wissens hindeutet, das bisher schwer automatisierbar ist. Insgesamt kann konstatiert werden, dass die Leistungsfähigkeit großer Sprachmodelle im Bereich der Chemie beeindruckend ist und in manchen Aufgaben sogar menschliche Experten übertrifft, aber dennoch nicht vollständig gleichwertig ist. Die Schwächen liegen vor allem in komplexem strukturellem Denken, in der zuverlässigen Abschätzung von Unsicherheiten und im Erkennen von Sicherheitsrisiken.

Für die Praxis bedeutet dies, dass Sprachmodelle heute als wertvolle Assistenzsysteme eingesetzt werden können, die Chemikern helfen, Routineaufgaben zu bewältigen oder Wissen zu aggregieren und zugänglich zu machen. Ein wichtiger Effekt dieser Entwicklungen liegt auch auf der Ebene der Ausbildung. Da Sprachmodelle routinemäßiges Faktenwissen und einfache Problemlösungen in großem Umfang übernehmen können, rückt das Ziel einer tieferen, reflektierten und kritischen Denkweise in den Vordergrund. Dies fordert eine Anpassung der Lehrmethoden und Prüfungsformate, bei denen das reine Reproduzieren von Wissen nicht mehr ausreicht. Die Vermittlung von Expertise, die Fragestellungen auf komplexem Niveau verstehen, kreativ lösen und kritisch hinterfragen kann, wird für die Zukunft der Chemie entscheidend bleiben.

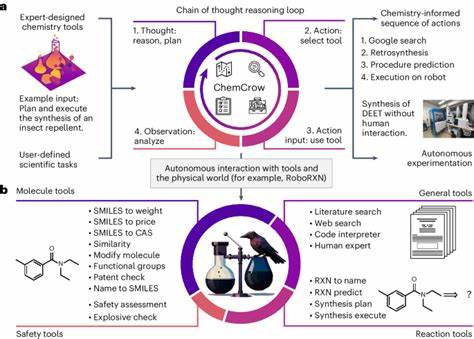

Die Integration von LLMs mit spezialisierter Software, externen Suchdiensten und Datenbanken eröffnet zudem neue Anwendungsfelder. Systeme, die über reine Textverarbeitung hinausgehen, können Laborarbeiten unterstützen, neue Experimente vorschlagen oder Daten aus der wissenschaftlichen Literatur automatisiert extrahieren. Diese „chemischen Co-Piloten“ könnten den Forschungsprozess beschleunigen und eine bislang unerreichte Breite an Wissen erschließen. Natürlich gibt es auch Fragestellungen zum verantwortungsvollen Umgang mit KI in der Chemie. Die duale Nutzbarkeit von Technologien – etwa bei der Entwicklung von sowohl harmlosen als auch potenziell gefährlichen Substanzen – ruft nach strengen Kontrollmechanismen und ethischen Richtlinien.

Insbesondere die breite Verfügbarkeit von leistungsfähigen Modellen birgt Risiken, wenn Laien falsche Auskünfte zur Sicherheit von Chemikalien erhalten oder wenn Informationen für schädliche Zwecke missbraucht werden. Daher sind Transparenz, Aufklärung und sorgfältige Validierung unabdingbar. Abschließend stellt das ChemBench-Framework einen wichtigen Meilenstein dar, da es eine systematische, wissenschaftlich fundierte und offene Basis für die weitere Entwicklung und Evaluierung chemischer Sprachmodelle schafft. Es ermöglicht nicht nur den Vergleich von Modellen untereinander und gegenüber menschlichen Experten, sondern auch die kontinuierliche Verbesserung und Erweiterung. Die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, Forschern und Praktikern aus dem chemischen Fachgebiet ist für den Erfolg dieser Bemühungen essenziell.

Die Zukunft der Chemie wird somit zunehmend durch eine Symbiose aus menschlicher Expertise und künstlicher Intelligenz geprägt sein. Große Sprachmodelle werden zu wertvollen Partnern im Forschungsprozess, zu Lehrassistenten und potenziellen Innovationsmotoren. Gleichzeitig bleibt die unverzichtbare Rolle der Chemiker als kritische Denker, Forscher und Entscheider bestehen. Ein tiefes Verständnis der Stärken und Schwächen von LLMs, wie es durch umfassende Studien wie die von ChemBench vermittelt wird, bildet die Grundlage für eine verantwortungsvolle und erfolgreiche Kooperation auf diesem spannenden Feld.