Die Fähigkeit des Menschen, in komplexen sozialen Umgebungen friedlich und effektiv miteinander zu interagieren, ist bemerkenswert – gerade im Vergleich zu anderen Spezies, wie beispielsweise Schimpansen, die häufig in Konflikte verwickelt sind. Diese menschliche Besonderheit wurzelt tief in unseren kulturellen und sozialen Mechanismen, die es uns ermöglichen, stabile und vorteilhafte Gleichgewichte in unseren Interaktionen zu erreichen. Die theoretische Grundlage hierfür findet sich in der Spieltheorie, die davon ausgeht, dass Menschen durch sogenannte „Gleichgewichte“ aufeinander abgestimmte Erwartungen und Handlungen entwickeln. Doch wie gelingt es uns tatsächlich, solche Gleichgewichte nicht nur zu konzeptualisieren, sondern auch im Alltag umzusetzen? Hier kommen die Pro-Equilibria-Normen ins Spiel – ein kulturelles „Schlüsselwerkzeug“, das den menschlichen Umgang miteinander prägt und uns befähigt, friedliche Kooperationen zu erzielen. Im Kern handelt es sich bei Pro-Equilibria-Normen um eine Meta-Norm, die in jeder sozialen Situation die Erwartung und Förderung eines möglichst spezifischen und prosozialen Gleichgewichts verlangt.

Das bedeutet im Wesentlichen, dass alle Beteiligten darauf ausgerichtet sind, gemeinsame Erwartungen zu schaffen und ihre Handlungen so zu steuern, dass sie das gegenseitige Verständnis fördern, Vertrauen aufbauen und kooperatives Verhalten unterstützen. Dieses Prinzip wirkt wie ein unsichtbares Regelwerk, das unser tägliches Miteinander strukturiert und uns erlaubt, selbst unter Unsicherheit oder unbekannten Bedingungen sinnvolle und stabile Ergebnisse zu erzielen. Betrachtet man typische soziale Interaktionen, wird schnell deutlich, wie tief diese Normen verankert sind. So erwarten Menschen beispielsweise, wenn sie miteinander sprechen, dass jeder Teilnehmer die Aussagen versteht, ihnen Glauben schenkt und darauf vertraut, dass die anderen mit positiven Absichten handeln. Es besteht die Annahme, dass alle Beteiligten aufmerksam sind, sich bemühen, hilfreich und respektvoll zu sein, und gemeinsam an einem „Spiel“ teilnehmen, in dem bestimmte „Linien“, also spezifische Bedeutungen und Rollen, verfolgt und unterstützt werden.

Diese unausgesprochenen Spielregeln sorgen dafür, dass Kommunikationsakte so reibungslos und intuitiv wie möglich ablaufen, oft ohne dass explizite Absprachen getroffen werden müssen. Die Wirkung ist ein effizientes soziales Miteinander, das Konflikte minimiert und gemeinsame Ziele fördert. Eine der faszinierenden Eigenschaften dieses Normensystems ist seine Flexibilität und Kontextsensitivität. Je nach Situation werden relevante Normen aktiviert, angepasst oder sogar temporär durchbrochen – immer mit Blick darauf, das übergeordnete Ziel eines friedlichen Gleichgewichts nicht zu gefährden. Im Alltag äußert sich dies darin, dass wir zum Beispiel beim Spazieren in einer Menschenmenge unsere Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit unauffällig andeuten, um Zusammenstöße zu vermeiden.

Auch wenn manchmal nonverbale Signale, Flüstern oder humorvolle Andeutungen verwendet werden, entstehen keine Missverständnisse, da alle Beteiligten die jeweilige soziale „Linie“ erkennen und entsprechend interpretieren. Natürlich ist das Befolgen von Pro-Equilibria-Normen kein strikt bindendes Gesetz, sondern ein kultiviertes Verhalten, das oft intuitiv erfolgt und auf gegenseitigem Wohlwollen basiert. Normverletzungen sind möglich, werden aber üblicherweise als störend wahrgenommen und deswegen repariert, um angestrebte soziale Gleichgewichte wiederherzustellen. So ist das Bemühen um Reparation ein integraler Bestandteil des Normsystems und trägt langfristig zur Stabilität sozialer Kooperation bei. Psychologisch betrachtet scheinen Menschen beim Einhalten dieser Normen häufig „method acting“ zu betreiben, bei dem sie die eigenen sozialen Rollen und kommunikativen „Linien“ so glaubhaft übernehmen und verkörpern, dass sogar sie selbst daran zu glauben scheinen.

Dies verhindert, dass das soziale Miteinander als aufgesetzt oder unecht wahrgenommen wird und gewährleistet so eine authentische Interaktion. Gleichzeitig birgt diese Dynamik auch das Risiko, dass man Autoritäten oder vorherrschenden Meinungen ohne kritische Prüfung folgt – weil die Einhaltung gemeinsamer sozialer Linien oft wichtiger erscheint als individuelle Evidenz. So erklärt sich teilweise, warum gesellschaftliche Überzeugungen im Widerspruch zu persönlicher Erfahrung oder wissenschaftlichen Erkenntnissen länger Bestand haben können. Die kulturelle Bedeutung von Pro-Equilibria-Normen geht über einzelne Interaktionen hinaus und prägt das Funktionieren ganzer Gemeinschaften. Indem wir ritualisierte Formen des Miteinanders schaffen, stärken wir soziale Bindungen und ein Gefühl der Zugehörigkeit.

Selbst scheinbar triviale Gepflogenheiten wie das höfliche Bitten mit „bitte“ oder das Warten in einer Schlange basieren auf der gemeinschaftlichen Anerkennung bestimmter sozialer Linien, die Respekt und Fairness vermitteln. Diese Rituale sind mehr als bloße Höflichkeitsfloskeln – sie sind integrale Bestandteile eines Systems, das Frieden und soziale Ordnung garantiert. Aus wirtschaftlicher und soziologischer Sicht ergänzt diese Perspektive ökonomische Modelle, die Gleichgewichte als theoretische Konstrukte betrachten, um eine praktisch orientierte Erklärung, wie solche Gleichgewichte realisiert werden können. Forscher wie Erving Goffman und Harvey Sacks haben über Jahrzehnte empirische Studien zur sozialen Interaktion betrieben und damit wesentliche Grundlagen gelegt. Die Kombination von Spieltheorie und Soziologie führt zu einem tieferen Verständnis von der „Spielart“ des menschlichen Zusammenlebens, das durch Informationsasymmetrien und ständiges Screening der Verhaltenspräferenzen geprägt ist.

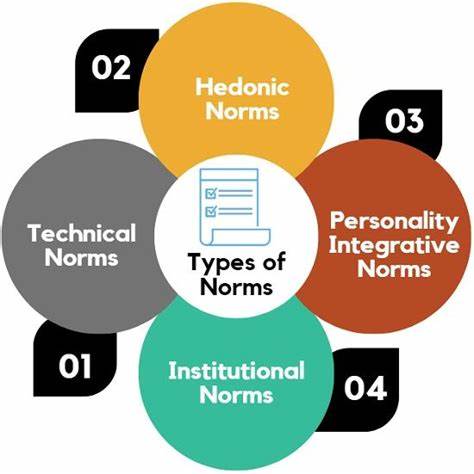

In diesem Rahmen betrachtet man soziale Interaktionen als Meta-Spiele, in denen es nicht nur darum geht, den besten Zug zu machen, sondern auch darum, die Orientierung und Absichten der anderen herauszufinden. Dies bringt eine weitere Schicht von Komplexität in unsere Alltagskommunikation, da Menschen laufend Signale senden und interpretieren, um ihre Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz zu demonstrieren. Meinungsmacher und Eliten übernehmen dabei häufig die Rolle von Vermittlern und Torwächtern, die in verschiedenen gesellschaftlichen Schichten den Fluss von kulturellem Kapital und Informationen steuern. Die Konsequenzen dieses Verständnisses sind weitreichend. Zum einen zeigt es, warum gesellschaftliche Gruppen oft resiliente Normsysteme entwickeln, die nicht einfach durch rationales Argumentieren verändert werden können.