Der US-Bundesgerichtshof hat jüngst zugunsten von WhatsApp und dessen Muttergesellschaft Meta entschieden und den israelischen Softwarehersteller NSO Group zu einer Schadensersatzzahlung von fast 170 Millionen US-Dollar verurteilt. Hintergrund dieser Entscheidung sind umfangreiche Hacking-Angriffe auf rund 1.400 WhatsApp-Nutzer, die im Jahr 2019 durch die Spyware Pegasus ermöglicht wurden. Diese Maßnahme stellt einen bedeutenden Erfolg für den Datenschutz dar und verschärft zugleich die internationale Debatte um digitale Überwachungspraktiken, deren Rechtmäßigkeit und ethischen Grenzen. NSO Group ist weltweit bekannt für die Entwicklung der Pegasus-Software, einer Spyware, die sich heimlich auf Smartphones installieren und eine umfangreiche Überwachung ermöglichen kann.

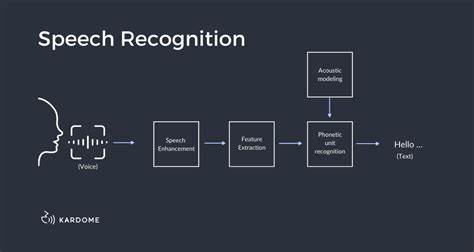

Diese Technologie wurde zuletzt als Werkzeug in autoritären Regimen kritisiert, die damit gezielt Menschenrechtsaktivisten, Journalisten, politische Dissidenten und andere vermeintliche Gegner überwachen. Die Enthüllungen über den Missbrauch dieser Technologie haben im Laufe der letzten Jahre für heftige Kritik und Forderungen nach strengeren Kontrollen gesorgt. Der Fall, der zur Verurteilung führte, startete mit einer Entdeckung WhatsApps im Jahr 2019. Die Sicherheitslücke in der WhatsApp-App wurde genutzt, um über Videoanrufe Schadsoftware zu installieren – selbst wenn der Nutzer nicht abnahm. Auf diese Weise konnten sich Hacker Zugang zu privaten und sensiblen Informationen von rund 1.

400 Personen verschaffen. Besonders betroffen waren Mitarbeiter von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich für Menschenrechte einsetzten, was den Fall besonders brisant macht. Die Verurteilung der NSO Group ist nicht nur eine finanzielle Niederlage, sondern auch ein juristischer Präzedenzfall. Zum ersten Mal wurde eine Firma zur Verantwortung gezogen, die Überwachungssoftware entwickelt und verkauft, die systematisch zum Ausspähen unliebsamer Personen genutzt wird. Dies sendet ein starkes Signal an den Softwaremarkt und Behörden weltweit, dass die Entwicklung und der Einsatz solcher Technologien nicht ohne Konsequenzen bleiben.

WhatsApp und Meta setzten sich intensiv für den Schutz ihrer Nutzer ein und kündigten an, weiterhin rechtliche Schritte zu verfolgen, um zu verhindern, dass NSO und ähnliche Anbieter die Plattformen erneut für illegale Überwachungen nutzen können. Meta plant außerdem, einen Teil der erhaltenen Schadensersatzzahlungen an Organisationen weiterzugeben, die sich für digitale Rechte und gegen den Missbrauch von Spyware einsetzen. Darüber hinaus sollen gerichtliche Dokumente und Zeugenaussagen veröffentlicht werden, um Forschern und der Öffentlichkeit den Blick auf den globalen Einsatz von Spionagesoftware zu erleichtern. Auch wenn NSO Group in der Vergangenheit immer wieder betonte, dass ihre Technologien ausschließlich von autorisierten Regierungsbehörden zur Bekämpfung von Verbrechen und Terrorismus genutzt würden, stößt diese Argumentation wegen der Vielzahl der dokumentierten Missbräuche auf Skepsis. Aus Perspektive von Datenschutz- und Menschenrechtsorganisationen überschattet der wiederholte Missbrauch den eigentlichen Zweck der Software.

Die UN und verschiedene internationale Gremien fordern daher strengere Regulierungen und Transparenz bei der Nutzung solcher Überwachungstechnologien. Die US-Regierung hat bereits reagiert und NSO auf die Entity List des Handelsministeriums gesetzt, was den Handel mit US-Unternehmen und -Technologie erheblich einschränkt. Zudem arbeiten verschiedene Staaten und internationale Organisationen an Codes of Conduct und gesetzlichen Rahmenbedingungen, um die Verbreitung und Verwendung von Spyware wie Pegasus besser zu kontrollieren. Die Europäische Union hat sogar eine Untersuchungskommission eingerichtet, die den Einsatz der Pegasus-Software in EU-Mitgliedsstaaten überprüft. Im Zentrum der Debatte stehen die Fragen nach Recht und Ethik moderner Überwachungstechnologien.

Einerseits bieten Spyware-Lösungen wie Pegasus Sicherheitsbehörden ein mächtiges Werkzeug, um schwerwiegende Verbrechen aufzuklären und Terrorismus zu bekämpfen. Andererseits birgt der nicht regulierte und intransparente Einsatz das Risiko, Grundrechte massiv zu verletzen, insbesondere das Recht auf Privatsphäre und freie Meinungsäußerung. Die jüngste Gerichtsentscheidung stellt einen Wendepunkt dar, der die Industrie zu mehr Verantwortung verpflichtet. Für Nutzer sozialer Medien und digitaler Kommunikationsdienste bedeutet dies ein Hoffnungsschimmer, dass ihre Privatsphäre künftig besser geschützt wird. Für NSO hingegen ist das Urteil ein schwerer Rückschlag, der potenzielle Kunden abschrecken könnte und die langfristige Geschäftstätigkeit des Unternehmens in Frage stellt.

Darüber hinaus trägt der Fall dazu bei, die Öffentlichkeit bewusster für die Risiken digitaler Überwachung zu sensibilisieren. Immer mehr Menschen erkennen, dass Datenschutz nicht nur eine technische Herausforderung, sondern auch eine politische und gesellschaftliche Aufgabe ist. Die Kontrolle von Spionagesoftware und der Schutz der digitalen Souveränität werden wahrscheinlich weiterhin zentrale Themen in der Cybersecurity bleiben. Es bleibt abzuwarten, wie NSO Group auf das Urteil reagieren wird und ob weitere Gerichtsverfahren gegen das Unternehmen folgen werden. Fest steht jedoch, dass dieser Präzedenzfall die Dynamik im Umgang mit digitaler Überwachung deutlich verändert hat und langfristig zur Stärkung von Nutzerrechten beitragen kann.

In einer vernetzten Welt, in der persönliche Daten einen immer höheren Wert besitzen, gewinnen Schutzmechanismen gegen Missbrauch von Spyware an Bedeutung wie nie zuvor. Die Entscheidung des US-Gerichts bietet zudem eine Blaupause für zukünftige rechtliche Maßnahmen gegen Firmen, die Überwachungstechnologien entwickeln, ohne für die Folgen verantwortlich gemacht zu werden. Damit gewinnt der Kampf für digitale Privatsphäre und Menschenrechte in der digitalen Ära an Substanz und Schlagkraft.