Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz hat in den letzten Jahren eine wahre Flut von Startups hervorgebracht, die mit innovativen Lösungen und disruptiven Ideen ganze Branchen verändern wollen. Ob es um maschinelles Lernen, Sprachverarbeitung oder automatisierte Entscheidungsfindung geht – KI ist das Zukunftsthema schlechthin. Doch trotz dieses Hypes gibt es einen düsteren Schatten über der Szene: Experten prognostizieren, dass bis zum Jahr 2026 rund 99 Prozent aller KI-Startups nicht mehr existieren werden. Die Frage ist, warum dies so sein wird und welche Faktoren zu diesem dramatischen Verfall beitragen. Das Verständnis dieser Dynamiken ist essentiell, um zu erkennen, welche Startups reelle Chancen haben, sich langfristig zu behaupten, und welche Risiken in der Branche tatsächlich lauern.

Ein Hauptfaktor für das bevorstehende Massensterben von KI-Startups ist der wachsende Wettbewerbsdruck. Da mittlerweile nahezu jedes Land und viele Branchenunternehmen verstärkt auf KI setzen, steigt die Anzahl der Akteure explosionsartig. Die Folge ist ein unübersichtliches Marktumfeld, in dem es immer schwieriger wird, mit einzigartigen und wettbewerbsfähigen Produkten und Dienstleistungen zu überzeugen. Viele Startups haben zwar ambitionierte Ideen, kämpfen aber mit der Umsetzung sowie mit der tatsächlichen Marktfähigkeit ihrer Lösungen. Insbesondere in Bereichen wie automatisierte Bild- oder Sprachanalyse gibt es bereits etablierte Unternehmen mit umfassenden Ressourcen und Erfahrung, die für junge Firmen kaum zu übertreffen sind.

Darüber hinaus spielt die Finanzierung eine entscheidende Rolle. KI-Startups benötigen oftmals erhebliche finanzielle Mittel, um komplexe Algorithmen zu entwickeln, Daten zu sammeln und robuste Modelle zu trainieren. Der Kapitalbedarf ist hoch und Investoren werden zunehmend vorsichtiger, nachdem eine Reihe von Fehlinvestitionen erfolgt sind. Die Erwartungshaltung an schnelle Erfolge und skalierbare Geschäftsmodelle führt dazu, dass viele Startups schon in frühen Phasen scheitern, da sie keine ausreichenden Einnahmen generieren und ihre Kosten nicht decken können. Dieses Problem wird durch die wirtschaftliche Volatilität und eine mögliche Kapitalverknappung in den kommenden Jahren noch verschärft.

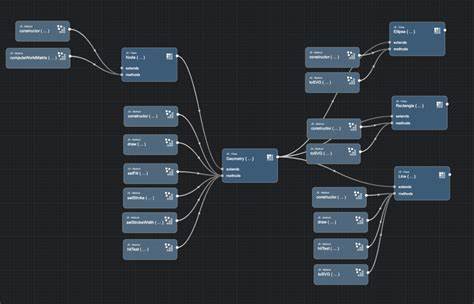

Die technologische Komplexität bildet eine weitere große Hürde. Künstliche Intelligenz ist ein äußerst anspruchsvolles Feld, das tiefgehende Expertise in den Bereichen Mathematik, Datenwissenschaft und Softwareentwicklung erfordert. Viele Startups leiden unter einem Mangel an erfahrenen Fachkräften, wodurch ein kontinuierlicher Innovationsprozess erschwert wird. Ohne hochqualifizierte Teams gestaltet sich die Entwicklung leistungsfähiger KI-Lösungen als nahezu unmöglich. Zudem führt der schnelle Wandel in der Forschung dazu, dass Modelle und Ansätze innerhalb kurzer Zeit überholt sein können – wer hier nicht Schritt hält, verliert sofort den Anschluss.

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist auch die regulatorische Unsicherheit. KI steht weltweit im Fokus von Daten- und Ethikdiskussionen, die zu immer strengeren Auflagen und Richtlinien führen. Startups müssen sicherstellen, dass ihre Produkte nicht nur technisch funktionieren, sondern auch rechtlich zulässig sind und ethische Standards erfüllen. Dies kostet Zeit und Geld und kann Innovationen behindern, wenn etwa notwendige Genehmigungen oder Zertifizierungen länger als erwartet auf sich warten lassen. Die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen, insbesondere der EU-weit geltenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), stellt eine erhebliche Herausforderung dar, vor der viele junge Unternehmen stehen.

Marktdurchdringung und Kundenakzeptanz sind weitere kritische Variablen. Auch wenn ein Startup eine fortschrittliche KI-Lösung entwickelt, heißt das nicht, dass Kunden oder Unternehmen diese automatisch übernehmen. Viele potenzielle Nutzer sind trotz aller Vorteile skeptisch gegenüber automatisierten Prozessen und befürchten Kontrollverlust oder hohe Implementierungskosten. Die Überzeugung von Kunden erfordert daher neben technischer Qualität auch ausführliche Beratung, Benutzerfreundlichkeit und oft eine Anpassung der bestehenden Geschäftsprozesse – Herausforderungen, die insbesondere unerfahrene Teams oft unterschätzen. Ohne signifikante Marktanteile werden Umsatzmodelle nicht tragfähig sein.

Ferner darf man den Zusammenhang zwischen KI-Anwendungsfall und tatsächlichem Mehrwert nicht unterschätzen. In vielen Fällen ist die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten von KI zwar beeindruckend, doch überzeugt der praktische Nutzen oft nicht in einem Maße, das eine nachhaltige Geschäftsentwicklung ermöglicht. Startups, die zu sehr auf technische Spielereien setzen, ohne konkrete Probleme adressieren zu können, geraten schnell an Grenzen. Ein klarer Fokus auf relevante Marktsegmente und eine Ausrichtung auf konkrete Anforderungen sind daher entscheidend, um langfristig erfolgreich zu sein. Psychologische und organisatorische Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle.

Gründer in der KI-Branche sind oft technikgetrieben und tendieren dazu, das Produkt über unternehmerische Aspekte zu stellen. Ohne fundierte Geschäftsstrategien, Marketingexpertise und Skalierungspläne bleiben viele Projekte Stückwerk und können sich im Markt nicht behaupten. Teamkonflikte, falsche Prioritäten oder unrealistische Erwartungen tragen zusätzlich zum Scheitern bei. Auf der anderen Seite werden sich jene Startups durchsetzen können, die frühzeitig Partnerschaften mit etablierten Unternehmen schließen, den Kundenfokus stark in den Vordergrund stellen und sich durch eine agile Unternehmensstruktur auszeichnen. Märkte wie Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen oder Produktion bieten weiterhin enormes Potenzial, wenn die KI-Lösungen datengetrieben klar messbaren Nutzen erzeugen.

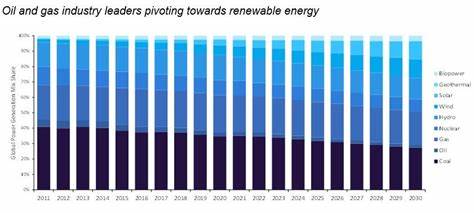

Auch die Weiterentwicklung von KI-Plattformen, die als Basis für andere Anwendungen dienen, könnten erfolgversprechend sein. Um den Wandel erfolgreich zu meistern, sind Innovationsbereitschaft, Nachhaltigkeit und ein tiefes Verständnis für regulatorische Rahmenbedingungen unabdingbar. Schließlich zeichnet sich in der KI-Startup-Landschaft ein Konsolidierungsprozess ab, in dem nur die robustesten Unternehmen überleben. Große Technologieunternehmen greifen vermehrt selbst in den Markt ein oder übernehmen kleinere aufstrebende Firmen, um ihr Portfolio zu erweitern. Dies führt zu einer Marktkonzentration, in der kleinere Spieler es zunehmend schwerer haben.