Die neolithische Revolution, bekannt als grundlegender Wandel in der menschlichen Geschichte von Jägern und Sammlern hin zu sesshaften Bauern, ist eine der bedeutendsten Transformationen, die unsere Spezies durchlaufen hat. Das südliche Levantegebiet - eine Region, die weite Teile des heutigen Israel, Jordanien und angrenzender Gebiete umfasst - gilt als eines der ersten Zentren dieser kulturellen und wirtschaftlichen Wende. Bis heute sind zahlreiche wissenschaftliche Debatten darüber im Gange, welche Faktoren diese Revolution ausgelöst haben. Neben anthropogenen Ursachen gewinnen zunehmend natürliche Umweltprozesse als Auslöser an Bedeutung. Besonders katastrophale Feuerereignisse und die damit verbundene Zerstörung von Vegetation und Bodendecken spielen eine zentrale Rolle in aktuellen Forschungsergebnissen.

Die Analyse von Sedimentkernen, Isotopie-Daten aus Höhlenablagerungen sowie klimatischen Rekonstruktionen zeichnen das Bild einer komplexen Umweltkrise im frühen Holozän, die tiefgreifende Auswirkungen auf die Lebensweise der Menschen hatte. Vor etwa 10.000 Jahren kam es im südlichen Levantegebiet während der Frühphase des Holozäns zu ungewöhnlich intensiven Feuerereignissen. Sedimentanalysen, beispielsweise aus dem Hula-See, zeigen einen drastischen Anstieg mikrofeiner Holzkohlestücke – ein eindeutiger Hinweis auf verstärktes Brennstoff-Verbrennen, das mit heftigen Bränden einherging. Diese Feuer führten zur weitflächigen Entfernung von Vegetation, wodurch der Boden exponiert und stark erodierbar wurde.

Die Folge war eine gravierende Bodendegradation, erkennbar an sinkenden ^87Sr/^86Sr-Isotopenwerten in Höhlenkalzit, die den Verlust fruchtbarer Bodenmaterie über den Karsthöhlen belegen. Ein klimatischer Zusammenhang wird durch die gleichzeitige Absenkung des Wasserspiegels im Toten Meer belegt, was auf eine deutlich trockene Phase in der Region schließt. Auch globale Ereignisse wie das 8,2-Kilojahre-Ereignis – bekannt für eine kurzzeitige globale Abkühlung und Trockenheit – fallen in diesen Zeitraum. Durch wahrscheinlich gesteigerte Blitzeinschläge in einer trockenen Vegetation kam es zu häufigen natürlichen Zündungen, wodurch besonders heftige und großflächige Brände entstanden. Diese sogenannte „Feuerregimespitze“ änderte dramatisch das Ökosystem.

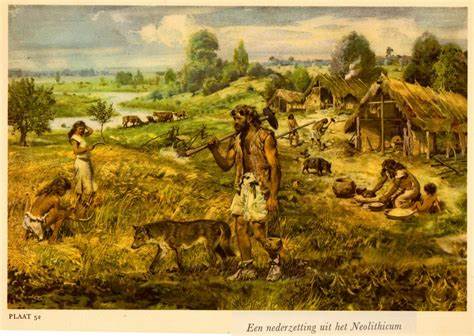

Die Vegetation wurde reduziert, vor allem Waldbestände und andere holzige Pflanzen wurden vernichtet, während sich offeneres Grasland und savannenartige Bedingungen verbreiteten. Die Bodenerosion ging einher mit der Ablösung der fruchtbaren Terra-Rossa-Schichten von den steilen Kalkstein-Hängen in der Region. Diese gelösten Böden wurden tief in Täler und Becken verlagert, wo sie sich als fruchtbare Sedimentschichten sammelten. Interessanterweise siedelten frühe neolithische Gemeinschaften bevorzugt an genau solchen Orten, da diese neu entstandenen Bodenakkumulationen bessere landwirtschaftliche Anbaubedingungen boten als die stark erodierten Berghänge. Die Datierungen von Bodenpaketen und archäologischen Stätten verdeutlichen eine enge Korrelation zwischen der Bodenumbildung infolge katastrophaler Brände und dem Aufkommen großer, dauerhafter Siedlungen mit Landwirtschaft.

Vor dem Hintergrund dieses Befundes erscheint die Neolithische Revolution nicht allein als Resultat menschlicher Innovationen oder eines schrittweisen kulturellen Fortschritts, sondern auch als Reaktion auf Umweltkatastrophen, die das alte Jäger- und Sammlersystem herausforderten. Die eingeschränkten natürlichen Ressourcen und der Verlust ehemals fruchtbarer Landschaften wirkten wie ein evolutionärer Druck, der die Menschen zu neuen Strategien zwang. Sesshaftigkeit, kontrolliertes Anbauen von Pflanzen und Domestikation von Tieren könnten als adaptive Antworten auf diese Herausforderungen entstanden sein. Hinzu kommt, dass bereits frühere interglaziale Perioden, beispielsweise die Warmzeit des Mittelpleistozäns (Marine Isotopen Stufe 5e vor etwa 125.000 Jahren), ähnliche Hochphasen von Feuerregimen und Bodenerosion aufweisen.

Diese zyklischen Naturereignisse weisen auf eine wechselseitige Verbindung zwischen orbital gesteuerten Klimaveränderungen, Feuerhäufigkeit und Landsystemdynamik hin. Die Forschung unterstützt die Ansicht, dass katastrophale Umweltveränderungen im mediterranen Raum über lange Zeiträume wesentliche Treiber ökologischer und kultureller Umbrüche gewesen sind. Gleichzeitig ist zu betonen, dass menschliche Nutzung von Feuer ebenfalls eine Rolle spielte. Schon in der Mittelpaläolithik hatten die Homininen in der Region Feuer kontrolliert eingesetzt, und in der Frühphase des Neolithikums ist der Gebrauch von kontrollierten Bränden als Werkzeug zur Landschaftspflege und Ackerflächenvorbereitung dokumentiert. Ethnografische Analogien zeigen, dass Brandrodung und wiederholte Feueranwendungen das Graswachstum förderten und Bäume zurückdrängten.

Doch die Daten aus der frühen Holocänperiode deuten darauf hin, dass die besonders extremen Feuerereignisse eher natürlichen Ursprungs waren – mit Blitzschlag als Hauptursache – und nicht durch großflächige menschliche Brandrodungen hervorgerufen wurden. Aus geowissenschaftlicher Sicht offenbaren die kombinierten Proxy-Daten (mikroskopische Kohlepartikel, Kohlenstoff- und Strontium-Isotope in Höhlensedimenten, OSL-Datierungen und Pegelstände des Toten Meeres) ein stimmiges Bild klimatischer Abruptereignisse mit massiven Auswirkungen auf die Böden. Die damit zusammenhängende ökologische Transformation hatte direkte Auswirkungen auf die menschliche Siedlungsmuster und Lebensweise. Menschen siedelten vermehrt in flachen, sedimentreichen Tälern mit verbesserten Anbaubedingungen, während die ehemals dicht bewaldeten Hügel zunehmend unbewohnbar wurden. Diese gezielte Konzentration auf landwirtschaftlich fruchtbare Böden ist ein beeindruckendes Beispiel für die Interaktion von Umwelt und kultureller Evolution.

Darüber hinaus verdeutlicht die Forschung, wie natürliche Umweltveränderungen kognitive und soziale Entwicklungen beeinflussen können. Zunehmende Umweltunsicherheit dürfte Innovationen in der Nahrungsmittelbeschaffung und soziale Organisation gefördert haben. Beharrlichkeit, Planbarkeit und die Entwicklung von Techniken wie Bewässerung, Feldbearbeitung und Vorratshaltung sind mögliche Antworten, die sich in der archäologischen Spur abbilden. Sogar die Nutzung komplexer Höhlenräume in der Umgebung steht in Verbindung zu dieser Periode gesteigerter Umweltkrisen und kultureller Anpassung. Die neuentdeckten Zusammenhänge zeigen, dass die neolithische Revolution nicht isoliert durch menschliches Eingreifen erklärt werden kann.

Vielmehr war sie eingebettet in eine Phase schwerwiegender klimatischer und ökologischer Veränderungen, in der Naturkatastrophen wie katastrophale Waldbrände und Bodenerosion die Ressourcenlandschaft völlig umgestalteten und den Menschen neue Wege der Subsistenz und Lebensgestaltung auferlegten. Diese Erkenntnisse tragen erheblich zum besseren Verständnis der komplexen Dynamik zwischen Umwelt und Gesellschaft in frühen Epochen bei. Zukunftige Forschungen werden sich verstärkt damit beschäftigen, wie derartige Umweltkatastrophen menschliche Innovationen angetrieben haben und in welchem Maße sie die globale Ausbreitung des Ackerbaus beeinflussten. Die multidisziplinäre Verknüpfung von Geologie, Paläoklimatologie, Archäologie und Anthropologie verspricht vertiefte Einblicke in die komplexen Wechselwirkungen von Klima, Landschaft und menschlicher Kulturentwicklung im Übergang von der Wildbeuter- zur Agrargesellschaft.