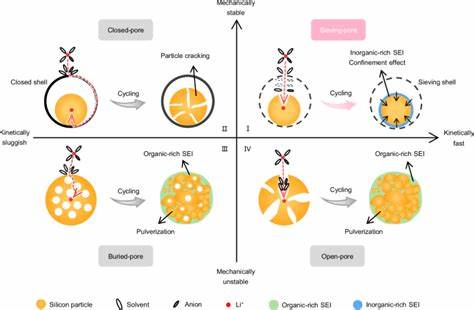

Die rasante Entwicklung der Elektromobilität und der mobilen Elektronik verlangt nach leistungsfähigeren und langlebigeren Energiespeichern. Lithium-Ionen-Batterien (LIBs) sind dabei die bevorzugte Technologie, doch die steigenden Anforderungen an Energiedichte, Ladegeschwindigkeit und Lebensdauer stellen herkömmliche Materialien vor Herausforderungen. Silizium als Anodenmaterial gilt als ein vielversprechender Kandidat, da es theoretisch eine etwa zehnmal höhere Speicherkapazität als herkömmliches Graphit besitzt. Dennoch verhindern massive Volumenänderungen von über 300 Prozent bei der Lithiation die großflächige Anwendung und führen zu mechanischen Zersetzungen sowie instabilen Grenzflächen. Ein neues Designkonzept, bekannt als Sieving-Poren-Struktur, gibt nun entscheidende Impulse zur Überwindung dieser Hürden, indem es eine stabile und schnell ablaufende Legierungschemie von Silizium-Negativelektroden ermöglicht.

Diese innovative Struktur in Kohlenstoffträgern kombiniert fein justierte Poren, welche sowohl mechanisch ausreichend Platz für die Volumenänderung bieten als auch eine gezielte Ionenselektion und -transport fördern. So können Lithium-Ionen durch einen sub-nanometrischen Poren-Eingang – der nur teilweise solvatisierte Ionen passieren lässt – schnell und effizient in die inneren Poren gelangen, während große Lösungsmittelmoleküle ausgesiebt werden. Das Ergebnis ist eine feste und anorganisch reiche feste Elektrolyt-Interphase (SEI), die sich innerhalb der Poren ausbildet und nicht nur die Silizium-Nanopartikel mechanisch stabilisiert, sondern auch den unerwünschten Phasenübergang hin zu kristallinem Li15Si4 unterbindet. Die Unterdrückung dieser Phase ist entscheidend, denn sie führt zu starken Spannungen und erhöhtem Materialabbau. Durch die geschickte Kombination von Porengröße und SEI-Zusammensetzung wirkt ein Stress-Spannungs-Kopplungseffekt, welcher die Silizium-Elektroden signifikant langlebiger macht und gleichzeitig schnelle Ladezyklen erlaubt.

Herstellungstechnisch erfolgt die Synthese der Sieving-Poren-Struktur über einen zweistufigen chemischen Gasphasenabscheidungsprozess (CVD). Zunächst wird Silizium in amorpher Form in die Mikroporen eines karbonisierten Gerüsts eingebracht. Danach sorgt eine vorsichtige Kohlenstoffabscheidung für das Verengen des Porenzugangs auf eine Größenskala von 0,35 bis 0,5 Nanometern, sodass ein effektiv selektierender „Sieb“-Eingang entsteht. Die restlichen Hohlräume innerhalb der Poren bleiben erhalten und können die nötige Volumenpufferung beim Lithiation/Delithiation-Prozess übernehmen. Das Resultat sind kompakte Partikel mit hohem Siliziumgehalt (rund 49 Gewichtsprozent) und einer Tapdichte, die deutlich höher liegt als bei offenen Porenstrukturen, was die Energie- und Volumeneffizienz der Elektrode begünstigt.

Analytisch bestätigen unter anderem Transmissionselektronenmikroskopie (TEM), Rasterelektronenmikroskopie (SEM) und Kleinwinkel-Röntgenstreuung (SAXS) die gleichmäßige Verteilung des amorphen Siliziums innerhalb der Kohlenstoffgerüste und die präzise Abstimmung des Porendurchmessers an den Zugängen. Adsorptionsmessungen mit Stickstoff und Kohlendioxid verdeutlichen, dass die Porenöffnungen fein genug abgedichtet sind, um große Lösungsmittelmoleküle zurückzuhalten, aber trotzdem den Schnelltransport von Lithium-Ionen ermöglichen. Ein wesentlicher Vorteil der Sieving-Poren-Struktur ist die begünstigte Bildung einer anorganisch reichen SEI, weniger organische Nebenprodukte und folglich eine deutlich verbesserte Initial-Coulomb-Effizienz von bis zu 93,6 Prozent. Dieser Wert übertrifft die der klassischen offenen Poren-Designs maßgeblich, wo die größere Oberfläche zu intensiveren Sekundärreaktionen mit Elektrolyten führt. Die anorganischen Komponenten, wie Lithiumfluorid (LiF), verhelfen der SEI zu mechanischer Robustheit und ionischer Leitfähigkeit – wesentliche Faktoren für einen langfristig stabilen Ionenfluss.

In elektromechanischer Hinsicht verhindert die mechanische Einkapselung von Silizium durch die schwereren SEI-Schichten und die kohlenstoffbasierten Stützgerüste das Zerbrechen der Siliziumpartikel trotz der starken Volumenänderungen. Die sogenannte Stress-Volt-Kupplung sorgt dafür, dass die energetisch ungünstige Bildung der kristallinen Li15Si4-Phase vermieden wird, was die zyklische Stabilität nachhaltig verbessert. Infolgedessen zeigen die Sieving-Poren-Silizium-Elektroden eine bemerkenswerte Kapazitätserhaltung von über 97 Prozent nach mehr als 200 Ladezyklen und eine minimale Kapazitätsabnahme von 0,015 Prozent pro Zyklus. Darüber hinaus ermöglichen die verbesserten Kinetiken eine hohe Schnellladefähigkeit mit anhaltender Kapazität auch bei hohen Strömen bis 6 A g−1. Praktische Zelltests in Form von Pouch-Zellen mit einem Mischanoden-Konzept (Silizium/Kohlenstoff) demonstrierten eine Zyklenlebensdauer von über 1700 Zyklen bei 2 A Ladestrom sowie eine Ladezeit von nur zehn Minuten bei guter Kapazitätserhaltung von 80 Prozent.

Die Vorteile des Sieving-Poren-Designs liegen nicht nur in der Leistungsfähigkeit, sondern auch in der Herstellbarkeit. Die eingesetzten Methoden sind skalierbar, wobei bis zu 20 Kilogramm Material pro Charge produziert wurden, was für industrielle Anwendungen aussichtsreich ist. Die Abstimmung des Porensystems auf die molekulare Größe von Lösungsmitteln und Ionen erlaubt eine präzise Kontrolle über die Grenzflächenchemie und die daraus resultierende Elektrodeigenschaft. Im Vergleich zu bisherigen Ansätzen, die oft einen Kompromiss zwischen mechanischer Stabilität und schnellen Kinetiken darstellen mussten, setzt das Sieving-Poren-Konzept neue Maßstäbe. Offene Poren liefern Geschwindigkeit, aber auf Kosten der Stabilität, während geschlossene oder vergrabene Poren mechanisch stabil sind, jedoch den Ionentransport verlangsamen.