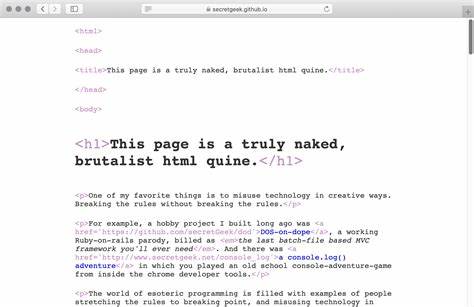

Im digitalen Zeitalter, in dem visuelle Komplexität und raffinierte Effekte oft den Ton im Webdesign angeben, mag ein Projekt wie der nackte, brutalistische HTML-Quine auf den ersten Blick wie ein Widerspruch wirken. Doch genau in dieser puristischen Herangehensweise offenbart sich eine faszinierende Welt, die Funktionalität, Ästhetik und kreative Programmierung auf einzigartige Weise verbindet. Das Konzept eines Quines – ein Programm, das seinen eigenen Quellcode reproduziert und ausgibt – nimmt in der Geschichte der Softwareentwicklung eine besondere Stellung ein. Mit dem nackten, brutalistischen HTML-Quine wurde diese Idee auf die Sprache des Webs übertragen und in einem Design umgesetzt, das radikal offen und sichtbar alle Ebenen der Sprache entblößt und dem Betrachter buchstäblich den Code zeigt, aus dem die Seite besteht. Brutalismus im Webdesign trat als Gegenentwurf zu allzu verspielten oder verschleierten Designs auf.

Inspiriert von der Architekturströmung, bei der der Baumaterialien und Bauweise offen gezeigt werden, manifestiert sich der digitale Brutalismus in der Sprache und Präsentation: Klare Strukturen, sichtbare Elemente und eine bewusste Abkehr von Kitsch und überflüssiger Dekoration. Im Fall des nackten HTML-Quine geht der Designer noch einen Schritt weiter, indem er nicht nur die Funktionalität offenlegt, sondern auch den Quellcode der Seite selbst in reinster Form sichtbar macht. Die technische Umsetzung dieses Konzepts basiert auf einer besonderen und zum Teil unkonventionellen Nutzung von HTML und CSS. Hier werden nicht nur alle Elemente, die üblicherweise im Browser ausgeblendet sind, sichtbar gemacht, sondern sie werden zudem stilistisch so gestaltet, dass sie dem Betrachter in ihrer puren Form präsent sind – inklusive Elemente wie <title>, <style> und <script>, die normalerweise keinen sichtbaren Raum einnehmen. Möglich wird diese Sichtbarmachung durch eine einfache aber geniale CSS-Anweisung, die alle HTML-Elemente wie Block-Elemente behandelt und sie somit sichtbar platziert.

Ursprünglich ist diese Regel überraschend simpel: ein globaler Sternchen-Selektor mit dem Wert display:block erzeugt die Grundlage für die Sichtbarkeit aller Elemente. Dennoch bringt diese Maßnahme eine Herausforderung mit sich, da manche Elemente ihrer Natur nach Inline sind, wie zum Beispiel Links oder Emphasis-Tags. Auch hier wurde elegant nachjustiert, indem diese Elemente via CSS ihre typische Inline-Darstellung zurückerhalten konnten. Um den Quellcode einer Webseite live und lesbar anzuzeigen, ist das Aufzeigen der HTML-Tags selbst essenziell. Standardmäßig zeigt ein Browser zwar den Code, aber nicht als sichtbares Element auf der Seite.

Dieses Problem wird in diesem Projekt über die sogenannten Pseudoelemente ::before und ::after gelöst. Ich sprach hier von einer Vielzahl an Style-Regeln, mit denen jedem sechs- oder wenig hunderten HTML-Tags in der Seite jeweils vorangestellte und nachgestellte Tags wie <p> und </p> sichtbar gemacht werden. Diese Sichtbarkeit ist dabei nicht nur formal, sondern ästhetisch fein abgestimmt. Die Pseudoelemente erhalten eine dezente, transparente violette Farbe und ein leichtes Schriftgewicht, sodass die originale Seite und ihr Quellcode harmonisch verschmelzen. Die Erzeugung dieser umfangreichen Stilregeln erfolgte mithilfe von Code-Generatoren, da es keine CSS-Funktion gibt, die automatisch den Namen des jeweiligen Elements auslesen könnte.

So werden die Tags beispielsweise für html, head, title, body, h1, h2, p, pre, code, a, aside, blockquote und weitere präzise deklariert. Was diesem Projekt zusätzlich besondere Aufmerksamkeit schenkt, ist der Umgang mit Attributen, etwa bei anklickbaren Links mit href-Angaben. Die Werte der Attribute werden mittels der CSS-Funktion attr() sichtbar gemacht und präzise formatiert, sodass die komplette Struktur des Elements nachvollziehbar ist. Bei der Gestaltung des Quine wurde bewusst auf eine monochrome, monospace-ähnliche Schrift gesetzt, um den Eindruck einer Quellcode-Ansicht zu verstärken. Gleichzeitige legte der Autor Wert darauf, dass trotz der äußersten Offenheit des Codes, die Lesbarkeit nicht verloren geht.

Verbesserte Lesbarkeit in Form von Margen, Padding, Zeilenumbrüchen und einer Begrenzung der maximalen Breite des Textblocks tragen dazu bei, dass nicht nur Technikbegeisterte, sondern auch interessierte Laien einen einfachen Zugang finden. Ein weiteres bemerkenswertes Detail ist die Hervorhebung der versteckten Besonderheiten im HTML. So wird etwa das style-Element mithilfe eines Escape-Zeichens angezeigt, das verhindert, dass es als tatsächlich angewendeter Stil interpretiert wird. Dies ist ein geschickter Kniff, der die Grenzen der Browser-Parsing-Engines testet und zeigt, wie kreativ Webentwickler deren Funktionsweise für künstlerische Zwecke ausnutzen können. Die Ideologie hinter dem nackten, brutalistischen HTML-Quine ist tief verwurzelt in der Philosophie „Was du siehst, ist was du bekommst“.

Keine Abstraktion, kein Verschleiern, sondern absolute Transparenz und Authentizität. Dies lässt sich in der Gleichzeitigkeit von brutalistischer Ästhetik und Quine-Logik sehen: Die Seite gibt sich selbst aus und zeigt dabei alle Ebenen. Der Designer verweist dabei auf den Wert der nackten Objekte, ein Konzept aus der Softwareentwicklung, wo die Benutzeroberfläche nicht anonyme Daten zeigt, sondern direkt die zugrundeliegenden Domänenobjekte visualisiert – analog dazu sind hier alle Elemente und deren Quellcode direkt, ungeschützt und unverfälscht dargestellt. In einem Zeitalter, in dem Benutzerfreundlichkeit oft mit atmosphärischen Animationen, interaktiven Elementen und hochkomplexen Frameworks gleichgesetzt wird, wirkt der brutale HTML-Quine wie eine bewusste Rückbesinnung auf die Grundlagen der Webtechnologie. Dabei wird aber nicht etwa das Reduced-to-the-Maximum als Rückschritt gesehen, sondern als sinnvolle, kreative Herausforderung und Ausdrucksform.

Der Autor des Projekts verweist auch auf Parallelen zu anderen Spielwiesen kreativen Technologieeinsatzes. Die Welt der esoterischen Programmierung ist gefüllt mit solchen Meta-Konzepten, die Regeln ausreizen, Grenzen verschieben und zugleich einen ästhetischen und intellektuellen Reiz bieten. Beispiele aus der Vergangenheit, wie ein Batch-Datei-basiertes MVC-Framework oder Konsolenspiele im Chrome-Entwicklertools-Konsolenfenster, finden eine Art geistigen Umgang im Brutalist-Quine wieder. Diese kreative Haltung ist Impulsgeber für Entwickler, Künstler und Informatikbegeisterte gleichermaßen und animiert zur Neuinterpretation klassischer Technologien. Die Umsetzung ist dabei auch eine Hommage an das alte Web, an eine Zeit, in der Code als Kunst gesehen wurde, die Komplexität zunächst in ihren Grundstrukturen erforscht wurde und nicht primär durch starke Automatisierung verdeckt.

Gleichzeitig erinnert der Quine an klassische Werke der Programmierkunst und an die dringend notwendige Akzeptanz von Regelbruch innerhalb der strukturierten Systeme als Quelle neuartiger Ideen. Schließlich zeigt der nackte, brutalistische HTML-Quine, wie selbst das vermeintlich einfache und altbekannte Medium HTML zum Ausgangspunkt eines innovativen Kunstwerkes werden kann. Die intelligente Kombination von technischen Mitteln, ästhetischem Anspruch und philosophischem Konzept öffnet einen einzigartigen Blickwinkel und erweitert das Verständnis von Webseiten jenseits der reinen Informationsvermittlung. Die Offenlegung aller Bestandteile auf der Seite schafft auch ein größeres Bewusstsein für das Zusammenspiel zwischen Browser-Rendering-Engines, CSS-Regeln und HTML-Elementen und vermittelt Inspiration, die eigenen Grenzen der Webentwicklung zu hinterfragen und kreativ neu zu definieren. Ein solches Projekt lädt sowohl die technikbegeisterte Gemeinschaft als auch Designexperten, Quellcode-Liebhaber und Künstler ein, das Medium Web als ein lebendiges, atmendes Werk zu begreifen.

Und in einer digitalen Welt, in der Transparenz und Datenschutz immer wichtiger werden, kann ein solcher Quine auch sinnbildlich für Offenheit und Ehrlichkeit stehen – Werte, die sich zunehmend im Zentrum zukunftsfähiger Webentwicklung befinden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der nackte, brutalistische HTML-Quine nicht nur ein technisches Experiment, sondern auch eine ästhetische und philosophische Herausforderung darstellt. Er öffnet den Blick für die Schönheit und Funktionalität hinter jeder Zeile Code. Mit seiner radikalen Offenheit, seiner kompromisslosen Sichtbarkeit und der spielerischen Umgehung von konventionellen Barrieren ist er ein Beispiel dafür, wie Technologie zu einem Ausdrucksmedium wird, das sowohl informativ als auch künstlerisch wertvoll ist.