Die Diskussion über Baumols Kostenkrankheit und ihr Einfluss auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum ist seit Jahrzehnten ein zentrales Thema in der Wirtschaftstheorie. Insbesondere angesichts des rasanten Fortschritts in der Künstlichen Intelligenz (KI) gewinnt diese Thematik erneut an Brisanz. Die Herausforderung besteht darin, die paradoxe Situation zu verstehen, in der trotz enormer Produktivitätsfortschritte in einigen Bereichen das aggregierte Wirtschaftswachstum scheinbar stagniert. Zugleich stellt sich die Frage, wie KI selbst diese Dynamik verändern oder verstärken könnte – und was das für den Lebensstandard und die Struktur der Wirtschaft bedeutet. Baumols Kostenkrankheit beschreibt ein Phänomen, bei dem in einigen Wirtschaftssektoren die Produktivität nur langsam oder gar nicht wächst – beispielsweise in Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheitsversorgung oder Kultur.

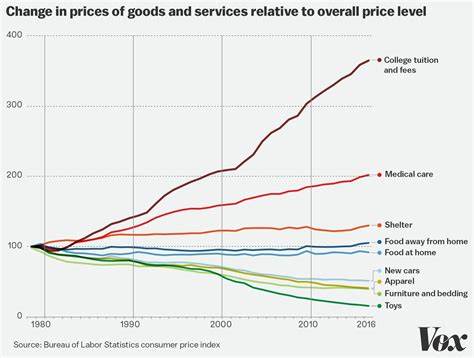

Im Gegensatz dazu erleben stark technologische Branchen und produzierende Gewerbe enorme Zuwächse in der Produktivität. Weil die Produktionskosten in den stagnierenden Sektoren kaum sinken, während die Produktivität in anderen Bereichen steigt, müssen immer mehr Arbeitsressourcen in die kostenintensiven, wenig produktiven Bereiche umverteilt werden. Diese Verschiebung wirkt aus Sicht der Volkswirtschaft wie ein Bremseffekt auf das Aggregate Wachstum. Die traditionelle Interpretation beleuchtet die Problematik so, dass der Anteil der Gesamtwirtschaft, der produktivitätsschwach ist, mit der Zeit wächst und somit das Wirtschaftswachstum insgesamt gedämpft wird. Doch diese These greift zu kurz, wenn man sich die Rolle der Künstlichen Intelligenz und deren Einfluss auf Produktivitätsänderungen anschaut.

KI hat das Potenzial, mehrere Sektoren gleichzeitig signifikant zu transformieren – das kann das Produktivitätsbild grundlegend verändern. Ein zentraler Irrtum bei der Anwendung der Kostenkrankheit auf die heutige wirtschaftliche Entwicklung ist die Annahme, dass die Arbeitskräfte zwangsläufig in die produktivitätsarmen Sektoren abwandern müssen und somit das Geschwindigkeitsdämpfungseffekt unvermeidlich wird. Moderne Ökonomieforschung zeigt, dass Produktivitätsfortschritte in technologiegetriebenen Bereichen zu einer enormen Verknappung von preiswerten und qualitativ hochwertigen Gütern und Dienstleistungen führen können. Diese Veränderung führt dazu, dass der Anteil am Gesamtwert dieser Produkte zwar schrumpft – denn jeder kann sich diese nunmehr in großen Mengen leisten –, gleichzeitig aber der gesellschaftliche Wohlstand und die Lebensqualität enorm steigen. Das bedeutet, dass ein vermeintliches Nullwachstum in aggregierten Wirtschaftsdaten keineswegs ein Ausdruck von Stagnation oder Verschlechterung des Lebensstandards sein muss.

Das Beispiel des Beleuchtungssektors dient hier als anschauliches Analogon: Mit der Erfindung der Glühbirne und später der LED-Technologie verbesserte sich die Beleuchtungstechnologie so stark, dass manche Ökonomen dies als einen Bereich mit exponentiellem Produktivitätswachstum bezeichnen. Dennoch spielten diese Fortschritte nur eine untergeordnete Rolle im nominalen Wert des Bruttoinlandsprodukts. Das Leben war dadurch qualitativ besser, die reine Wirtschaftszahl zeigte jedoch nur geringe Steigerungen. Genau diese Diskrepanz muss in der heutigen Debatte berücksichtigt werden, wenn KI in das Bild der Baumolschen Wirtschaftskrankheit eingeordnet wird. AI-Produktivitätsfortschritte könnten viele Branchen transformieren, selbst die bislang als festgefahren geltenden Dienstleistungen, mit Massen an intelligenten, automatisierten Lösungen.

Zudem wird hinterfragt, wie flexibel Konsumenten auf neuartige Produkte und Dienstleistungen reagieren, die traditionelle Angebote substituieren oder ergänzen. Substituierbarkeit ist ein Schlüsselfaktor, der die Starrheit der Kostenkrankheit aufweichen kann. Die Vorstellung, dass Menschen zwingend ihre Bedürfnisse in denselben Sektoren wie heute befriedigen, wird zunehmend als zu restriktiv eingestuft. Innovation führt nicht nur zu Effizienzsteigerungen, sondern verändert auch Nachfrage- und Konsumstrukturen grundlegend. Die Produktivität einer Branche ist daher nicht isoliert von der des gesamten Wirtschaftssystems zu betrachten, sondern in einem dynamischen Wechselspiel, das sich mit der Einführung neuer Technologien wie der KI ständig neu justiert.

Eine bemerkenswerte Beobachtung ist, dass ursprüngliche Beispiele von Baumols Kostenkrankheit, etwa die Live-Musik (wie Streichquartett-Konzerte), im Zuge technischer Veränderungen und Medieninnovation längst teils durch Substitute ersetzt werden konnten. Das steht symbolisch für das Potenzial, das in der heutigen Zeit steckt: Auch vermeintlich unersetzliche, menschlich geprägte Leistungen könnten durch technologische Innovationen zumindest teilweise ergänzt oder substituiert werden. Je höher die Elastizität der Substituierbarkeit zwischen den Gütern und Dienstleistungen, desto geringer der Effekt der Kostenkrankheit auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum. Dennoch gibt es Grenzen. Manche Tätigkeiten erfordern Authentizität und menschliche Berührung, die nicht oder nur eingeschränkt durch KI ersetzt werden können.

Die Ausprägung dieser authentischen Nachfrage wird entscheidend dafür sein, in welchem Umfang sich die Kostenkrankheit auch weiterhin in bestimmten Sektoren manifestiert. Gleichzeitig bieten technologischer Fortschritt und innovative Geschäftsmodelle neue Möglichkeiten, auch das Angebot in diesen Bereichen effizienter oder zugänglicher zu gestalten. Neben der Wirkung auf die Produktivität und Nachfrage spielt die Übergangsdynamik eine wichtige Rolle. Der Wandel der Wirtschaftsstruktur und die damit verbundene Umschichtung von Arbeitskräften und Kapital könnten erhebliche Herausforderungen mit sich bringen. Arbeitsmarktfriktionen, notwendige Qualifikationsänderungen der Arbeitskräfte sowie Investitionsbedarfe stellen wesentliche Brennpunkte dar, die die Geschwindigkeit und Effektivität dieses Wandels begrenzen können.

Hier gilt es, politische und gesellschaftliche Gestaltungsinstrumente einzusetzen, um Reibungsverluste zu minimieren und Chancen bestmöglich zu nutzen. Darüber hinaus beeinflussen Verteilungswirkungen und die sich daraus ergebenden sozialen Spannungen die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz der Veränderungen. Selbst wenn die Gesamtwirtschaft wächst und der Wohlstand steigt, profitieren nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen. Ungleichheiten können sich durch technische Disruptionen verschärfen, was wiederum politische Reaktionen provozieren kann. In der Analyse darf zudem nicht übersehen werden, dass der Kapitalanteil in der Produktion durch die Verbreitung von KI und Automatisierung weiter steigen könnte, was die Bedeutung von Arbeit verändert.

Die Substitution von menschlicher Arbeit durch Maschinen und Algorithmen führt dazu, dass die Rolle des Humankapitals an Bedeutung verliert, während technologisches Kapital weiter an Gewicht gewinnt. Diese Verschiebung hat weitreichende Konsequenzen für Lohnstrukturen, Leistungslogik und soziales Sicherungssysteme. Schließlich ist es auch wichtig, die methodischen Herausforderungen bei der Erfassung von Wirtschaftswachstum zu berücksichtigen. Konventionelle Messgrößen wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erfassen nicht vollständig die Verbesserungen der Lebensqualität, insbesondere wenn diese von qualitativen Veränderungen, neuen Produkten oder deutlich günstigeren Preisen begleitet werden. Vor allem bei starken technologischen Umwälzungen wie denen, die durch KI möglich sind, sollten alternative Wohlstandsindikatoren und qualitative Maße in den Mittelpunkt rücken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Baumols Kostenkrankheit trotz ihrer theoretischen Tragweite nicht als unvermeidbare Beschränkung für das Wirtschaftswachstum durch KI interpretiert werden sollte. Vielmehr lenkt sie den Blick auf wichtige Mechanismen und Spannungsfelder innerhalb der Wirtschaft. Die rasanten Produktivitätssteigerungen in Bereichen, welche von Künstlicher Intelligenz profitieren, können trotz einer Verlangsamung des aggregierten Wachstums zu einem enormen Anstieg des gesellschaftlichen Wohlstands und einer tiefgreifenden Transformation des Wirtschaftssystems führen. Der Fokus sollte deshalb weniger auf reinen Wachstumszahlen liegen, sondern vielmehr darauf, wie sich Produktivität, Nachfrage, Arbeitsmarkt, technologische Substitution und gesellschaftliche Strukturen durch KI-Technologien verändern. Die Herausforderungen liegen in der passenden politischen und wirtschaftlichen Gestaltung, um die Potenziale für Wohlstand zu nutzen und dabei soziale Spannungen abzubauen.

In einer Welt, die zunehmend von intelligenten Maschinen durchdrungen ist, muss das Verständnis von Wirtschaftswachstum, Produktivität und Wohlstand neu gedacht und angepasst werden. Baumols Kostenkrankheit bietet wertvolle Einsichten, darf aber nicht zu einem Hindernis für die Sicht auf eine mögliche, Zukunft mit radikalem technologischem Fortschritt und verbessertem Lebensstandard werden.