Mathematik gilt oft als das Fundament sicherer und unverrückbarer Wahrheiten. Die Welt der Zahlen und Formen vermittelt Stabilität und Ordnung, in der bewiesene Theoreme wie Eckpfeiler gelten, auf die sich Wissenschaftler und Ingenieure seit Jahrhunderten verlassen. Doch die Geschichte der Mathematik ist nicht nur eine Abfolge von unumstößlichen Erkenntnissen, sondern auch eine Geschichte von Unsicherheiten, Widerständen und der überraschenden Begegnung mit sogenannten „Monstern“. Diese „Monster“ sind keine fabelhaften Kreaturen, sondern theoretische Konstrukte und Gegenbeispiele, die grundlegende Annahmen und jahrtausendealte Überzeugungen in Frage stellten. Besonders im 19.

Jahrhundert begann eine Revolution, die zeigte, dass die Mathematik mit komplexen und oft kontraintuitiven Konzepten zu kämpfen hatte, die unser Verständnis der Welt grundlegend veränderten. Im Kern dieser Entwicklung steht das Auseinanderbrechen der bis dahin als selbstverständlich geltenden geometrischen Intuition, die über Jahrhunderte hinweg eng mit der realen Natur verknüpft war. Europäische Mathematiker hatten seit der Antike ihre Konzepte stark an der beobachtbaren Welt orientiert. Die Vorstellung, dass ein Teil niemals größer als das Ganze sein könne, dass Bewegungen stets glatt und stetig ablaufen, und dass geometrische Formen festen und klaren Regeln folgen, prägte das mathematische Denken. Doch als Wissenschaftler begannen, sich mit extremen Fällen, etwa Unendlichkeiten und abstrakten Dimensionen, auseinanderzusetzen, zeigte sich, dass diese Annahmen weder allumfassend noch universell gültig waren.

Speziell in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sorgten sogenannte „Monsterbeispiele“ für Aufsehen. Solche mathematischen Objekte widersprachen scheinbar offensichtlichen Wahrheiten. Ein Teil konnte dieselbe Größe wie das Ganze besitzen, und es gab Funktionen, deren Bewegungs- oder Änderungsverhalten so ungewöhnlich war, dass sie nirgendwo glatt oder differenzierbar waren – „nowhere differentiable functions“. Diese Entdeckungen waren für damalige Mathematiker ebenso verstörend wie herausfordernd, denn sie brachten das Fundament infrage, auf dem das gesamte Fach stand.

Einige führende Experten lehnten die neuen Ideen zunächst ab und betrachteten sie als eine Bedrohung für die Klarheit und Sicherheit, die Mathematik zu bieten versprach. Sie nannten diese Theorien „Monsters“ und sahen sie als eine Art mathematische Anomalie, die nach Möglichkeit vermieden oder ignoriert werden sollte. Doch die Wissenschaft lässt sich nicht dauerhaft von unbequemen Wahrheiten abschotten: Mit der Zeit wurden diese einst gefürchteten „Monster“ integraler Bestandteil moderner mathematischer Forschung. Sie halfen, komplexe Phänomene in der Physik, etwa in der Astrophysik, zu beschreiben, die mit konventionellen Regeln nicht erklärbar gewesen wären. Auch die Wahrscheinlichkeitstheorie profitierte von der Anerkennung dieser neuen Konzepte, denn sie benötigte ein Verständnis von endlosen, unvorhersehbaren Veränderungen.

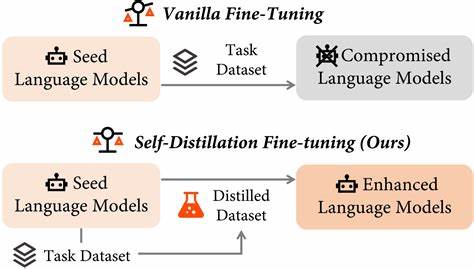

Während die europäische Mathematik lange Zeit von realweltlichen Bildern geprägt war, zeichneten sich andere Kulturen durch andere Herangehensweisen aus. Besonders China ist hervorzuheben, wo abstrakte mathematische Ideen wie negative Zahlen schon früh anerkannt und genutzt wurden, da sie im Alltag, beispielsweise bei finanziellen Problemen und Schulden, eine praktische Rolle spielten. Die chinesische Herangehensweise zeigt, dass Intuition und mathematische Wahrheit kulturell geprägt sein können und dass unterschiedliche Wege zum Verständnis und zur Anwendung mathematischer Prinzipien führen. Diese Einsichten öffnen einen faszinierenden Blick auf die Vielfalt menschlichen Denkens und verdeutlichen, dass Mathematik nicht nur eine reine Wissenschaft, sondern auch kulturelle Praxis ist, die sich in einem ständigen Wandel befindet. In den letzten Jahrzehnten zeigte sich auch in der Computerwissenschaft und im Bereich der Künstlichen Intelligenz, wie wichtig es ist, die Schwächen und Grenzen scheinbar perfekter Systeme zu verstehen.

Trotz beeindruckender Leistungen, etwa beim Beherrschen komplexer Spiele wie Go, sind KI-Systeme bis heute anfällig für Fehler, die manchmal sogar für Menschen augenscheinlich sind. Forschungen mit sogenannten adversarialen Algorithmen, die darauf ausgelegt sind, Schwachstellen aufzudecken, illustrieren diese Problematik. Solche Algorithmen konnten „dumme“ Strategien finden, die selbst hochentwickelte KI-Systeme an den Rand einer Niederlage bringen, ohne dass diese ihre Fehlentscheidungen erkannten. Das Vertrauen in die Allmacht der Künstlichen Intelligenz wird somit relativiert. Es zeigt sich, dass Intelligenz allein nicht automatisch Sicherheit vor Fehlern garantiert, sondern dass Komplexität und Überraschungen auch hier eine ständige Herausforderung darstellen.

Das Aufbrechen tradierter Wahrheiten, sei es in der Mathematik oder in der Technologie, wirft auch aktuelle gesellschaftliche Fragen auf, vor allem in Bezug auf die Verbreitung von Informationen und die Vertrauenskrise in der heutigen Medienlandschaft. Während Fake News und Desinformation weit verbreitet sind und Anlass zur Sorge geben, warnt der Mathematiker und Wissenschaftler Adam Kucharski davor, dass übermäßiger Zweifel an jeglichen Informationen ebenfalls problematisch ist. Wenn Menschen beginnen, grundsätzlich nichts mehr zu glauben und jegliches Wissen infrage stellen, führt das zu einem Verlust von Vertrauen in Experten, Wissenschaft und Institutionen. Dieses Extrem, alles zu bezweifeln, ist ebenso gefährlich wie unkritisches Glauben. Die Balance zwischen gesundem Skeptizismus und notwendigem Vertrauen ist entscheidend, um eine informierte Gesellschaft zu erhalten.

Die Komplexität moderner Wissenschaften und die Spezialisierung der Fachrichtungen führen dazu, dass Laien und selbst Experten immer stärker auf das Vertrauen in andere spezialisiert sind. Niemand kann heute alle Details eines wissenschaftlichen Gebietes vollständig überblicken. Deshalb wird Vertrauen zum zentralen Element. Nur wenn Institutionen verlässlich sind und Experten ihre Arbeit transparent kommunizieren, können wir fundiertes Wissen bewahren und Fortschritte erzielen. Die Geschichte der sogenannten „mathematischen Monster“ lehrt uns, dass auch scheinbar unumstößliche Wahrheiten nicht immun gegen Herausforderungen sind.

Sie erinnert daran, dass Wissenschaft ein dynamischer Prozess ist, der immer wieder bereit sein muss, sich selbst zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Diese Offenheit und Bereitschaft, das Unbekannte anzunehmen, statt vor ihm zurückzuschrecken, machen Wissenschaft lebendig und sichern ihren kontinuierlichen Fortschritt. Die Begegnung mit den „Monstern“ der Mathematik ist damit nicht nur eine Episode in der Geschichte der Zahlen, sondern ein Symbol für die Fähigkeit des menschlichen Denkens, sich selbst zu erneuern und Grenzen zu überwinden. In einer Zeit, in der Mathematik, Wissenschaft und Technologie unser Leben tiefgreifend bestimmen, ist es wichtiger denn je, diese Lektion ernst zu nehmen und mit einer ausgewogenen Haltung aus Zweifel und Vertrauen auf die Zukunft zu blicken.