Die effiziente Verwaltung von Speicher ist eine der größten Herausforderungen in der Softwareentwicklung, insbesondere bei Programmiersprachen wie Java, die auf Garbage Collection (GC) basieren. Der Just-in-Time (JIT) Compiler von Java, speziell der C2 Compiler, spielt dabei eine zentrale Rolle, um Anwendungen performant und ressourcenschonend auszuführen. Eine wichtige Komponente innerhalb dieses Systems sind Garbage Collection Barriers – spezielle Mechanismen, die den Speicherzugriff überwachen und für die korrekte Funktion der GC sorgen. Die Frage, wann und wie diese Barriers vom JIT-Compiler erweitert oder implementiert werden sollten, ist entscheidend für eine optimale Balance zwischen Performance, Kompilierzeit und Wartbarkeit. Garbage Collection Barriers stellen zusätzliche Anweisungen dar, die eine Interaktion zwischen laufendem Programm und Garbage Collector ermöglichen.

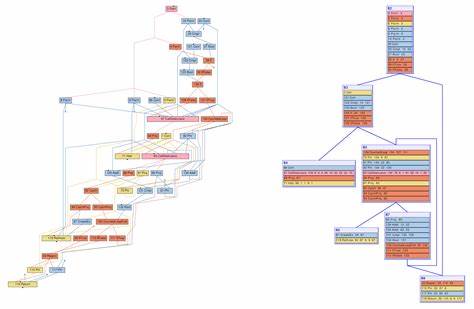

Sie informieren den Garbage Collector über Lese- und Schreibzugriffe im Speicher, etwa darüber, welcher Wert vor und nach einer Veränderung an einer Speicherstelle steht. Im JVM-Standard wird insbesondere beim G1 Garbage Collector ein sogenannter Write Barrier benötigt, der die Übersicht über Speicherzuweisungen bewahrt. Eine frühzeitige Barriererweiterung, im Fachjargon auch „early barrier expansion“ genannt, bedeutet, dass diese Barriers schon in einer frühen Phase des Kompilierprozesses in die Intermediate Representation (IR) des Programms eingebettet werden. Dies erlaubt dem Compiler, die Barriers als reguläre Operationen zu behandeln, was theoretisch die Tür für umfassende Optimierungen öffnet. Der Compiler kann durch seine gewohnten Analysen und Transformationen die Effizienz des generierten Maschinencodes verbessern.

Allerdings hat diese Vorgehensweise erhebliche Nachteile. Die Write Barriers für G1 sind komplex und setzen sich aus mehr als 100 IR-Operationen zusammen, was die Größe der IR beträchtlich erhöht. Da Speicherwrites in Programmen sehr häufig vorkommen, führt die Einbettung dieser Barriers zu einer massiven Vergrößerung der IR und somit zu einem erheblichen Anstieg der Kompilierzeit. Untersuchungen zeigen, dass Barriers im C2 Compiler bis zu 20 Prozent der gesamten Kompilierzeit in Anspruch nehmen können. Diese Mehrbelastung kann gerade bei großen Anwendungen oder häufigem Just-in-Time-Kompilieren zu spürbaren Verzögerungen führen.

Als Gegenentwurf hat sich die sogenannte „late barrier expansion“ etabliert. Hierbei werden die Barriers nicht früh im Kompilierprozess als IR-Operationen dargestellt, sondern erst am Ende der Code-Emission in den Maschinencode eingefügt. Diese Methode versteckt die Barriers während der eigentlichen Kompilierung vor dem Compiler und fügt die notwendigen Anweisungen direkt in der finalen Assemblierung hinzu. Durch diese Vereinfachung sinkt die Komplexität des Compiler-Intermediärformats, was zu einer schnelleren Kompilierung führt. Zudem reduziert sich der Wartungsaufwand – die Entwicklungs- und Pflegekosten der Barrier-Optimierungen gehen zurück, da die Barriers in separaten, sauber definierten Modulen gehandhabt werden können.

Aus Sicht der Performance ist die late barrier expansion nicht offensichtlich die schlechteste Wahl. Auch wenn Barriers nicht mit anderen Programmoperationen gemeinsam optimiert werden können, zeigen Messungen und Benchmark-Tests wie mit dem DaCapo Suite, dass der Leistungsverlust gegenüber der frühen Erweiterung gering oder gar nicht messbar ist. Moderne Prozessoren sind schließlich in der Lage, kleinere Ineffizienzen durch Parallelität, Out-of-Order Execution und andere Hardware-Techniken abzufangen. Diese Erkenntnis hält die late barrier expansion auf der Favoritenliste der Compileringenieure, die pragmatisch zwischen Perfektion und Praktikabilität abwägen müssen. Ein weiterer Aspekt ist die Plattformabhängigkeit.

Bei vielen verschiedenen Zielplattformen steigt der Aufwand, für jede Architektur eine eigene Implementierung der Barriers zu pflegen. Early expansion führt dazu, dass die Barriers als IR-Operationen generisch gehandhabt werden müssen, während die late expansion die Möglichkeit bietet, plattformspezifische Barriers separat behandelt und direkt in assemblernahe Instruktionen übersetzt werden. Für den OpenJDK und JVM Kontext ist das von Vorteil, da es bereits existierende plattformabhängige G1 Barriers gibt, die wiederverwendet werden können. So vermeidet man redundanten Entwicklungsaufwand und erhält gleichzeitig eine hohe Flexibilität bei der Retargeting-Unterstützung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wartbarkeit des Compilers.

Frühzeitige Erweiterung von Barriers bedeutet, den Compiler mit einer deutlich komplexeren IR-Struktur zu konfrontieren. Diese Komplexität macht das Verstehen, Debuggen und Weiterentwickeln der Compilerinfrastruktur aufwändiger. Speziell bei einem so langfristig gewachsenen Projekt wie dem C2 Compiler, der bereits seit Jahrzehnten existiert, können solch komplizierte Erweiterungen schnelle Wartungsprobleme verursachen. Late barrier expansion hingegen hält die Barriers dort, wo sie organisiert und gepflegt werden können, nämlich außerhalb der Kern-Compiler-IR. Das ermöglicht kompaktere und übersichtlichere Compilerarchitektur, was wiederum die Qualität des gesamten Systems verbessert.

Trotz dieser Vorteile ist es wichtig, die Grenzen und Szenarien der beiden Ansätze zu verstehen. Early barrier expansion ist vorteilhaft, wenn Barriers selbst großen Optimierungsbedarf zeigen oder wenn sie in engem Zusammenspiel mit anderen Programmoperationen stehen, deren Optimierung nur zusammen sinnvoll ist. Für GC-Implementierungen mit sehr einfachen oder seltenen Barriers könnte eine frühe Integration im Compiler durchaus gewinnbringend sein. Im Fall von G1 hingegen zeigen Erfahrungen, dass Barriers von geringer Komplexität sind und keine bedeutenden Optimierungspotenziale aufweisen. Die Entscheidung darüber, wann genau ein JIT-Compiler Garbage Collection Barriers expandieren sollte, hängt also von vielen Faktoren ab.

Entwickler müssen Abwägungen zwischen Kompilierzeit, Codequalität, Wartbarkeit und der vorhandenen Plattformunterstützung treffen. In einer professionellen Compilerentwicklung stellt sich oft heraus, dass der pragmatischere Weg – late barrier expansion – zu den besten Resultaten führt, gerade wenn man den Kontext moderner Hardware und bestehender JVM-Infrastruktur berücksichtigt. Weiterhin zeigt diese Diskussion grundsätzliche Herausforderungen in der Compilerentwicklung: Die reine Maximierung von Informationen im Compiler führt nicht immer zu den besten Ergebnissen. Es gilt, ein Gleichgewicht zu finden zwischen tiefem Einblick in den Programmfluss und einer Architektur, die flexibel, wartbar und performant bleibt. Diese Erkenntnis belegt auch die Praxis im professionellen JIT-Compiler-Design, die ständig zwischen theoretischer Compileroptimierung und praktischen Entwicklungsnotwendigkeiten vermittelt.