Das Aggregationsproblem stellt eine fundamentale Herausforderung in der ökonomischen Theorie dar, die besonders in den Feldern der ökologischen und biophysikalischen Ökonomie eine zentrale Rolle spielt. Es geht dabei um die Schwierigkeit, individuelle oder heterogene Elemente in einem System zu einem übergeordneten, sinnvollen Maßstab zusammenzuführen, ohne dabei wichtige Informationen oder Wirkungszusammenhänge zu verlieren. In der wirtschaftswissenschaftlichen Praxis hat dieses Problem weitreichende Auswirkungen auf das Verständnis von Wachstum, Ressourcenverbrauch und Nachhaltigkeit, da es die Grenzen konventioneller Aggregationsverfahren aufzeigt. In der klassischen neoklassischen Ökonomie wird häufig davon ausgegangen, dass wirtschaftliche Größen wie Produktion, Kapital oder Arbeit aggregierbar sind, sodass sie zu Gesamtwerten zusammengefasst werden können. Dieses Vorgehen ermöglicht die Anwendung allgemeiner Gleichgewichtsmodelle und die Entwicklung von makroökonomischen Analyseinstrumenten.

Allerdings zeigen neuere Forschungen im Bereich der ökologischen und biophysikalischen Ökonomie, dass diese Annahme in Bezug auf natürliche Ressourcen, Energieflüsse und ökologische Systeme oft nicht haltbar ist. Das Aggregationsproblem verdeutlicht, dass die Komplexität und Heterogenität ökologischer, biophysikalischer und sozialer Prozesse durch einfache Summation nicht angemessen erfasst werden können. Ein zentrales Thema des Aggregationsproblems ist die Frage, wie sich individuelle Variablen und Prozesse, die sich in unterschiedlichen Dimensionen und Einheiten messen lassen, zu einer Gesamtgröße zusammenführen lassen, die sowohl ökonomisch sinnvoll als auch ökologisch relevant ist. Beispielsweise können unterschiedliche Energieformen wie elektrische Energie, thermische Energie oder mechanische Arbeit nicht problemlos in eine einzige aggregierte Größe umgerechnet werden, zumal sie verschiedenartige Wirkungen und Umwandlungsverluste aufweisen. Gleiches gilt für Ressourcen wie Wasser, Land oder Biomasse, die nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ und funktional sehr heterogen sind.

Vor diesem Hintergrund gewinnen Konzepte wie die Energiewirtschaftliche Gesamtrechnung (Energiebilanz) und die Materialflussanalyse an Bedeutung, die versuchen, diese Heterogenität durch systematische Erfassung der physikalischen Inputs und Outputs in Wirtschaftskreisläufen besser abzubilden. Die biophysikalische Ökonomie betrachtet auch die thermodynamischen Prinzipien, darunter das Gesetz der Energieerhaltung und die Entropiezunahme, als unerlässliche Grundlage für ökonomische Analysen. Sie kritisiert den rein monetären Fokus traditioneller Modelle und fordert eine stärkere Integration physikalischer Größen sowie ökologischer Grenzen in die wirtschaftliche Bewertung. Der ökologische Fußabdruck und ähnliche Indikatoren sind praktische Versuche, verschiedene Ressourcennutzungen und Umwelteinflüsse in aggregierte Maße zusammenzufassen. Doch sie stoßen ebenfalls an Grenzen, weil sie oft wichtige qualitative Differenzen und komplexe Wechselwirkungen in Umweltökosystemen nicht ausreichend berücksichtigen.

Zudem bleibt die Frage offen, wie diese aggregierten Maße in politischen Entscheidungen und wirtschaftlicher Planung sinnvoll eingesetzt werden können, ohne dass es zu Verzerrungen oder Fehleinschätzungen kommt. Die Bedeutung des Aggregationsproblems wird besonders deutlich im Kontext der globalen Nachhaltigkeitsdebatte. Wirtschaftssysteme sind eingebettet in natürliche Systeme, deren Grenzen nicht unbegrenzt überschritten werden können. Wenn wirtschaftliche Modelle aggregierte Wachstumsraten oder Kapitalakkumulationen berechnen, ohne die zugrundeliegenden physischen Beschränkungen zu reflektieren, drohen Fehlentwicklungen, die langfristig das ökologische Gleichgewicht gefährden. Das Aggregationsproblem fordert daher neue Formen der Modellierung, die sowohl die Vielfalt ökologischer Prozesse als auch deren biophysikalische Knappheiten angemessen berücksichtigen.

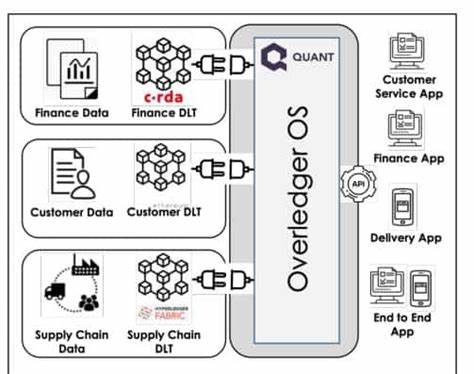

Eine wichtige Konsequenz aus der Auseinandersetzung mit dem Aggregationsproblem ist der Ruf nach Interdisziplinarität. Die Ökonomie kann nicht isoliert von Ökologie, Physik und den Sozialwissenschaften betrachtet werden, wenn es darum geht, nachhaltige Entwicklung zu fördern und Umweltbelastungen zu minimieren. Ökonomische Modelle und politische Instrumente müssen so gestaltet werden, dass sie die spezifischen Charakteristika von Ressourcen, Energieflüssen und Ökosystemleistungen mit einbeziehen, anstatt auf einfache monetäre Aggregationen zu setzen. Zudem eröffnen neue methodische Ansätze Möglichkeiten, das Aggregationsproblem zu adressieren. Systemdynamik, agentenbasierte Modellierung und Input-Output-Analysen erlauben eine genauere Darstellung der komplexen Interaktionen innerhalb von Wirtschafts-Ökosystemsystemen.

Dabei kann die Variation auf verschiedenen Ebenen – vom mikroökonomischen Verhalten einzelner Akteure bis zu globalen Umweltprozessen – simuliert und untersucht werden. Auch die Einbeziehung von qualitativen Aspekten und nicht-monetären Werten in die Bewertung wirtschaftlicher Aktivitäten gewinnt dadurch an Bedeutung. Insgesamt ist das Aggregationsproblem ein Schlüsselthema, das das Verständnis ökonomischer Vorgänge in ihrer komplexen Verbindung mit natürlichen Systemen wesentlich prägt. Es fordert eine grundlegende Revision vieler konventioneller Ansätze in der Wirtschaftstheorie und -praxis und betont die Bedeutung biophysikalischer Grundlagen und ökologischer Grenzen für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Nur durch eine differenzierte Betrachtung von Aggregationsprozessen können realistische sowie zukunftsfähige Modelle für die Wirtschaftspolitik und nachhaltige Strategien entwickelt werden.

Die Debatten um das Aggregationsproblem zeigen, dass ökologische und biophysikalische Ökonomie keine Randdisziplinen sind, sondern integrale Bestandteile moderner Wirtschaftswissenschaften, die wesentlich zum Verständnis der Rolle der Wirtschaft in der Umwelt beitragen. Die Anerkennung der Grenzen klassischer Aggregationspraktiken kann als Ausgangspunkt dienen, um innovative, interdisziplinäre und realitätsnahe Ansätze zur Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu entwickeln und umzusetzen.