In der heutigen digitalen Arbeitswelt zeichnet sich eine besorgniserregende Entwicklung ab, die viele Beschäftigte und Experten alarmiert. Die sogenannte Reverse-Centaur-Apokalypse beschreibt ein Szenario, das von der zunehmenden Kontrolle und Überwachung durch automatisierte Systeme geprägt ist. Während Technologie im Idealfall den Menschen unterstützen und seine Produktivität steigern sollte, finden sich immer mehr Arbeitnehmer in einem Zustand wieder, in dem sie selbst zu Anhängseln der Maschinen geworden sind – gefesselt an endlose digitale Kontrollgeräte, die ihren Arbeitstag und ihre Leistung minutengenau steuern. Diese Entwicklung verändert nicht nur die Dynamik zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern hat auch weitreichende Folgen für die Gesundheit, Freiheit und Würde der Beschäftigten. Der Begriff „Centaur“ stammt ursprünglich aus der Welt der Künstlichen Intelligenz und beschreibt eine produktive Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine.

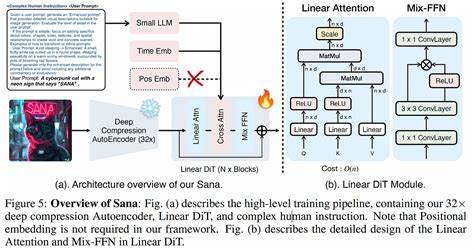

Ein Centaur ist ein Mensch, der von der automatisierenden Kraft moderner Technik profitiert, wodurch das Arbeitsergebnis über das hinausgeht, was rein menschliche Fähigkeiten zu leisten vermögen. Beispiele hierfür sind etwa Schachspieler, die mit KI-Unterstützung bessere Strategien entwickeln, oder Fachkräfte, die mithilfe digitaler Tools effizienter arbeiten. Die Maschine dient dabei als kraftvoller Motor, der die menschliche Kreativität und Intelligenz ergänzt und unterstützt. Im Gegensatz dazu steht der „Reverse-Centaur“. Hierbei handelt es sich um eine düstere Umkehrung des ursprünglichen Modells: Der Mensch wird zum unselbstständigen Glied in einer optimierten Maschine degradiert, die ihn fremdbestimmt, überwacht und kontrolliert.

Diese Arbeitskraft wird an ein digitales System gefesselt, das ihr Tempo und Verhalten auf der Basis von Algorithmen vorgibt. Statt von einer Maschine getragen zu werden, wird der Mensch von ihr angetrieben – wie ein modernes Sklavengerät, das unermüdlich auf Höchstleistung getrimmt ist. Der Begriff „Bossware“ beschreibt die wachsende Kategorie von Softwarelösungen, die Arbeitgeber einsetzen, um Mitarbeiter digital zu überwachen und zu steuern. Diese Programme zeichnen jede Bewegung auf, verfolgen Tastaturanschläge, überwachen die Bildschirmzeit und teilweise sogar die Blickrichtung oder Umgebungsgeräusche. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend massiv beschleunigt.

Homeoffice, das eigentlich mehr Freiheit und Flexibilität versprach, wurde vielfach durch Bossware zu einer Form permanenter Überwachung, die Beschäftigte rund um die Uhr an ihre Arbeit erinnert und kaum Pausen zulässt. Die Grenzen zwischen Privatleben und Beruf verschwimmen immer stärker, während die Belastung für Arbeitnehmer wächst. Ein Beispiel für solch eine Bossware-Lösung ist Microsofts „Dynamics 365“. Diese App-Suite ermöglicht es Arbeitgebern, nicht nur Büroangestellte, sondern vor allem mobile Arbeiter wie Techniker, Sicherheitskräfte oder Pflegehelfer minutiös zu überwachen. Die Software protokolliert Standortdaten alle 60 bis 300 Sekunden, ordnet Aufgaben in Kleinschritte mit definierten Zeitvorgaben und steuert Pausenroutinen.

So entsteht ein detailliertes Dashboard, auf dem Arbeitgeber nahezu in Echtzeit verfolgen können, wie schnell und effizient jede Aufgabe erledigt wird. Die Algorithmen passen die Zeitrahmen auf Basis von Leistungsdaten fortlaufend an, was eine permanente Beschleunigung des Arbeitstempos zur Folge hat. Für die betroffenen Mitarbeiter bedeutet das eine enorme mentale und körperliche Belastung. Sie müssen permanent im Blick behalten, dass sie den Erwartungen der Software entsprechen, die oft keinen Spielraum für menschliche Bedürfnisse und Unwägbarkeiten lässt. Gespräche mit Kunden, die für eine gute Arbeitsqualität und Kundenzufriedenheit notwendig sind, kollidieren mit den engmaschigen Zeitvorgaben.

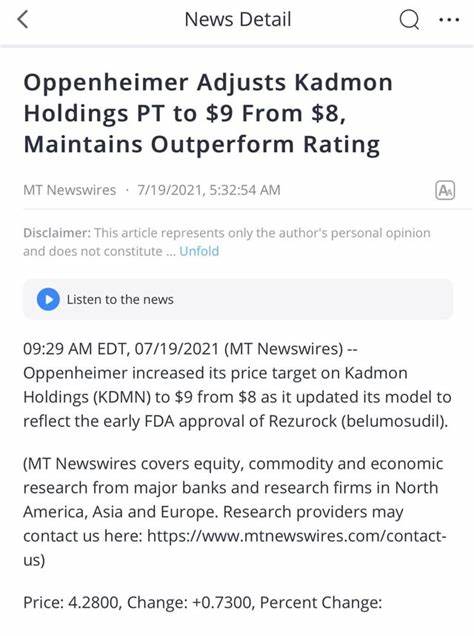

Ein Dilemma entsteht: Bemüht sich der Arbeiter um Freundlichkeit und Qualität, riskiert er negative Bewertungen seitens der Software. Fokussiert er sich dagegen auf Geschwindigkeit, leidet die Kundenbeziehung und letztlich auch das Selbstwertgefühl der Arbeitskraft. Diese technologische Kontrolle ist keine exklusive Praxis von Microsoft. Auch andere große Softwareanbieter wie Oracle bieten Lösungen an, mit denen Arbeitgeber die Leistung ihrer Angestellten, gerade in Branchen wie Einzelhandel, Gastronomie und Callcentern, bis ins kleinste Detail überwachen können. Dabei setzen diese Systeme oft auf komplexe Künstliche Intelligenz und Datenanalyse, um automatisch Leistungsbewertungen zu generieren.

Was auf den ersten Blick als Effizienzsteigerung verkauft wird, führt in der Realität zu einem „digitalen Peitschenhieb“, der die Beschäftigten auf ein inhumanes Tempo zwingt. Der Begriff „digital whip“ fasst diesen Sachverhalt prägnant zusammen: Eine unsichtbare, allgegenwärtige Kontrolle, die jegliches selbstbestimmte Handeln eindämmt und das Individuum zwingt, sich dem Rhythmus der Maschine zu unterwerfen. Die Folgen sind Stress, Burnout, gesundheitliche Schäden und oft auch soziale Isolation, da das System die soziale Dimension menschlicher Arbeit ausklammert. Der österreichische Arbeiterkammer unterstützte Forschungsverbund „Data At Work“ hat tiefgehende Einblicke in die Verwendung solcher Überwachungstechnologien gewonnen. In mehreren Studien wurden nicht nur technische Details offengelegt, sondern vor allem die Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Belegschaft dokumentiert.

Die Berichte zeichnen ein düsteres Bild: Mitarbeitende fühlen sich entmündigt, entmenschlicht und unter permanentem Druck. Die Anforderungen, die von den Algorithmen gesetzt werden, sind häufig unrealistisch und ignorieren individuelle Unterschiede und konkrete Arbeitsbedingungen. Eine weitere kritische Komponente dieser Entwicklung ist die mangelnde Regulierung. In den USA gibt es nur wenig Gesetze, die das Ausmaß und die Art der digitalen Überwachung einschränken. In Europa greifen zwar einige Arbeitsgesetze und Datenschutzvorschriften, doch die Praxis zeigt, dass viele Arbeitgeber Wege finden, diese Schlupflöcher zu umgehen oder die Technik so zu gestalten, dass Grenzen formal eingehalten werden, ohne den Überwachungsdruck signifikant zu mindern.

Diese Technik schafft eine Trennungsebene zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die als „accountability sink“ beschrieben wird. Die direkte Konfrontation und menschliche Interaktion entfällt weitgehend. Stattdessen erfolgt Kontrolle und Sanktionierung digital, anonym und rund um die Uhr. Das führt zu einem Gefühl der Isolation und des Machtverlusts bei Beschäftigten, die sich nicht mehr als vollwertige Akteure ihrer Arbeit empfinden, sondern als austauschbare Rädchen im Kontrollsystem. Schlimmer noch: Das Prinzip hinter dieser Technologie wird immer weiter ausgerollt und findet Eingang in verschiedene Branchen und Arbeitsformen.

Von der Pflege über Transport bis hin zu weißen Kragen und sogar Bildungssektor werden immer mehr Menschen zu Reverse-Centaurs, die unter der „digitalen Peitsche“ leiden. Dabei sind es nicht nur prekäre Arbeitsplätze wie in Callcentern oder der Gig Economy, die betroffen sind, sondern zunehmend auch „angesehene“ Berufsfelder, deren Arbeitsabläufe durch immer feinere Überwachungssysteme getaktet werden. Die ethische Debatte um Bossware und Überwachung am Arbeitsplatz gewinnt daher an Dringlichkeit. Aufklärung, Sensibilisierung und politische Regulation sind notwendig, um dieser technologischen Entwicklung Grenzen zu setzen und den Schutz der Menschenwürde zu gewährleisten. Arbeitnehmervertretungen und Gewerkschaften spielen dabei eine entscheidende Rolle, ebenso wie die Zivilgesellschaft und unabhängige Forschung.

Alternativen und Lösungsansätze reichen von der Forderung nach Transparenz und Beteiligung der Mitarbeitenden bei der Einführung solcher Systeme bis hin zur Ausgestaltung von Technik, die nicht beherrscht, sondern unterstützt. Die Idee eines „human-centered AI“ kann nur verwirklicht werden, wenn die Autonomie und das Wohlbefinden von Arbeitenden im Mittelpunkt stehen, statt reine Effizienzsteigerung und Kontrolle. Schließlich steht mit der Reverse-Centaur-Apokalypse auch ein grundlegender Diskurs über die Rolle von Arbeit in der Gesellschaft und den Umgang mit Technologie als Machtinstrument an. Denn die Digitalisierung muss nicht zwangsläufig ein Werkzeug der Unterwerfung sein, sondern könnte – bei richtiger Gestaltung – vielmehr zur Befähigung und zu mehr Selbstbestimmung führen. Die digitale Zukunft der Arbeit liegt noch nicht festgeschrieben vor uns.

Sie ist gestaltbar, und der Widerstand gegen den entfesselten Ausbau von Bossware ist ein wichtiger Teil dieser Gestaltung. Nur wenn wir die Mechanismen hinter der Überwachung verstehen und kritisch hinterfragen, können wir das Blatt wenden und eine Arbeitswelt schaffen, in der Mensch und Maschine in einer echten Partnerschaft arbeiten – statt dass die Maschine den Menschen mit einer digitalen Peitsche antreibt.