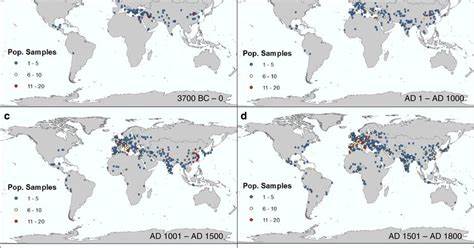

Die Geschichte der Urbanisierung ist tief mit der Entwicklung der menschlichen Zivilisation verwoben. Von den ersten städtischen Siedlungen im alten Mesopotamien bis hin zu den globalen Megastädten des modernen Zeitalters erstreckt sich ein beeindruckender Zeitraum, in dem Städte nicht nur Orte der Ansammlung von Menschen, sondern auch Knotenpunkte kultureller, wirtschaftlicher und politischer Prozesse waren. Die raumbezogene Aufarbeitung von Daten zur Urbanisierung über sechstausend Jahre, von 3700 v. Chr. bis 2000 nach Christus, ermöglicht ein tiefergehendes Verständnis darüber, wie sich menschliche Siedlungen entwickelt und verteilt haben.

Diese lange Zeitschiene erlaubt es, urbane Wachstumsmuster zu erkennen, die sich über Epochen, Regionen und unterschiedliche sozioökonomische Kontexte erstrecken. Mit dem Ursprung der Städte in der Region Mesopotamien, im heutigen Irak und Kuwait, markierte vor über 5000 Jahren die Konzentration größerer Bevölkerungen an zentralen Punkten den Beginn großer urbaner Entwicklungen. Die frühesten Städte wie Uruk und Eridu dienten als politische und religiöse Zentren, an denen erstmals umfangreiche Verwaltungssysteme und spezialisierte Arbeitskräfte zu finden waren. Diese Entwicklung war eng an die Verfügbarkeit fruchtbarer landwirtschaftlicher Flächen gebunden, was die Hypothese stützt, dass eine Nähe zum produktiven Ackerland ein entscheidender Faktor für das frühe Wachstum urbaner Zentren war. Die über Jahrtausende dokumentierten Bevölkerungszahlen und Siedlungsgrößen belegen, dass Stadtentstehung und Urbanisierung nicht linear, sondern durch komplexe Prozesse mit Perioden von Wachstum, Stagnation und sogar Rückgang geprägt sind.

Faktoren wie Krieg, Umweltkatastrophen, Handel und technologischer Fortschritt spielten dabei eine bedeutende Rolle. Insbesondere in der Antike waren Stadtgrößen oft durch regionale Machtverhältnisse und Handelsnetze definiert, was dazu führte, dass einige Städte zur damaligen Zeit zu wirtschaftlichen und kulturellen Hochburgen aufstiegen. Die Erfassung und Digitalisierung historischer Daten zu Städten stellt eine enorme Herausforderung dar. Datengrundlagen stammen aus vielfältigen Quellen wie historischen Aufzeichnungen, archäologischen Funden oder frühen Volkszählungen. Dabei dienten zwei grundlegende Werke als Basis: „Four Thousand Years of Urban Growth“ von Tertius Chandler und „World Cities: -3000 to 2000“ von George Modelski.

Beide Arbeiten sammelten umfangreiche Bevölkerungsdaten auf Stadtebene, die jedoch zuvor nur tabellarisch und ohne räumliche Verortung vorlagen. Durch die Digitalisierung und das räumliche Verorten der Daten mittels Geokodierung wurde erstmals eine globale, historische Datenbank erschaffen, die die Lage und Größe urbaner Siedlungen nachvollziehbar macht. Die technische Umsetzung erforderte eine sorgfältige Bearbeitung und Harmonisierung der ursprünglichen Daten mit Berücksichtigung von unterschiedlichen Definitionen dessen, was eine Stadt ausmacht. In Antike, Mittelalter und Moderne variieren diese Definitionen erheblich, was sich auf die Vergleichbarkeit der Daten auswirkt. So unterscheidet sich die Mindestbevölkerungszahl, ab der ein Ort als Stadt galt, in den verschiedenen Epochen und Regionen.

Auch die Ausdehnung von Stadtgebieten und die Bedeutung von Vorstädten haben sich über die Jahrhunderte gewandelt. Eine weitere Komplexität ergibt sich aus der Tatsache, dass sich Stadtnamen änderten oder Orte im Laufe der Zeit verschwanden. Die räumliche Verortung, also das Geokodieren, stellte eine besondere Herausforderung dar, da die ursprünglichen Daten oft nur ungenaue oder veraltete Ortsangaben enthielten. Globale geografische Datenbanken wie GeoNames konnten genutzt werden, doch vor allem historische und archäologische Standorte erforderten ergänzende Quellen und manuelle Überprüfungen. Durch einen dreistufigen Zuverlässigkeitsindex wurde die Genauigkeit der Ortsdaten bewertet, um Nutzer der Datenbank die Möglichkeit zu geben, je nach Analysebedarf nur verlässlich geokodierte Datensätze einzubeziehen.

Die sich aus der Datenbank ergebenden globalen Trends der Urbanisierung zeigen eine überraschende Dynamik. Ursprünglich konzentrierte sich der urbanisierte Schwerpunkt auf das fruchtbare Mesopotamien. Im Lauf der Jahrtausende verschob sich das demografische Zentrum zunächst westwärts nach Europa und anschließend mit den aufkommenden Städten in Asien und Amerika wieder nach Osten. Somit spiegelt die komplexe Entwicklung der Menschheit eine wandernde Ballung von Bevölkerungen wider, die politisch-ökonomische Veränderungen, Kolonialisierung, industrielle Revolutionen und technologische Fortschritte einbezieht. Die Zahl und Größe der Städte ist über die historische Periode keineswegs konstant gewachsen.

Vielmehr zeigt sich, dass Urbane Revolutionen durch Innovationen in Landwirtschaft, Handel und Infrastruktur angetrieben wurden, aber auch durch Rückschläge wie Kriege oder natürliche Katastrophen geprägt waren. Beispielsweise wiesen mittelalterliche Städte oft eine geringere Bevölkerungszahl auf als urbane Zentren der Antike, bedingt durch Einflüsse wie Pestepidemien oder politisches Chaos. Nicht zuletzt bietet der langfristige Blick auf Urbanisierungsdaten Einblicke in die Bedrohungen für Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Schon früh entwickelten sich Beziehungen zwischen Städten und ihrer lokalen Umgebung, sowohl durch Ressourcennutzung als auch durch Abfall und Umweltbelastungen. Heutige städtische Herausforderungen, wie etwa eine wachsende Bevölkerung, steigender Flächenverbrauch oder Klimawandel, sind somit nicht neu, sondern führen die historischen Prozesse weiter, die sich über Jahrtausende erstrecken.

Die Aufbereitung historischer Urbanisierungsdaten in einer zentral zugänglichen, digitalisierten Form soll nicht nur Fachwissenschaftlern ermöglichen, bisherige Theorien, Annahmen und Daten kritisch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Sie bietet auch eine solide Grundlage für interdisziplinäre Forschung und Vergleichsstudien, etwa zwischen Geschichte, Archäologie, Geographie, Demografie und Umweltwissenschaften. Analysen können so globaler, präziser und langfristiger durchgeführt werden – ein Meilenstein für das Verständnis menschlicher Siedlungsmuster. Gleichzeitig zeigen die räumlichen und zeitlichen Lücken in den Quellen die Notwendigkeit zukünftiger Forschungsarbeit auf. So fehlen besonders umfangreiche und verlässliche Daten für viele Regionen Afrikas, Amerikas und Südasiens in der Frühgeschichte, die noch archäologisch und historisch entdeckt, erfasst und in die Datenbank integriert werden könnten.

Auch die Definition und Erfassung urbaner Flächenausdehnungen bleiben ein offenes Feld, da die aktuelle Datenbank vor allem punktuelle Ortsinformationen beinhaltet und keine genauen Stadtgrenzen abbildet. Die Verbindung der historischen Datensätze mit modernen Informationen zu Urbanisierung vor allem seit 1950, etwa durch die Vereinten Nationen, erlaubt es, die beschleunigte Stadtentwicklung im letzten Jahrhundert besser einzuordnen. Sie zeigt den Übergang von wenigen großen und vielen kleinen Städten zu massiver Urbanisierung mit weltweit ständig wachsenden Megastädten. Diese Entwicklung ist gekennzeichnet durch neue Herausforderungen der Infrastruktur, soziale Ungleichheiten und ökologischen Fußabdrucks. Insgesamt stellt die raumbezogene Digitalisierung von 6.

000 Jahren globaler Urbanisierung eine bedeutende Errungenschaft für Wissenschaft und Gesellschaft dar. Sie liefert wertvolle Einblicke in die Evolution der Städte als dynamische Systeme, deren Wachstum und Verfall im komplexen Zusammenspiel historischer, geografischer und sozialer Faktoren stehen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse bereichern das Verständnis der menschlichen Geschichte und bieten wichtige Perspektiven für die nachhaltige Gestaltung urbaner Räume in der Zukunft.