Die Kunststoffindustrie steht weltweit vor enormen Herausforderungen. Der immense Verbrauch von Plastikprodukten führt zu erheblichen Umweltbelastungen, während gleichzeitig die Nachfrage nach hochwertigen, nachhaltigen Alternativen steigt. In diesem Kontext rückt die chemische Kreislaufwirtschaft zunehmend in den Fokus – insbesondere in Europa. Jüngste Untersuchungen, unter anderem ein Bericht von Bain & Company, deuten darauf hin, dass die Chemische Recyclingbranche in Europa in den kommenden Jahrzehnten erhebliche Fortschritte erzielen und möglicherweise Kostengleichheit mit der Herstellung von Neuwarenplastik erreichen könnte. Dieses Szenario hätte weitreichende Auswirkungen auf Industrie, Umwelt und Gesellschaft zugleich.

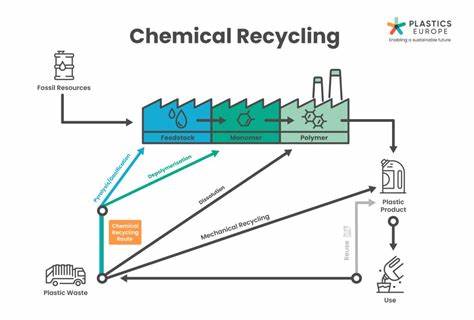

Chemisches Recycling bezeichnet den Prozess, bei dem Plastikabfälle mithilfe von technologischen Verfahren wie Pyrolyse oder Depolymerisation in ihre ursprünglichen chemischen Bausteine zerlegt werden. Dadurch wird es möglich, aus gebrauchten Kunststoffen wieder neue Rohstoffe herzustellen, die qualitativ mit denen von fossilen Ausgangsmaterialien vergleichbar sind. Anders als beim mechanischen Recycling, das häufig Qualitätsverluste mit sich bringt, eröffnet chemisches Recycling die Chance auf eine nahezu geschlossene Wertschöpfungskette, bei der Kunststoffprodukte ohne Qualitätsverlust immer wieder recycelt werden können.Bisher hinkte die Wirtschaftlichkeit des chemischen Recyclings jedoch den traditionellen Produktionsmethoden hinterher. Die Kosten für das Recycling von Polyolefinen liegen aktuell in Europa laut Bain & Company mehr als doppelt so hoch wie die Kosten für die Produktion von neuem Polyolefin.

Ein Grund dafür sind die hohen Anfangsinvestitionen in die Technologie und die Notwendigkeit, effiziente Abfallströme mit hohem Reinheitsgrad sicherzustellen. Dennoch zeigt sich ein vielversprechender Trend: Dank fortschreitender Technologieentwicklung und gesammelter operativer Erfahrung entstehen immer mehr Möglichkeiten, die Verfahren zu optimieren und die Kosten signifikant zu reduzieren.Der Bericht von Bain & Company prognostiziert, dass es innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahrzehnte möglich sein könnte, eine Kostengleichheit zwischen chemisch recyceltem und fossilem Plastik zu erreichen. Hierfür sind jedoch Investitionen in Höhe von insgesamt rund 400 Milliarden Euro erforderlich, um die industrielle Kapazität und Infrastruktur aufzubauen. Neben den Kapitalausgaben müssen zusätzliche Kosten von etwa 270 Milliarden Euro berücksichtigt werden, die sich aus Preisaufschlägen für nachhaltige Materialien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Margen in der Wertschöpfungskette zusammensetzen.

Dies verdeutlicht, dass die Transformation hin zur Kostengleichheit nicht nur eine technologische, sondern auch eine strategische und politische Herausforderung darstellt.Die Rolle der Politik kann dabei nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ähnlich wie bei den Vorschriften für nachhaltige Kraftstoffe im Verkehrssektor könnten politische Interventionen die Marktdurchdringung chemisch recycelter Kunststoffe erheblich fördern. Durch die Einführung verpflichtender Recyclinganteile oder verbindlicher Blendvorgaben ließen sich Nachfrage und Produktion aufeinander abstimmen, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2040 einen Marktanteil von über 15 Prozent für chemisch recyceltes Plastik zu erreichen. Solche Maßnahmen können nicht nur Investitionssicherheit für Unternehmen schaffen, sondern auch die öffentliche Wahrnehmung von Kunststoffrecycling deutlich verbessern.

Für Kunststoffproduzenten ergeben sich daraus weitreichende strategische Handlungsempfehlungen: Die Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette ist entscheidend, um hochwertige Rohstoffe zu sichern und Kunden mit entsprechenden Präferenzen zu gewinnen. Frühzeitige Partnerschaften mit Abfallerzeugern, Recyclinganlagen und Endverbrauchern schaffen Wettbewerbsvorteile, die für neue Marktteilnehmer schwer aufzuholen sind. Darüber hinaus ist ein aktives Engagement in der Politik notwendig, um Rahmenbedingungen mitzugestalten, die die nachhaltige Kunststoffproduktion begünstigen und die Akzeptanz in der Gesellschaft fördern.Flexibilität wird ebenfalls eine Schlüsselrolle spielen. Unternehmen sind aufgefordert, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und innovative Vertragsmodelle wie langfristige Abnahmevereinbarungen mit dynamischer Preisgestaltung zu erproben.

Solche Ansätze könnten dazu beitragen, Risiken zu minimieren und gleichzeitig Investitionen zu erleichtern. Darüber hinaus existieren noch zahlreiche Forschungs- und Optimierungspotenziale, etwa hinsichtlich effizienterer Prozessführung, Materialqualität und Logistik, die es ermöglichen, den wirtschaftlichen Betrieb weiter zu verbessern.Insgesamt zeichnet sich eine zunehmende Reife des chemischen Recyclings in Europa ab, die sich durch technologische Innovationen sowie ein sich stabilisierendes Marktumfeld auszeichnet. Das Potenzial, Plastikkreisläufe nachhaltiger und effizienter zu gestalten, ist enorm. Gleichzeitig erfordert der Weg dorthin ein koordiniertes Vorgehen von Industrie, Politik und Gesellschaft, um Hemmnisse abzubauen und Chancen konsequent zu nutzen.

Die Erreichung der Kostengleichheit mit fossilen Kunststoffen hätte nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern auch eine große ökologische Signalwirkung. Sie würde dazu beitragen, den Plastikmüll zu reduzieren, Ressourcen zu schonen und den CO2-Ausstoß zu minimieren. Darüber hinaus könnten Wertschöpfungen in Europa gesichert und neue Arbeitsplätze in zukunftsträchtigen Bereichen geschaffen werden.Abschließend verdeutlicht die aktuelle Entwicklung, dass chemisches Recycling keine Zukunftsvision mehr ist, sondern zunehmend Wirklichkeit wird. Europas ambitionierte Klimaziele und die zunehmende gesellschaftliche Sensibilisierung für Umweltfragen stellen bedeutende Treiber für diese Transformation dar.

Unternehmen, die frühzeitig auf diese Trends reagieren und innovative Technologien sowie Partnerschaften einsetzen, können sich als Vorreiter positionieren und zugleich aktiv an der Gestaltung einer nachhaltigeren Kunststoffwirtschaft mitwirken. Damit ebnet die gesamte Branche den Weg zu einer Kreislaufwirtschaft, die langfristig ökologische und ökonomische Vorteile vereint.