Die digitale Gesundheit befindet sich im Jahr 2025 an einem entscheidenden Wendepunkt. Nach den rasanten Veränderungen, die durch die Covid-19-Pandemie ausgelöst wurden, verändert sich das Gesundheitswesen nun erneut grundlegend. Die Kombination aus technologischer Innovation, insbesondere durch künstliche Intelligenz (KI), und einem stärkeren Fokus auf menschzentrierte Gestaltung eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, das Gesundheitswesen nachhaltiger, zugänglicher und nutzerfreundlicher zu machen. Dabei stellen sich nicht nur technische Fragen, sondern vor allem auch solche, die Vertrauen, Integration und Verhaltensänderung betreffen. Die Ära der digitalen Gesundheit begann vor allem mit der Verbreitung von Telemedizin, die in der Pandemie an Bedeutung gewann und den Zugang zu medizinischen Angeboten revolutionierte.

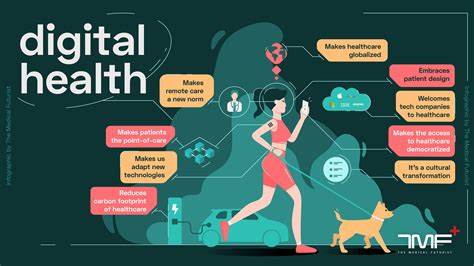

Heute sind digitale Tools zum Alltag von Patienten und Ärzten geworden, die Telekonsultationen, smarte Diagnostik zu Hause sowie individuelle Gesundheitsplattformen umfassen. Doch die nächste Phase verlangt mehr als einzelne Anwendungen: Es geht darum, digitale Lösungen systematisch in bestehende Gesundheitsstrukturen einzubetten. Nur durch ein ganzheitliches Design, das alle Beteiligten – Patienten, Leistungserbringer und Kostenträger – berücksichtigt, lassen sich nachhaltige Innovationen schaffen. Diese tiefgreifende Ko-Kreation verschafft digitalen Gesundheitsunternehmen jene Wettbewerbsfähigkeit, die in einem zunehmend konsolidierten Markt erforderlich ist. Eine zentrale Herausforderung bildet dabei das Vertrauen in digitale und KI-basierte Systeme.

Während viele Anbieter KI bereits für administrative Aufgaben nutzen, liegt das große Potenzial in der direkten Patientenbetreuung, beispielsweise bei Diagnosen oder Therapiebegleitung. Dies gilt insbesondere für komplexe und chronische Erkrankungen wie Stoffwechselstörungen, die eine langfristige und personalisierte Unterstützung benötigen. In der psychischen Gesundheitsversorgung kann KI helfen, Versorgungslücken zu schließen, indem sie auch in Regionen ohne ausreichende professionelle Angebote Echtzeit-Unterstützung bietet. Für die Akzeptanz solcher Lösungen ist es jedoch unerlässlich, dass die Nutzer die Technologie als sicher, transparent und hilfreich wahrnehmen. Hier wird die Ausgestaltung der Mensch-Maschine-Interaktion zum entscheidenden Erfolgsfaktor.

Parallel zu diesen technologischen Fortschritten beobachten wir, wie sich das Angebot im digitalen Gesundheitssektor fragmentiert. Patienten stehen oft vor der Herausforderung, zahlreiche einzelne Apps für jeweils spezifische Bedürfnisse zu verwenden, sei es für Meditation, primäre Gesundheitsversorgung, Gewichtsmanagement oder Stressbewältigung. Diese Vielzahl von Anwendungen führt nicht nur zu Verwirrung, sondern erschwert auch die konsistente Betreuung über verschiedene Fachbereiche hinweg. Zukunftsweisend ist daher die Entwicklung integrierter Plattformen, die nahtlos mit traditionellen Versorgungspfaden sowie elektronischen Gesundheitsakten (EHR) verbunden sind und so eine durchgängige Betreuung gewährleisten. Dienste wie die Maven Clinic zeigen exemplarisch, wie mentalgesundheitliche Angebote Teil eines umfassenden Versorgungsnetzwerks sein können, das über einzelne digitale Produkte hinausgeht.

Die Auswirkungen der KI gehen noch weiter und stellen komplette Arbeitsbereiche im Gesundheitswesen in Frage. Neue Technologien automatisieren nicht mehr nur Routineaufgaben, sondern ersetzen zunehmend ganze Abteilungen. KI-Systeme können mittlerweile beispielsweise pharmazeutische Beratung auf Klinikniveau bieten oder sogar Aufgaben einer Pflegekraft übernehmen. Diese Entwicklung erfordert eine neue Perspektive darauf, wie Gesundheitsorganisationen gestaltet werden, von der Aufsicht bis hin zur Patientenkommunikation. Die Rolle des Menschen wandelt sich dabei grundlegend, was sowohl ethische als auch organisatorische Fragen aufwirft und starken Innovationswillen verlangt.

Auch die wachsende Verbraucherautonomie eröffnet spannende Chancen für die digitale Gesundheit. Angesichts eines steigenden Misstrauens gegenüber klassischen Systemen und der Unzufriedenheit mit bisherigen Versicherungsmodellen fordern Patienten mehr Einfluss auf ihre Gesundheitsentscheidungen. Neue Zahlungs- und Versorgungsmodelle ermöglichen es, Anbieter und Behandlungen nach individuellen Präferenzen auszuwählen. Doch wie genau diese Entscheidungsfindung unterstützt werden kann, bleibt ein offenes Feld. Innovative Interaktionsmodelle, etwa AI-gestützte Beratungen oder personalisierte digitale Plattformen, könnten hier zukünftig eine zentrale Rolle spielen und Patienten Orientierung in einem komplexen Markt bieten.

Die Herausforderung besteht darin, mehr als bloße Daten bereitzustellen, sondern auch Vertrauen zu schaffen und den Umgang mit Informationen so zu gestalten, dass Menschen befähigt werden, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Nicht zuletzt bleibt das Design für Verhaltensänderungen ein essenzielles Element des digitalen Gesundheitsmarkts. Erfolgreiche Interventionen gehen weit über bloßes Tracking oder einfache Anstöße hinaus; sie schaffen Systeme aus Verantwortlichkeit, Gemeinschaft und Selbsterkenntnis, die in den Alltag der Nutzerinnen und Nutzer eingebettet sind. Langfristige Veränderungen im Lebensstil sind komplex und bedürfen eines tiefen Verständnisses menschlichen Verhaltens. Forschungen und praktische Ansätze aus Bildungsprogrammen, etwa an der Stanford University, zeigen, wie wichtig Beobachtung und kontextuelle Forschung sind, um wirkungsvolle digitale Lösungen zu entwickeln.