Die Landabsenkung, ein langsamer aber stetiger Prozess, bei dem sich die Erdoberfläche nach unten bewegt, wird oft mit Küstenregionen und deren Anfälligkeit durch den Klimawandel in Zusammenhang gebracht. Dabei bleibt häufig unbeachtet, dass auch viele Metropolen im Landesinneren der Vereinigten Staaten unter diesem Phänomen leiden. Die Auswirkungen sind vielschichtig und reichen von erhöhter Überflutungsgefahr über Schäden an Gebäuden und Verkehrsinfrastruktur bis hin zu erhöhten Kosten für Instandhaltung und Sanierung. Mit Hilfe modernster Fernerkundungstechnologien hat eine aktuelle Studie die Landabsenkungsraten in den 28 bevölkerungsreichsten Städten der USA analysiert und dabei alarmierende Erkenntnisse gewonnen. Die Ausdehnung der Landabsenkung in urbanen Gebieten ist umfangreicher als bislang angenommen.

Mindestens 20 Prozent der jeweiligen Stadtfläche dieser Großstädte sind von einer allmählichen Absenkung betroffen, was etwa 34 Millionen Menschen betrifft – eine Zahl, die der Bevölkerung einiger US-Bundesstaaten entspricht. Besonders betroffen sind Regionen in Texas, wie Houston, Dallas und Fort Worth, wo mehr als 70 Prozent der Stadtgebiete jährliche Absinkraten von mehr als 3 Millimetern aufweisen. In Houston ist sogar ein Drittel der Fläche von einer Absenkung über 5 Millimeter pro Jahr betroffen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass das Phänomen kein Randproblem ist, sondern eine flächendeckende Herausforderung urbaner Metropolen in den USA darstellt. Die Ursachen der Landabsenkung sind vielschichtig, wobei der menschliche Einfluss durch übermäßige Grundwasserentnahme als Haupttreiber gilt.

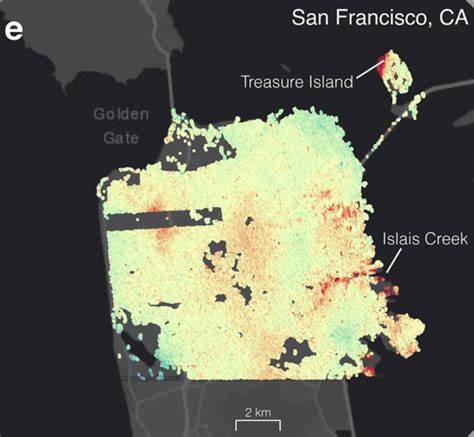

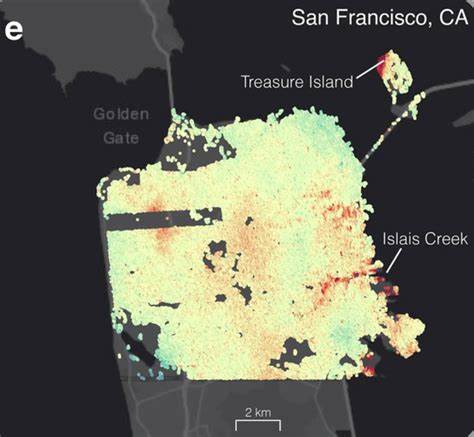

In vielen Städten führt die Entnahme von Wasser aus unterirdischen Aquiferen zu einem Absinken des Grundwasserspiegels, welches wiederum die Kompaktierung des darunterliegenden Bodens begünstigt. Dies verstärkt die Bodensenkung an der Oberfläche. Hochauflösende Satellitendaten konnten einen engen Zusammenhang zwischen Wasserstandsschwankungen in den geschlossenen Aquifern und der Magnitude der Landabsenkung nachweisen. Dabei zeigt sich, dass vor allem die Aquifere, deren Porenwasser durch eine Schicht separiert sind, empfindlich auf Entnahme reagieren. Regionale geologische Unterschiede beeinflussen ebenfalls die Geschwindigkeit und Ausprägung der Senkung.

Neben anthropogenen Faktoren spielen aber auch natürliche Prozesse eine Rolle. Auf der Ostküste der USA, etwa in New York und Philadelphia, führt der sogenannte glaziale isostatische Ausgleich zu einer natürlichen Senkung des Bodens. Diese Prozesse haben zwar langsamere, aber durchaus bemerkenswerte Auswirkungen auf die relative Meereshöhe und damit die Überflutungsrisiken. An der Westküste wirken tektonische Aktivitäten mit, die das Land zusätzlich an- oder abheben können. In Kombination mit den menschlichen Einflüssen entsteht so ein komplexes Muster der Bodendeformation, das sich lokal stark unterscheidet.

Eine der gravierendsten Folgen der Landabsenkung ist die Schädigung von Infrastruktur. Bereits geringe lokale Unterschiede in der Bodensenkung können Spannungen in Gebäudefundamenten verursachen, die sich in Form von Rissen, Setzungen und im schlimmsten Fall dem Versagen von Konstruktionen manifestieren. Die Gefahr wächst mit der zunehmenden urbanen Verdichtung, da ältere Bauwerke und kritische Infrastruktur nicht selten auf ohnehin instabilen Untergründen errichtet wurden. Satellitendaten erlauben mittlerweile die Berechnung von sogenannten Winkeldeformationen, welche Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit von Schädigungen liefern. Trotz der Tatsache, dass nur ein kleiner Prozentsatz der städtischen Fläche als Hochrisikozone eingestuft wird, liegen dort zehntausende Gebäude, die potenziell von Schäden betroffen sein könnten.

Ein weiteres Problem ist das damit verbundene Risiko von Überflutungen. Senkungen der Landfläche können bestehende Schutzmaßnahmen gegen Hochwasser unwirksam machen oder die hydraulischen Verhältnisse in urbanen Entwässerungssystemen verändern. Die Kombination von Landabsenkung und einem durch den Klimawandel steigenden Meeresspiegel führt zu einer erheblichen Verschärfung der Überflutungsgefahr, insbesondere in Küstenstädten wie New York, Washington DC oder San Diego. Die zunehmende Anzahl von Extremwetterereignissen verstärkt diese Problematik zusätzlich. Um den Herausforderungen der Landabsenkung zu begegnen, sind gezielte Maßnahmen sowohl in der Prävention als auch in der Anpassung erforderlich.

Eine der wichtigsten Strategien ist ein nachhaltigeres Grundwassermanagement. Techniken wie die kontrollierte Wiederauffüllung von Aquiferen und die Reduzierung übermäßiger Wasserentnahme durch technische und gesetzliche Maßnahmen können dazu beitragen, den Druck auf den Boden zu verringern und die Senkung zumindest zu verlangsamen oder zu stabilisieren. Zusätzlich müssen städtische Planungsprozesse die Erkenntnisse zu Landabsenkungen stärker berücksichtigen. Bauvorschriften sollten die Verwundbarkeit resilienter Infrastruktur gegenüber Bodenbewegungen stärker in den Fokus rücken, etwa durch die Verwendung flexiblerer Fundamentlösungen oder durch regelmäßige Inspektionen in gefährdeten Zonen. Die Integration von Landabsenkungsdaten in Flutrisikomodelle kann überdies dazu beitragen, Schutzmaßnahmen besser zu priorisieren und zu gestalten.

Technologische Innovationen spielen hier eine Schlüsselrolle. Die Nutzung von Satellitendaten ermöglicht es nicht nur, die Absenkungsraten spatial und temporal hochauflösend zu überwachen, sondern auch, Frühwarnsysteme zu entwickeln. So können betroffene Kommunen rechtzeitig Alarm schlagen, wenn kritische Schwellenwerte überschritten werden, und entsprechende Notfallmaßnahmen einleiten. Die soziale Dimension ist ebenfalls nicht zu vernachlässigen. Gebiete mit hoher Landabsenkungsrate überschneiden sich oft mit historischen Stadtteilen oder ärmeren Regionen, die weniger Ressourcen für Sanierung und Anpassung haben.

Ein gerechtes Risikomanagement erfordert daher inklusive Strategien, die betroffene Bevölkerungsgruppen aktiv einbinden und unterstützen. Das Zusammenspiel von natürlichen Prozessen und menschlichen Eingriffen sowie die komplexen Folgen der Landabsenkung machen das Thema zu einer der drängenden Herausforderungen für die urbane Entwicklung in den USA. Die jetzt verfügbaren Daten eröffnen die Möglichkeit, diese Gefahr systematisch und präzise zu erfassen und darauf aufbauend langfristige Strategien zu entwickeln. Die Verzahnung von Geowissenschaften, Stadtplanung, Wasserwirtschaft und sozialem Engagement ist dabei unerlässlich. Zukunftsforscher gehen davon aus, dass mit der fortschreitenden Verstädterung und dem Klimawandel die Risiken der Landabsenkung weiter zunehmen werden, sofern keine wirksamen Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Die Städte der USA stehen daher vor der Aufgabe, rasch und nachhaltig zu handeln, um ihre Bevölkerung, Infrastruktur und Umwelt langfristig zu schützen. Der Einsatz moderner Technologien und datengetriebener Entscheidungen bietet hierbei eine große Chance, die Herausforderungen effektiv zu bewältigen und die Städte klimaresilient zu gestalten.