Differentialrechnung ist eine fundamentale mathematische Methode, die in zahlreichen Bereichen von Wissenschaft, Technik und Computerwissenschaften Anwendung findet. Die herkömmliche digitale Umsetzung dieser Technik stößt jedoch zunehmend an physikalische Grenzen, insbesondere wenn es darum geht, Echtzeit-Datenverarbeitung an den sogenannten Edge-Devices mit begrenzten Ressourcen durchzuführen. Die Einführung des In-Memory Ferroelectric Differentiators (IMFD) stellt eine bahnbrechende Lösung dar, indem sie Differenzialoperationen direkt im Speicher durchführt und somit den Bedarf an umfangreichen Datenübertragungen sowie energieintensiven Rechenoperationen drastisch reduziert. Diese Technologie basiert auf den einzigartigen Eigenschaften ferroelektrischer Materialien, die ihre elektrische Polarisation unter Einwirkung eines externen elektrischen Feldes spontan und reversibel verändern können. Das Herzstück des IMFD bildet eine passive Kreuzpunkt-Anordnung von ferroelectric polymerbasierten Kondensatoren, die aus Poly(vinylidenfluorid-trifluorethylen) P(VDF-TrFE) gefertigt sind und eine hohe Stabilität sowie biokompatible Eigenschaften aufweisen.

Durch die Fähigkeit einzelner Kondensatoreinheiten, ihre Polarisationsrichtung bei Erhalt eines bestimmten Schwellwertes an elektrischer Spannung zu wechseln, können Veränderungen in Eingangsdatensignalen unmittelbar als Differenzen in den gespeicherten Zuständen festgehalten werden. Dies schafft eine direkte, analoge Rechenmöglichkeit für Differenzialoperationen, die völlig ohne aufwändige digitale Zwischenschritte auskommt. Ein entscheidender Vorteil dieser Herangehensweise ist die deutliche Minderung von Datenbewegungen zwischen Speicher und Recheneinheiten, wodurch nicht nur beträchtliche Zeitersparnisse erzielt werden, sondern auch der Energieverbrauch auf ein Minimum gesenkt wird. Die in der passiven Kreuzpunkt-Matrix beobachtete Nichtlinearität der Domänendynamik trägt gleichzeitig dazu bei, sogenannte „Sneak Paths“ zu verhindern — unerwünschte elektrische Pfade, die in großen Speichermatrizen sonst zu fehlerhaften Zuständen führen können. Diese Eigenschaft macht das System besonders robust und skalierbar für industrielle Anwendungen.

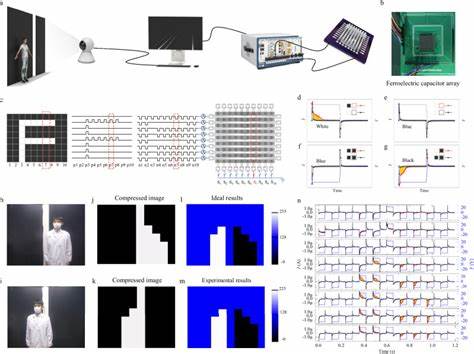

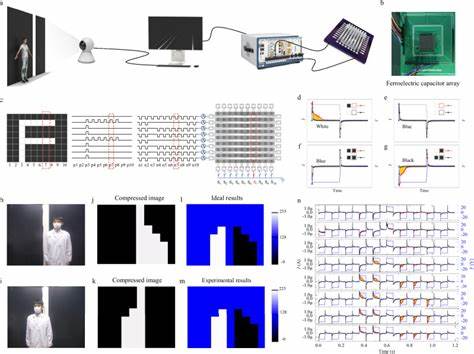

Experimentelle Untersuchungen belegen die Effektivität dieses Systems bei der Berechnung erster und zweiter Ableitungen von mathematischen Funktionen, die präzise mit idealen theoretischen Werten übereinstimmen. Durch eine geschickte Kodierung von Datenwerten in die Polarisationszustände der einzelnen Kondensatoreinheiten lassen sich erste differenzielle Berechnungen in analoger Form durchführen und direkt aus den erzielten Ladungsänderungen ablesen. Über die Ermittlung einfacher differenzieller Werte hinaus findet der IMFD auch praktische Anwendungen in der Bildverarbeitung, insbesondere bei der Extraktion von Bewegungsinformationen aus Videosignalen. Anders als bei traditionellen Bildsensoren mit CMOS-Technologie, die zahlreiche Arbeitsschritte und Speicherzugriffe für die Differenzialanalyse erfordern, ermöglicht der ferroelectric in-memory Differentiator die simultane Speicherung und Verarbeitung von Bilddaten. Veränderte Pixelwerte zwischen aufeinanderfolgenden Frames bewirken Polarisationswechsel in den entsprechenden Kondensatorelementen und erzeugen dadurch zeitgleich Signale, die Bewegungen automatisch und energieeffizient detektieren.

Dies wurde eindrucksvoll bei Experimenten mit einer Videoaufnahme eines Basketballspiels demonstriert, wobei nur die sich bewegenden Objekte dargestellt wurden, während stationäre Bildteile effektiv ausgeblendet wurden. Die Fähigkeit, Echtzeit-Bewegungsinformationen mit hoher Frequenz bis zu etwa 1 Megahertz zu verarbeiten, eröffnet somit neue Perspektiven für Anwendungen in autonomen Fahrzeugen, Überwachungssystemen und im Bereich des Internet of Things (IoT). Ein weiteres herausragendes Merkmal der Technologie ist die Langzeitstabilität der gespeicherten Polarisationszustände. In Testreihen konnte die Informationsretention über mindestens fünf Tage nachgewiesen werden, wodurch Bilddifferenzierungen auch über lange Zeiträume möglich werden. Solche Eigenschaften sind besonders wertvoll für Anwender, die ununterbrochene und zuverlässige Bildüberwachung über große Intervalle benötigen, etwa in der Fertigungsindustrie zur Defekterkennung auf Siliziumwafern oder beim Monitoring sicherheitsrelevanter Bereiche.

Die Herstellung der ferroelectric Kondensatoren erfolgt durch eine Lösungstechnik für Polymerfilme aus P(VDF-TrFE), was eine hohe chemische Stabilität, uniforme Beschichtungen und die einfache Integration in bestehende Fertigungsprozesse ermöglicht. Die Kondensatoren werden in Kreuzpunktmatrizen von typischerweise 40×40 Einheiten mit einer Kapazitätsgröße von etwa 200 mal 200 Mikrometern angeordnet. Elektroden aus Platin und Aluminium sorgen für eine zuverlässige elektrische Anbindung. Charakteristische Hystereseschleifen bei den Polarisation-gegen-Feld-Messungen bestätigen den ferroelectric Charakter der Schichten und die Fähigkeit zur reversiblen Domänenumschaltung. Die in der research vorgestellten Schaltungen zeichnen sich durch ihre Störsicherheit und Fertigungsqualität aus, was durch hohe Ausbeute und geringe Variabilität zwischen Einzeleinheiten belegt wird.

Eine typische Ladungsumschaltmenge korreliert linear mit der Anzahl simultan schaltender Domänen, womit die Grundlage für eine analoge Differenzialrechnung gelegt wird. Auch komplexere Derivatfunktionen, wie etwa die erste und zweite Ableitung einer Parabel oder einer Sinusfunktion, können mit hoher Genauigkeit gelöst werden. Blickt man auf den Vergleich mit konventionellen MCU-basierten Systemen für die Bilddifferenzierung, zeigt das ferroelectric in-memory Differentiator-Konzept eine drastische Einsparung an Gerätespeicher und eine Minimierung des Datenverkehrs. Während bisherige Verfahren mehrere Speicherzugriffe und Rechenoperationen erforderten, genügt beim IMFD ein einziger Zugriff zum Ermittlung der Differenz. Dadurch ist neben einer besseren Energieeffizienz auch eine stark verkürzte Latenzzeit realisierbar.

So liegt der Energieverbrauch für eine einzelne Differenzialrechnung des IMFD bei geschätzten 0,24 Femptojoule, was eine um mehrere Größenordnungen bessere Ökobilanz bedeutet als bei herkömmlichen digitalen Rechensystemen. Zukunftspotenzial zeigt sich zudem in der Verwendung anderer, noch schnell schaltender ferroelektrischer Materialien, insbesondere Hafnium-basierter Ferroelectrika, die aufgrund ihrer atomar-dünnen Schichten Betriebsspannungen im unteren zweistelligen Volt-Bereich und ultrahohe Schaltgeschwindigkeiten ermöglichen. Daraus ergeben sich spannende Perspektiven für eine Skalierung hin zu dreidimensionalen, höchst kompakten Speicher- und Recheneinheiten, die auch in anspruchsvollen IoT-Ökosystemen, neuromorphen Computingsystemen und künstlichen neuronalen Netzen zum Einsatz kommen können. Neben technischen Vorteilen eröffnen ferroelectric Systeme auch Möglichkeiten zur Integration in biomimetische oder neuroinspirierte Architekturen, da die analoge Verarbeitung und Speicherung eng an natürliche Informationsverarbeitung angelehnt sind. Der IMFD kann hier als Schlüsseltechnologie betrachtet werden, die das Prinzip der lokalen Datenverarbeitung im Speicher nachbildet und so die Grundlage für effiziente Echtzeit-Kalkulationen hochdimensionaler Datenströme legt.