Manche Verbindungen zwischen Wissenschaft und Popkultur erscheinen auf den ersten Blick unerwartet, doch sie gewähren spannende Einblicke in Geschichte, Ästhetik und gesellschaftliche Entwicklungen. Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist die Geschichte des Pulsars, der Einfluss auf das legendäre Joy Division Albumcover, die frühe Datenvisualisierung und der Umstand, wie all diese Elemente bis heute die Welt der Datenanalyse und der Musik geprägt haben. Die Verschmelzung von Astronomie, Musikgeschichte und moderner Datenvisualisierung erzählt eine Geschichte, die Facetten von Entdeckung, Innovation und ethischer Reflexion umfasst. 1967 entdeckte Jocelyn Bell, eine junge Ärztin und Forscherin am Mullard Radioastronomie-Observatorium nahe Cambridge in Großbritannien, ein Phänomen, das die Astronomie nachhaltig beeinflussen sollte. Bei der Bedienung eines eigens mit aufgebauten Radioteleskops bemerkte sie ein ungewöhnliches, sehr regelmäßiges Signal – zu Beginn scherzhaft „kleine grüne Männchen“ genannt.

Dieses Signal stellte sich als Pulsar heraus, ein überaus schnell rotierender Neutronenstern, der elektromagnetische Strahlung aussendet. Die Entdeckung war revolutionär und für die Wissenschaft von epochaler Bedeutung. Obwohl das Team, das diesen Durchbruch erzielte, 1974 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde, blieb Jocelyn Bell die Anerkennung verwehrt – ein Umstand, der bis heute als einer der bekanntesten Fälle von Ungerechtigkeit innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft gilt. Bahnbrechende Entdeckungen wurden somit von gesellschaftlichen und institutionellen Barrieren begleitet, die insbesondere Frauen den Zugang zu Anerkennung erschwerten. Die Entdeckung des Pulsars mündete nicht nur in grundlegenden Erkenntnissen für die Astrophysik, sondern beeinflusste überraschenderweise auch frühe Versuche der Datenvisualisierung.

Ende der 1960er Jahre begann Harold Craft, ein Doktorand an der Cornell University, sich der Darstellung der aus Pulsardaten gewonnenen Informationen zu widmen. Seine Herausforderung bestand darin, komplexe, übereinanderliegende Daten verständlich abzubilden. Craft entwickelte eine Methode, bei der er die Daten als aneinandergereihte Linien visualisierte, die an eine Bergkette erinnern – sogenannte Ridgeline-Plots. Dabei blockieren hohe „Berge“ die Sicht auf jene Linien, die weiter hinten liegen, ähnlich wie in einer echten Gebirgslandschaft. Diese Idee war einfach, aber unglaublich effektiv und stellte einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von Visualisierungstechniken dar.

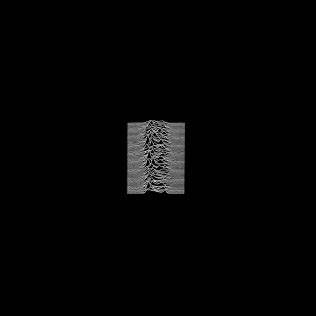

Die graphische Darstellung zeigte nicht nur die wissenschaftlichen Daten eines neuartigen astrophysikalischen Phänomens, sondern wurde später Teil des Cambridge Encyclopaedia of Astronomy und machte so einen lukrativen Sprung in die Popkultur. England der 1970er Jahre war von wirtschaftlichen Schwierigkeiten geprägt, besonders im industriellen Norden des Landes. In dieser Zeit entstand die Band Joy Division, deren Mitglieder mit den gesellschaftlichen Realitäten und ihrer eigenen, musikalischen Vision zu kämpfen hatten. Der Gitarrist Bernard Sumner entdeckte während eines Bibliotheksbesuchs das brillante Pulsar-Bild in der Cambridge-Enzyklopädie und war sofort von der Ästhetik fasziniert. Für das Debütalbum der Band suchte man nach einem ikonischen Bild, und das Pulsar-Muster schien dafür perfekt geeignet.

Der Gestaltung des Albumcovers widmete sich der junge Designer Peter Saville, der die Vorgabe erhielt, eine schwarz-auf-weiß Darstellung zu schaffen. Saville entschied sich jedoch für eine Umkehr der Farben – eine weiße Linie auf schwarzem Hintergrund. Das Ergebnis war das markante, minimalistische Design, das ohne den Bandnamen oder den Albumtitel auskommt und dennoch sofort wiedererkennbar ist. Das Album „Unknown Pleasures“ wurde zwar nicht sofort ein kommerzieller Erfolg, zeigte jedoch einen hohen künstlerischen Anspruch und wurde im Laufe der Jahre zu einem Meilenstein der Musikgeschichte. Die tragische Geschichte um den frühen Tod des Sängers Ian Curtis fügte eine weitere tragische Dimension hinzu, hatte aber auch zur Folge, dass der Bekanntheitsgrad von Joy Division und ihrem visuellen Erbe stetig wuchs.

Heute findet man das ikonische Albumcover auf T-Shirts, Tattoos, Schuhen und sogar Strandtüchern – ein Symbol, das weit über seine ursprüngliche Funktion hinausgewachsen ist. Der Einfluss des „Unknown Pleasures“-Designs geht auch auf die Welt der Datenvisualisierung ein. 2017 entwickelte Claus Wilke, ein renommierter R-Programmierer, ein Paket namens ggjoy, welches speziell dafür konzipiert war, sogenannte „Joy Plots“ zu erstellen – eine grafische Darstellung, die stark an das Pulsarbild und das Albumcover erinnert. Solche Darstellungen, bei denen sich mehrere Dichtekurven überlagern und so einen Effekt wie auf einem Gebirgszug erzeugen, sind besonders hilfreich zur Visualisierung von Verteilungen über Gruppen hinweg. Später erkannte Wilke jedoch, dass der Begriff „Joy Plots“ mit einem kritischen historischen Kontext verbunden ist.

Der Name „Joy Division“ stammt nämlich aus einer dunklen Epoche der Geschichte und bezieht sich auf Zwangsprostitutionseinheiten in nationalsozialistischen Konzentrationslagern, wie sie in dem Buch „House of Dolls“ thematisiert werden. Angesichts dieses belasteten Hintergrunds entschied sich Wilke, seinen Paketnamen in ggridges umzubenennen und die Plots als „Ridgeline Plots“ zu bezeichnen. Damit wird die ursprüngliche ästhetische Inspiration mit einem bewusst distanzierten, neutralen Begriff versehen. Heute sind sowohl R- als auch Python-Programmierer von der alten Pulsar-Datenvisualisierung inspiriert und haben zahlreiche Variationen, Animationen und Nachbildungen erstellt, die auf bekannten Grafikpaketen wie ggplot2 oder Matplotlib basieren. Diese Beispiele zeigen, wie aus wissenschaftlichen Daten visuell beeindruckende Formen entstehen können, die gleichzeitig Historie und Popkultur miteinander verknüpfen.