Die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz und Deep Learning hat die Welt der Softwareentwicklung grundlegend verändert. Besonders für Gründer von Startups ist heute die Fähigkeit, schnell auf Marktanforderungen zu reagieren, essenziell. Die Integration von KI-gestützten Tools erleichtert diesen Prozess erheblich, stellt aber auch neue Herausforderungen an das Selbstverständnis und die kontinuierliche Weiterentwicklung von Entwicklern. Wie lässt sich ein gesundes Gleichgewicht zwischen schneller Umsetzung und tiefgreifendem Lernen erreichen? Diese Frage beschäftigt viele Gründer, die trotz der produktivitätssteigernden Wirkung von KI vermeiden möchten, sich zu sehr auf automatisierte Hilfsmittel zu verlassen und dabei ihre fundamentalen Fähigkeiten zu verlieren.KI-unterstützte Entwicklungswerkzeuge wie GitHub Copilot oder ChatGPT haben es möglich gemacht, Routineaufgaben effizienter zu erledigen, Boilerplate-Code automatisch zu generieren und erste Lösungsvorschläge für komplexe Programmierfragen zu liefern.

Diese Werkzeuge unterstützen den Entwickler darin, sich auf höherwertige und kreative Aspekte der Softwareentwicklung zu konzentrieren, anstatt Zeit mit repetitiven Tätigkeiten zu verbringen. Gerade im Startup-Umfeld, wo Geschwindigkeit oft über Markterfolg oder -misserfolg entscheidet, sind diese Vorteile nicht zu unterschätzen. Doch mit zunehmender Vertrautheit mit KI-Assistenten wächst die Gefahr, sich zugunsten von Schnelligkeit weniger intensiv mit den zugrundeliegenden Technologien, Algorithmen und Architekturen auseinanderzusetzen. Dieses Phänomen kann dazu führen, dass Entwickler wichtige Problemlösungsfähigkeiten verlernen oder ein oberflächliches Verständnis ihres Fachgebiets entwickeln.Die Herausforderung für Gründer besteht daher darin, eine Balance zu finden, die sowohl die Effizienz von AI-basierten Tools nutzt als auch die eigene fachliche Kompetenz fördert.

Im Kern geht es um die Frage, wie man durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz die Produktentwicklung beschleunigt, ohne dass die eigenen Fähigkeiten auf der Strecke bleiben. Dabei ist es wichtig, zunächst die eigenen Lernziele und Prioritäten klar zu definieren. Wer sich ausschließlich als Entwickler versteht, möchte seine Kenntnisse laufend vertiefen und erweitern, um auch in komplexen Situationen unabhängig von KI-Systemen schnell und effektiv agieren zu können. Wer hingegen die Rolle eines Gründers fokussiert, sieht sich häufig einem engen Zeit- und Wettbewerbsdruck gegenüber, bei dem Geschwindigkeit und Marktanpassungsfähigkeit im Vordergrund stehen.Eine Strategie zur Bewältigung dieser Spannung kann darin bestehen, KI-Tools gezielt als Lernbegleiter zu nutzen, statt sie nur zur Automatisierung einzusetzen.

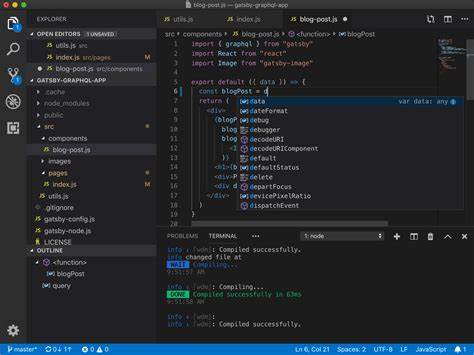

Beispielsweise kann man vorgeschlagene Code-Snippets nicht blind übernehmen, sondern sie zum Anlass nehmen, eigene Analyse- und Debuggingfähigkeiten zu trainieren. Dabei hilft es, sich bewusst Zeit für die Reflexion und das tiefergehende Verständnis der vom KI-Assistenten generierten Vorschläge zu nehmen. So werden die Tools zu Partnern beim Lernen und nicht nur zu einer „Abkürzung“. Zudem kann es wertvoll sein, regelmäßig ohne KI-Unterstützung zu programmieren, um ein Gespür für den eigenen Entwicklungsfortschritt und die Erhaltung grundlegender Kompetenzen zu behalten.Die eigene Produktivität und das Entwicklungstempo lassen sich auch durch clevere Workflow-Gestaltung optimieren.

Es lohnt sich, Routinetätigkeiten wie Tests, Dokumentation oder einfache Codestrukturen an die KI auszulagern, während komplexere Kernbestandteile des Produkts manuell entwickelt und vor allem verstanden werden. Auf diese Weise bleibt der Entwickler auf dem technischen Stand und kann gleichzeitig schnell auf Kundenfeedback reagieren und Iterationen durchführen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Zusammenarbeit im Team. Wenn Gründer darauf achten, dass sie auch ohne KI-Unterstützung fundierte Code Reviews durchführen und Architekturentscheidungen hinterfragen, stärken sie sowohl ihre eigene Expertise als auch die Qualität des Produkts.Ein häufig geäußerter Gedanke ist, dass KI die grundlegenden Fähigkeiten von Entwicklern verdrängt.

Tatsächlich zeigen aber viele Erfahrungsberichte aus der Praxis, dass KI vor allem dann einen echten Mehrwert bietet, wenn bereits solides technisches Wissen vorhanden ist. Nur so kann man beurteilen, ob ein Vorschlag sinnvoll ist oder angepasst werden muss. Die Gefahr, sich auf KI zu sehr zu verlassen, besteht vor allem dann, wenn die eigene Expertise nicht ausreichend ausgebaut oder gepflegt wird. Wer dagegen kontinuierlich an seinen Fähigkeiten arbeitet, wird feststellen, dass KI-Tools eher einen Multiplikatoreffekt haben und erlauben, mehr in kürzerer Zeit zu erreichen, ohne das eigene Know-how zu verlieren.Gleichzeitig sollten Gründer im Startup-Umfeld auch die Grenzen von KI erkennen.

Viele komplexe Problemstellungen oder architektonische Herausforderungen können derzeit noch nicht vollständig automatisiert gelöst werden. Hier braucht es menschliche Kreativität, Erfahrung und eine ganzheitliche Sicht auf die Systemanforderungen. Die Kombination aus menschlichem Ingenieursgeist und KI-gestützter Effizienz macht daher den Unterschied im Wettbewerb aus. Ein oft erwähnter Fallstrick ist die Versuchung, sich zu sehr auf schnelle Ergebnisse zu konzentrieren, die aber nur oberflächlich Qualität besitzen. Solche Lösungen sind langfristig schwer wartbar und können das Unternehmenswachstum behindern.

Neben der technischen Seite spielt auch das persönliche Mindset eine wichtige Rolle. Gründer sollten sich regelmäßig selbst reflektieren und messen, inwieweit die Nutzung von KI ihren Lernfortschritt und ihre Problemlösungskompetenz beeinflusst. Das kann durch kleine Coding-Challenges ohne KI, das Schreiben von Blogartikeln oder das Halten von Vorträgen geschehen, bei denen das eigene Wissen angewandt wird. Auch der Austausch mit anderen Entwicklern oder Mentoren hilft, den eigenen Stand zu überprüfen und Perspektiven zu erweitern. Durch diese bewusste Selbstbeobachtung und -steuerung lässt sich verhindern, dass die Abhängigkeit von KI zu Lasten der eigenen Entwicklung geht.

Die Balance zwischen schneller Markteinführung und nachhaltiger Kompetenzentwicklung ist ein fortwährender Prozess. KI ist kein Ersatz für Lernen und Erfahrung, sondern ein Werkzeug, das gezielt eingesetzt werden will. Indem Gründer und Entwickler es schaffen, die Stärken von KI zu nutzen und gleichzeitig ihre eigenen Fähigkeiten systematisch zu fördern, legen sie den Grundstein für langfristigen Erfolg. Dieser nachhaltige Ansatz schafft nicht nur bessere Produkte, sondern stärkt auch die Rolle des Menschen in einer immer stärker automatisierten Welt.Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Integration von Deep Learning und künstlicher Intelligenz in die Produktentwicklung für Gründer sowohl eine große Chance als auch eine Herausforderung darstellt.

Für den nachhaltigen Erfolg braucht es klare Ziele, bewusste Nutzung von KI-Tools und kontinuierliche Arbeit an der eigenen Expertise. Wer diese Balance schafft, kann nicht nur schneller und effizienter entwickeln, sondern sich auch als kompetenter und reflektierter Gründer auf dem Markt behaupten – ein entscheidender Vorteil in der dynamischen Welt der Technologie und Innovation.