Nordkorea steht erneut im Mittelpunkt weltweiter Besorgnis, nachdem bekannt wurde, dass das Land Uranabfälle gezielt in Flussgewässer einleitet, die Richtung Südkorea fließen. Die Uranabfälle stammen aus einer Uranraffinerie im Landkreis Pyongsan in der Provinz Nord-Hwanghae, welche eine zentrale Rolle im nordkoreanischen Nuklearprogramm spielt. Diese Einrichtung produziert aus abgebautem Uranerz sogenanntes Yellowcake, das als konzentrierter Urandioxid-Rohstoff gilt und für die Weiterverarbeitung in Nuklearwaffen unerlässlich ist. Die sorglose oder sogar absichtlich durchgeführte Entsorgung dieses radioaktiven Abfalls in Wasserläufe wirft weitreichende Umwelt- und Sicherheitsfragen auf, die nicht nur die koreanische Halbinsel, sondern auch die Nachbarländer betreffen. Der Kern der Problematik liegt in der Rückhaltung bzw.

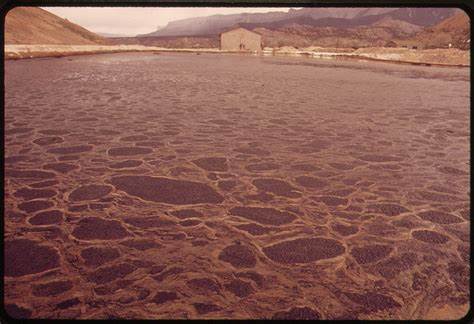

der Behandlung des Abfalls. Bis vor Kurzem wurde der flüssige Abfall in einem Sedimentationsbecken aufbewahrt, welches sich auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses vom Pyongsan-Komplex befindet. Dieses künstliche Becken diente dazu, Feststoffe abzuscheiden und die radioaktive Belastung zu reduzieren, ehe das Wasser in die Umwelt gelangt. Allerdings weisen Satellitenbilder darauf hin, dass das Becken inzwischen eine Kapazitätsgrenze erreicht und Nordkorea begonnen hat, ungeklärte Abwässer aus diesem Sammelbecken direkt in das Flusssystem abzugeben. Diese Abwässer fließen über einen kleinen Bach in den Yesong-Fluss, der weiter südlich entlang der Grenze bis in die Gewässer um Ganghwa Bay und schließlich in die Westsee reicht, die zu Korea gehört.

Eine dadurch mögliche Kontamination der Flüsse und küstennahen Gewässer Südkoreas ist alarmierend, da Uran und dessen Abbauprodukte als radioaktiv und toxisch gelten. Langfristige Einwirkungen könnten gravierende Auswirkungen auf die aquatische Umwelt, die Fischereiindustrie, die menschliche Gesundheit und die regionale Sicherheit haben. Analysen von Satellitenbildern mit einer Auflösung von 60 Zentimetern zeigen, dass Nordkorea offenbar unterhalb des Sedimentationsbeckens zusätzlich einen unterirdischen Tunnel errichtet hat, der den direkten Abfluss von belastetem Wasser in den kleinen Zufluss ermöglicht. Diese Maßnahme äußert nicht nur Vernachlässigung, sondern auch bewusstes Handeln, die Umweltbelastung zu erweitern, obwohl internationale Kontrollmechanismen und Überwachungssysteme solche Aktivitäten anhand von Satellitenbildern bereits aufdecken können. Die Umweltschäden sind bereits erkennbar.

Im Sedimentationsbecken hat sich Ablagerungsschlamm über Jahre angesammelt und die Fläche der belasteten Wasseroberfläche hat sich dramatisch vergrößert. Wo 2006 lediglich etwa zwei Hektar verschlammt waren, hat sich die kontaminierte Fläche bis 2024 auf mehr als 16 Hektar erweitert. Die Wasseroberfläche zeigt einen ausgeprägten Algenbewuchs, was ein Zeichen für ökologisches Ungleichgewicht durch Nährstoffüberladung und Verschmutzung ist. Den Bewohnern der umliegenden Gebiete wird vermutlich auch ein beißender, giftiger Geruch aus der Nähe des Beckens vernommen. Historisch betrachtet gab es bereits seit Jahren Besorgnis über Lecks entlang alter Pipelines an dieser Anlage.

Berichte von 2019 durch südkoreanische Behörden hatten zwar keine signifikanten radioaktiven Kontaminierungen festgestellt, doch damals lag der Fokus eher auf unabsichtlichen Lecks und nicht auf einem systematischen und bewusstem Abwassereinleitung. Heute jedoch zeichnet sich ein anderes Bild ab: Die Entsorgung in den Fluss mit erheblicher Schadstoffbelastung geschieht absichtlich und wurde mittels eines Neubaus von Entwässerungstunneln ermöglicht. Dieses Vorgehen wirft nicht nur Fragen hinsichtlich der Umweltverträglichkeit Nordkoreas auf, sondern auch nach den politischen und sicherheitsrelevanten Implikationen. Südkorea, als unmittelbarer Nachbar, ist direkt von den Folgen betroffen. Kontaminiertes Wasser belastet nicht nur Ökosysteme, sondern kann auch die Trinkwasserversorgung und die Gesundheit der Bevölkerung gefährden.

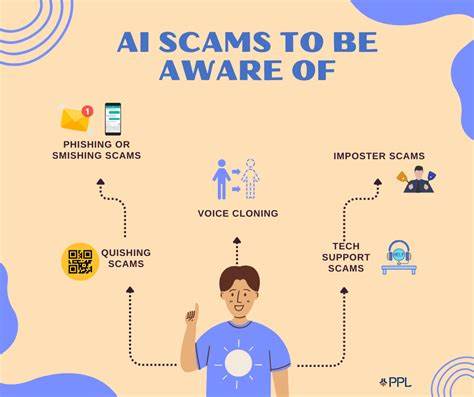

Darüber hinaus hat die Einleitung von Uranabfällen in Gewässer auch internationale Beziehungen belastet und könnte zu verstärkten Spannungen auf der koreanischen Halbinsel führen. Die internationale Gemeinschaft steht vor der Herausforderung, geeignete Maßnahmen zur Überwachung und Eindämmung zu finden. Bisher machen Überwachungen per Satellit Fortschritte, doch ohne direkten Zugang und Zusammenarbeit mit Nordkorea bleiben viele Aktivitäten im Verborgenen. Sanktionen und diplomatische Druck haben bislang keine nennenswerte Änderung des Verhaltens bewirkt. Dabei ist eine nachhaltige Lösung notwendig, die sowohl Umweltschutzmaßnahmen als auch die Einhaltung internationaler Vereinbarungen zum Umgang mit nuklearen Abfällen und Umweltrisiken einschließt.

Die Umweltgefährdung durch Radioaktivität ist weltweit ein ernstzunehmendes Thema. Uranabfälle enthalten radioaktive Isotope, die in hohen Konzentrationen sowohl die Flora als auch Fauna schädigen können. Für den Menschen besteht bei Kontakt oder Aufnahme in den Organismus erhebliche gesundheitliche Risiken, darunter vermehrtes Krebsrisiko und genetische Schäden. Besonders bedenklich ist der Umstand, dass Wasser ein natürliches Transportmedium darstellt, das sich frei grenzüberschreitend ausbreitet – so wie im Fall des Yesong-Flusses, der in Südkorea zu Zuflüssen der Westsee wird. Neben den unmittelbaren Umweltgefahren hat das Vorgehen Nordkoreas auch eine symbolische und strategische Dimension.

Mit dem Uranabbau und dessen Verarbeitung sichert sich das Land eine unabdingbare Grundlage für sein umstrittenes Nuklearwaffenprogramm. Die offensichtliche Missachtung von Umwelt- und Sicherheitsnormen signalisiert zudem eine Haltung, die auf Abschreckung und Machtdemonstration gegenüber Südkorea und globalen Akteuren setzt. Dies erschwert Dialog und Zusammenarbeit enorm. Die Südliche Regierung ist insofern gefordert, durch wissenschaftliche Untersuchungen, Wasserproben und weitergehende Umweltdaten die Lage transparent zu machen und in internationalen Foren anzusprechen. Nur durch belastbare Evidenzen lässt sich politischer Druck verstärken und ein multilateraler Lösungsansatz fördern.

Auch die Bürgerinnen und Bürger Südkoreas sind berechtigt, sich über die potenziellen Gefahren ihrer Gewässer zu informieren und Schutzmaßnahmen zu fordern. Auf der anderen Seite bedarf es einer eingehenden politischen Analyse, wie Umweltfragen im Konfliktkontext eingesetzt werden können. Umweltverschmutzung als strategisches Druckmittel auf Nachbarn ist ein bislang wenig diskutierter Aspekt, der in zukünftigen Verhandlungen zum koreanischen Friedensprozess und regionaler Stabilität berücksichtigt werden sollte. Abschließend lässt sich sagen, dass die Aufgabe, Umweltzerstörung und nukleare Risiken auf der koreanischen Halbinsel zu minimieren, nur gemeinschaftlich bewältigt werden kann. Nordkoreas Verhalten zeigt, wie Umweltfragen schnell zu sicherheitspolitischen Krisen werden können.

Die Balance zwischen Umweltverantwortung, regionaler Sicherheit und geopolitischen Interessen wird die Zukunft der gesamten Region maßgeblich beeinflussen. Eine verstärkte Zusammenarbeit, mehr Transparenz und ein stärkeres Engagement der internationalen Gemeinschaft sind notwendig, um irreversible Schäden abzuwenden und einen nachhaltigen Frieden zu fördern.