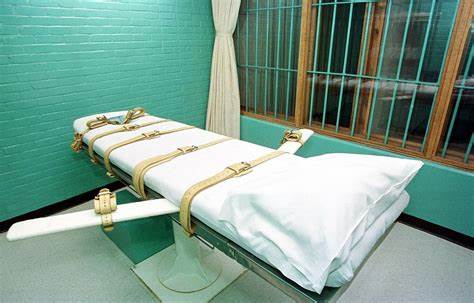

Die Todesstrafe zählt zu den umstrittensten Formen der staatlichen Gewaltanwendung und steht seit jeher im Fokus heftiger ethischer, juristischer und gesellschaftlicher Debatten. Innerhalb der verschiedenen Methoden zur Vollstreckung der Todesstrafe hat sich die Giftspritze seit den späten 1970er-Jahren als vermeintlich humanere Alternative zu brutalen und oft spektakulär misslungenen Formen wie dem elektrischen Stuhl, Hängen oder der Erschießung etabliert. Doch die ruhige Fassade der Giftspritze verbirgt eine grausame und fatal fehlerhafte Praxis, die viel mehr Leiden verursacht als offiziell zugegeben wird. Der Roman eines verdeckten Skandals, der grundlegende Probleme einer fundamentalen Institution unserer Gesellschaft enthüllt, ist tief verwoben mit medizinischer Fahrlässigkeit, juristischen Fehlentwicklungen und rassistischer Ungerechtigkeit. Die Giftspritze wurde Anfang der 1970er-Jahre mit dem Ziel eingeführt, die Todesstrafe „moderner“ und „menschlicher“ zu gestalten.

Die Idee gründete auf den Versprechungen einer sauberen, schmerzfreien und medizinisch überwachten Tötungsmethode. Dr. Jay Chapman, ein Mediziner aus Oklahoma, war maßgeblich an der Entwicklung eines Drei-Drogen-Cocktails beteiligt, der rasch zum Standard für die Vollstreckung wurde. Diese Mischung beinhaltet ein Barbiturat zur Narkose, einen Muskelrelaxans, der die Lähmung der Atmung bewirkt, und letztlich ein Kaliumsalz, das den Herzstillstand auslöst. Auf dem Papier klang das wie ein sorgfältig abgestimmtes Verfahren, doch die Wirklichkeit erwies sich als deutlich grausamer.

Die Anwendung dieser Medikamentenkombination basierte von Anfang an auf einer dürftigen wissenschaftlichen Grundlage. Es fehlte fast vollständig an fundierten Studien über die Wirkungen der Dosen, mögliche Wechselwirkungen oder den menschlichen Schmerz während des Prozesses. Trotz zahlreicher Beweise dafür, dass die Todgeweihten oftmals quälende, längere und qualvolle Todeserfahrungen durchlebt hatten, wurde das Verfahren kaum hinterfragt. Das fatale Ergebnis waren wiederholte Fälle von „verpatzten“ Hinrichtungen, die nicht nur menschliches Leid verursachten, sondern auch die Glaubwürdigkeit des Rechtssystems erschütterten. Die systematischen Probleme der Giftspritze werden durch mehrere Faktoren verschärft.

Die Gewinnung der verwendeten Arzneimittel gestaltet sich für staatliche Stellen zunehmend schwierig, da immer mehr Hersteller aus ethischen Gründen die Lieferung an Vollstreckungsbehörden verweigern. Deshalb greifen Behörden immer öfter auf mittelmäßige, nicht regulierte Apotheken zurück, sogenannte Compounding-Pharmacies, die oft nicht die nötigen Standards erfüllen. Mangelnde Transparenz bei der Beschaffung sowie Verstöße gegen regulatorische Rahmenbedingungen haben immer wieder zur Verwendung verunreinigter oder unwirksamer Substanzen geführt, was das Leiden der Gefangenen verlängert oder verstärkt hat. Weiterhin ist die Ausführung der Giftspritze in den meisten Fällen nicht von medizinischem Personal übernommen, da medizinische Vereinigungen das Mitwirken bei Hinrichtungen aus ethischen Gründen ablehnen. Stattdessen sind es meist unerfahrene Justizvollzugsbeamte, die die tödlichen Injektionen vornehmen.

Fehler bei der Venenpunktion, falsche Dosierungen oder nicht ausreichend überwachte Abläufe führen häufig zu langwierigen und qualvollen Prozessen, in denen die Verurteilten sichtbar leiden, was die öffentliche Moralvorstellung und Unterstützung der Todesstrafe belastet. Ein düsteres Kapitel in dieser Geschichte ist die vielfach dokumentierte fehlende Transparenz staatlicher Institutionen. Viele Bundesstaaten haben sogenannte „Geheimhaltungsgesetze“ erlassen, die es erlauben, Details über die Herkunft der Medikamente, die genaue Zusammensetzung der Tötungscocktails und den Ablauf der Hinrichtungen vor der Öffentlichkeit und Gerichten zu verbergen. Dieses Vorgehen erschwert es Betroffenen, kritische Informationen zu erlangen, Missstände aufzudecken oder rechtliche Schritte einzuleiten. Der Fall Brad Sigmon etwa illustriert eindrucksvoll, wie ein Gefangener angesichts dieser Unsicherheiten lieber die Erschießung durch ein Gnadenschusskommando wählte, statt einer Giftspritze, bei der er fürchtete, „verbrannt und gekocht“ zu werden.

Juristisch erweist sich das Thema als kompliziertes Fass ohne Boden. Die US-amerikanische Rechtsprechung hat sich über Jahrzehnte zunehmend auf eine administrative und technische Betrachtung der Vollstreckung der Todesstrafe fokussiert. So wird die Frage, ob die Todesstrafe an sich moralisch und politisch gerechtfertigt ist, oft zugunsten von Debatten über Protokolle, Methoden und deren vermeintliche „Verbesserungen“ beiseitegeschoben. Wichtige Urteile wie Glossip v. Gross im Jahr 2015 forderten von Verurteilten die absurde Pflicht, nicht nur Misshandlungen aufzuzeigen, sondern auch alternative, vermeintlich „menschlichere“ Vollstreckungsmethoden vorzuschlagen – eine gutachterlich kaum erfüllbare Bedingung, die faktisch die Entwicklung einer juristischen Kritik an der Methode zum Scheitern bringt.

Zudem spitzen sich die Probleme angesichts des klar belegten Rassismus in der Anwendung der Todesstrafe zu. Afroamerikaner und andere Minderheiten sind überproportional oft von der Verhängung der Todesstrafe betroffen und stellen auf den Todeslisten eine unangemessen hohe Zahl dar. Die Verbindung von kapitalsprachlicher Gewalt mit einer Geschichte von Rassismus und sozialer Ungleichheit macht die Giftspritze nicht nur zu einer Frage der methodischen Fragwürdigkeit, sondern zu einem Symbol für die strukturelle Gewalt eines Systems, das nicht nur den Tod, sondern auch soziale Ausgrenzung vollstreckt. Was kann aus dieser düsteren Lage folgen? Die jüngsten Entwicklungen, wie etwa die gezielte Wahl der Erschießung durch Brad Sigmon, die zunehmende öffentliche Debatte über „Fehlvollzüge“ und versteckte Zusammenhänge sowie die kritische Aufmerksamkeit von Autoren und Aktivisten lassen auf einen möglichen Wandel hoffen. Immer mehr Stimmen fordern ein Ende der Todesstrafe in all ihren Formen, die Abschaffung nicht nur klinisch vermeintlich fragwürdiger Methoden wie der Giftspritze, sondern die grundsätzliche Überwindung der staatlichen Todesstrafe als unmenschlichen und reaktionären Sanktionsmechanismus.

Das Buch „Secrets of the Killing State: The Untold Story of Lethal Injection“ von Corinna Barrett Lain zeigt eindrücklich die Komplexität und Widersprüche eines Systems auf, das trotz vielfacher Skandale und Belege für unmenschliche Praktiken weiterbesteht. Die Auseinandersetzung mit ihrer Analyse macht eines klar: Der Kampf gegen den qualvollen Prozess der Giftspritze ist untrennbar verbunden mit einer grundsätzlichen Kritik an Rassismus, dem Strafstaat und der politischen Legitimation von Gewalt. Wer von „humaneren“ Prozessen spricht, darf das größere Problem der Todesstrafe selbst nicht aus den Augen verlieren. Der Diskurs um die Giftspritze ist heute eine Frage von größeren sozialen und politischen Dynamiken. Er führt uns vor Augen, wie leicht Staatshandeln an der Grenze zur Barbarei verfehlen kann, wenn wissenschaftliche Sorgfalt, Transparenz und moralische Reflexion fehlen.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema ist somit nicht nur eine juristische oder medizinische Herausforderung, sondern eine gesellschaftliche Probe, in der wir als Gesellschaft unser Verständnis von Recht, Gerechtigkeit und Menschlichkeit unter Beweis stellen müssen. Die fortwendende Debatte um die Todesstrafe und ihre Umsetzung zeigt, dass die menschliche Würde oft dort bedroht wird, wo juristische Verfahren und medizinische Praxis auf administrative Zwecke reduziert werden. Es ist ein Aufruf zur Aufmerksamkeit, zum sozialen Engagement und zur Reflexion über ein Thema, das weit mehr als nur ein einzelnes Thema der Rechtsprechung ist – es ist ein Spiegel unserer gesellschaftlichen Werte und unseres Umgangs mit dem Leben und Tod.