Schall ist ein omnipräsentes Phänomen in unserer Umwelt, das nicht nur unser Gehör anspricht, sondern zunehmend auch als biologischer Stimulus auf zellulärer Ebene erkannt wird. Während mechanische Reize wie Druck, Zug oder Scherkräfte seit langem in der Zellbiologie untersucht werden, eröffnet die jüngste Forschung ein spannendes neues Feld: die akustische Modulation von Mechanosensitiven Genen und deren Einfluss auf die Differenzierung von Adipozyten, also Fettzellen. Diese Erkenntnisse könnten weitreichende Konsequenzen für unsere Auffassung von Zellkommunikation und potentielle therapeutische Ansätze haben. Doch wie genau wirken Schallwellen im hörbaren Bereich auf Zellen? Und welche Prozesse werden dadurch ausgelöst? Um dies zu verstehen, ist ein Blick auf aktuelle wissenschaftliche Studien unerlässlich, die innovative Methoden zur direkten Schallerzeugung im Zellkulturmedium einsetzten und so den Einfluss von Schall auf Zellgenexpression präzise untersuchen konnten. Mechanosensitive Gene und ihre Rolle in der Zelle Mechanosensitive Gene sind Gene, deren Expression durch mechanische Reize beeinflusst wird.

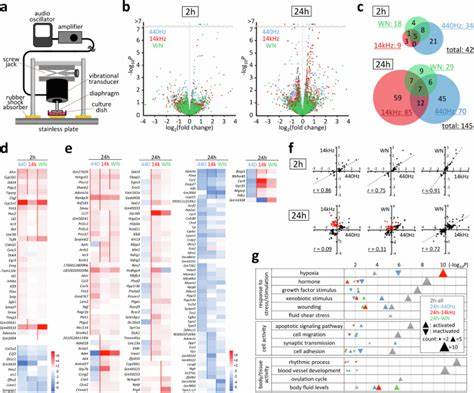

Diese Gene sind Teil komplexer Signalnetzwerke, die Zellen nutzen, um auf Umwelteinflüsse wie Zugspannung, Kompression oder Scherkräfte zu reagieren. Dazu zählen zelluläre Prozesse wie Migration, Proliferation, Differenzierung und sogar der programmierte Zelltod. Im Gewebe sind solche Reize essenziell für die Homöostase und Entwicklung von mechanosensitiven Organen wie Knochen, Muskeln und Fettgewebe. Die klassische Erforschung konzentrierte sich hauptsächlich auf direkte mechanische Belastungen, doch das akustische Feld eröffnet hier völlig neue Dimensionen, da Schallwellen feinste mechanische Druckänderungen mit hoher Frequenz im physiologischen Bereich erzeugen. Akustische Stimulation auf zellulärer Ebene: Verfahren und Erkenntnisse Moderne Forschung nutzte spezielle Vibrationswandler, die Schallwellen mit definierten Frequenzen und Intensitäten direkt in das Zellkulturmedium einbringen, ohne thermische Nebenwirkungen zu erzeugen.

Dabei wurden insbesondere Frequenzen von 440 Hz und 14 kHz sowie Weißes Rauschen mit einer Intensität von etwa 100 Pascal verwendet – Werte, die innerhalb des physiologischen Druckbereichs liegen, dem Zellen im Körper ausgesetzt sind. Nach einer kontinuierlichen Schallbestrahlung von zwei bzw. 24 Stunden konnten mittels RNA-Sequenzierung mehrere Dutzend bis über hundert Gene identifiziert werden, deren Expression signifikant verändert wurde. Auffällig war, dass frühe Genantworten (nach 2 Stunden) relativ einheitlich auf unterschiedliche Schallmuster reagierten, während sich nach 24 Stunden differenziertere Effekte zeigten, abhängig von der Schallfrequenz und dem Klangbild. Die Expression von Prostaglandin-Endoperoxid-Synthase 2 (Ptgs2, auch als Cyclooxygenase-2 bekannt) wurde besonders schnell und stark durch akustische Reize beeinflusst.

Dieses Gen ist wichtig für die Produktion von Prostaglandin E2 (PGE2), einem bedeutenden Mediator in Entzündungsprozessen, aber auch in der Regulation der Adipozytendifferenzierung. Die Aktivierung von Ptgs2 erwies sich als von der Phosphorylierung der Fokaladhäsionskinase (FAK) abhängig, einem Schlüsselprotein für die mechanische Signalverarbeitung in der Zelle. Die Hemmung der FAK-Aktivität blockierte sowohl die Genantwort als auch die vermehrte Produktion von PGE2, was den zentralen Stellenwert dieser Signalachse belegt. Die Verbindung zwischen mechanischer Wahrnehmung und Genregulation über FAK und PGE2 verdeutlicht, wie Zellen akustische Signale in biochemische Antworten umsetzen können. Dabei zeigte sich, dass nicht nur die Frequenz, sondern auch Faktoren wie Schallintensität, Wellenform und Zell- bzw.

Zelldichte die Genexpression modulieren. Insbesondere entstand der Eindruck, dass die Zellen akustische Schwingungen ähnlich einer mechanischen Substratsteifigkeit wahrnehmen. Dies erklärt auch, warum stromale Zelltypen wie Myoblasten und Präadipozyten besonders empfindlich reagierten. Akustische Modulation der Fettzellbildung: Potential und Mechanismen Eine der wichtigsten praktischen Implikationen dieser Forschung liegt im Einfluss akustischer Signale auf die Differenzierung von Fettzellen. Adipozyten entwickeln sich aus Präadipozyten, einem Prozess, der von zahlreichen Signalmolekülen reguliert wird.

PGE2 ist hierbei ein bekannter Suppressor der Adipozytendifferenzierung über die EP4-Rezeptor-Signalisierung. Die Forschenden konnten zeigen, dass durch kontinuierliche oder periodische akustische Stimulation die Expression von Masterregulatoren der Adipozytendifferenzierung wie CCAAT/enhancer-binding protein α (Cebpa) und Peroxisome Proliferator-aktivierter Rezeptor γ (Pparg) deutlich reduziert wurde. Parallel dazu nahm die Lipidaufnahme und das Ausreifen der Fettzellen ab. Bemerkenswert ist, dass selbst kurze, tägliche Schallimpulse über mehrere Tage eine ähnlich wirksame Hemmung der Differenzierung bewirkten wie die direkte Zugabe von hohen PGE2-Konzentrationen. Die Ergebnisse legen nahe, dass akustische Reize adipöse Gewebe über mechanotransduktive Signalwege modifizieren können.

Eine Übertragung dieser Erkenntnisse auf in vivo-Systeme könnte bedeuten, dass gezielte Schalltherapien potenziell den Fettgewebeaufbau kontrollieren oder metabolische Funktionen regulieren können. Da FAK-Aktivierung und Ptgs2-Expression zentral in der akustischen Signalweiterleitung stehen, bieten diese Moleküle auch therapeutische Angriffspunkte für Interventionen. Zelltyp-spezifische Unterschiede und weiterführende Perspektiven Die Sensitivität gegenüber akustischer Stimulation ist nicht bei allen Zelltypen gleich. Stark adhärente und motile Zellen wie stromale Fibroblasten und Muskelzellen zeigten eine hohe Aktivierbarkeit der mechanotransduktiven Achsen. Im Gegensatz dazu reagierten weniger motile Epithelzellen oder Neuroblastome nur schwach oder gar nicht.

Dies korreliert vermutlich mit der strukturellen Ausprägung von Fokaladhäsionen und der zellulären Mechanosensitivität. Es besteht die Hypothese, dass zusätzlich zu FAK-vermittelten Wegen weitere, bislang unbekannte Mechanismen der Schallerkennung in verschiedenen Gewebetypen existieren. Die Akustik als Stimulus kann daher multifunktionelle und zellspezifische Reaktionen hervorrufen. In einem größeren Zusammenhang eröffnen diese Erkenntnisse faszinierende Möglichkeiten im Bereich von Tissue Engineering und regenerativen Therapien. Die nicht-invasive, kontrollierbare Anwendung von Schallwellen könnte helfen, Zellfunktionen zu modulieren, Gewebeentwicklung zu lenken oder pathologische Prozesse wie Adipositas oder Osteoporose zu beeinflussen.

Auch in der Erforschung zellulärer Kommunikationssysteme wirft die akustische Modulation neue Fragen auf, beispielsweise zur Rolle von Schall in der Interzellulären Kommunikation oder in biologischen Rhythmen. Zusätzlich zur mechanistischen Forschung sind weitere Untersuchungen notwendig, um die effektive Schallintensität und Frequenzbereiche in vivo genauer zu bestimmen und die Übertragbarkeit der Zellkulturbefunde auf komplexe biologische Systeme zu validieren. Auch die Kombination von Schall mit anderen mechanischen oder chemischen Reizen ist ein spannendes Feld, um Synergien und systemische Effekte zu verstehen. Fazit Die akustische Modulation von mechanosensitiven Genen und deren Einfluss auf die Adipozytendifferenzierung eröffnen ein neues Kapitel in der Zellbiologie. Hörbare Schallwellen wirken als physikalische Stimuli, die über fokale Adhäsionen und die FAK-Signalkaskade in eine biochemische Antwort umgesetzt werden.

Diese führt unter anderem zur Regulation von Schlüsselfaktoren wie Ptgs2 und beeinflusst die Bildung von Fettzellen signifikant. Dabei spielen Frequenz, Intensität, Wellenform und Zellmilieu eine wichtige Rolle. Stromale Zellen reagieren sensibler als andere Zelltypen, was auf unterschiedliche zelluläre Mechanotransduktionskapazitäten hinweist. Die Forschung spricht dafür, dass Schall nicht nur ein akustisches Signal im traditionellen Sinn ist, sondern als mechanische Kraft einen direkten, regulierenden Einfluss auf Lebensprozesse hat. Das eröffnet neue Möglichkeiten für biomedizinische Anwendungen, von der Gewebezüchtung bis hin zu therapeutischen Interventionen bei Stoffwechselerkrankungen.

Die Zukunft der Lebenswissenschaften könnte somit wesentlich durch die Berücksichtigung akustischer Reize bereichert werden.