Seit den Anfängen der modernen Informatik dominieren Programmierung, Algorithmen und Datenstrukturen die Softwareentwicklung. Jahrzehntelang war der Kern jeder Computerwissenschaft die Fähigkeit, logische Probleme in menschlich lesbaren und verständlichen Programmcodes zu formulieren – beispielsweise in Sprachen wie Java, C++ oder Python. Doch diese traditionelle Sichtweise auf Computerwissenschaften steht heute vor einer fundamentalen Umwälzung, die den Begriff des Programmierens selbst infrage stellt. Eine neue Ära kündigt sich an: das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI) als Hauptakteur in der Softwareentwicklung und des Computings insgesamt. Während in den 80er und 90er Jahren selbst komplexe Algorithmen von Menschenhand geschrieben wurden, übernimmt heute zunehmend KI den kreativen Prozess hinter der Codegenerierung.

Insbesondere die Entwicklung von großen Sprachmodellen und Deep-Learning-Systemen hebt die klassische Programmierarbeit auf eine neue Ebene. Statt Zeilen von Quellcode zu schreiben, trainieren zukünftige Entwickler KI-Modelle, die dann selbst Programme erstellen und Probleme lösen. Diese grundlegende Verschiebung markiert nicht nur das Ende des traditionellen Programmierens, sondern fordert auch eine Neubewertung dessen, was Computerwissenschaft in Zukunft ausmacht. Die Wurzeln dieser Transformation lassen sich in der historischen Entwicklung der KI finden. Noch vor wenigen Jahrzehnten erlebte das Forschungsfeld eine Phase des sogenannten KI-Winters, in der Erwartungen enttäuscht wurden und Fortschritte stagnerten.

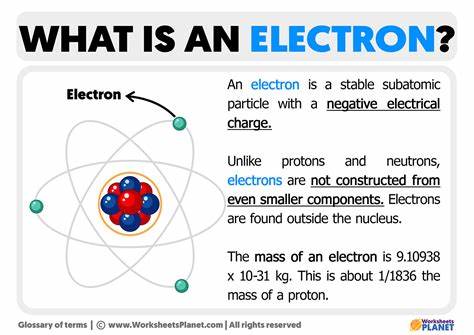

Klassische Algorithmen, wie sie in der Computer Vision eingesetzt wurden, dominierten das Feld. Visionäre Forscher experimentierten mit Verfahren wie Kantenerkennung oder optischem Fluss, doch echte kognitive Fähigkeiten oder lernfähige Systeme waren noch fern. Heute hingegen haben riesige KI-Modelle, die auf der Transformer-Architektur basieren, die Fähigkeit, Sprache zu verstehen, zu generieren und komplexe Aufgaben eigenständig zu lösen, revolutionär vorangetrieben. Die Konsequenzen für die klassische Ausbildung in Computerwissenschaften sind immens. Aktuelle Lehrpläne, die sich auf die Vermittlung von Programmierkenntnissen und algorithmischem Denken fokussieren, könnten schon bald antiquiert sein.

Wenn zukünftige Software nicht mehr mühsam per Hand programmiert wird, sondern durch die gezielte Anleitung von KI-Modellen entsteht, müssen sich auch die Fähigkeiten von Programmierern ändern. Statt selbst Programmcode zu schreiben, konzentrieren sich Entwickler darauf, KI-Systeme gezielt zu trainieren, zu evaluieren und mit qualitativ hochwertigen Beispielen zu füttern. Das Verständnis der mathematischen und algorithmischen Grundlagen bleibt zwar wichtig, doch der Schwerpunkt verlagert sich hin zu einer Art Pädagogik für Maschinen. Herausforderungen wie die Datenaufbereitung, die Auswahl passender Trainingsmethoden und die Interpretation der Ergebnisse treten in den Vordergrund. Darüber hinaus verändert diese Entwicklung den Prozess der Softwareentwicklung und die Rolle des Menschen in diesem Prozess.

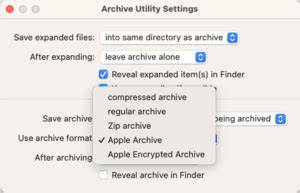

KI-Coding-Assistenten wie GitHub CoPilot sind erste Anzeichen dieser Entwicklung, doch sie bilden nur die Spitze des Eisbergs. Schon jetzt können KI-Modelle Programme selbstständig generieren, optimieren und sogar eigenständig Fehler beseitigen. Die Rolle des Menschen wandelt sich von einem direkten Programmierer zu einem Supervisor, der die generierten Lösungen evaluiert und steuert. Künftige Computerwissenschaftler könnten sich eher als Lehrer oder Trainer von intelligenten Systemen verstehen denn als klassische Entwickler. Diese Verschiebung hebt zudem fundamentale Fragen des Computings hervor: Die traditionelle Vorstellung von Berechenbarkeit, wie wir sie in der formalen Informatik kennen, trifft auf die adaptiven, oft nicht deterministisch agierenden KI-Systeme nur noch eingeschränkt zu.

Die vorherrschenden Bausteine sind keine festen Algorithmen und Programme mehr, sondern dynamische, hochkomplexe Modelle, deren innerer Aufbau und Funktionsweise selbst für Experten oft kaum nachvollziehbar sind. Dies wirft neue Herausforderungen für Sicherheit, Verlässlichkeit und ethische Fragen auf. So verfügt niemand genau über das vollständige Verständnis, wie große KI-Modelle in jeder Situation Entscheidungen treffen. Das Potenzial dieser Technologie ist enorm, doch die Unvorhersehbarkeit ihrer Wirkung kann eben auch Risiken bergen. Einige Experten warnen daher vor einer gewissen Unbeherrschbarkeit und raten zu verantwortungsbewusstem Umgang mit solchen Systemen.

Auf gesellschaftlicher Ebene bedeutet das Ende des klassischen Programmierens eine Verschiebung in der Arbeitswelt. Viele bisherige Tätigkeiten könnten automatisiert werden, während neue Berufsbilder entstehen, die sich stärker auf das Management, die Ausbildung und Überwachung intelligenter Systeme fokussieren. Programmieren als reine Handwerkskunst verliert an Stellenwert, während interdisziplinäre Kompetenzen an Bedeutung gewinnen. Wer in der Zukunft erfolgreich sein möchte, muss daher neben technischem Verständnis auch Fähigkeiten im Umgang mit KI und maschinellem Lernen entwickeln. Auch die großen Technologieunternehmen und Forschungseinrichtungen investieren massiv in diesen Paradigmenwechsel.

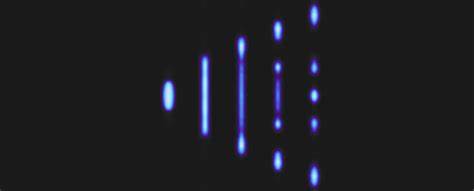

Startups wie Fixie.ai, aber auch Giganten wie Google, Apple oder Microsoft treiben die Automatisierung von Softwareentwicklung voran. Indem sie leistungsfähige KI-Modelle bereitstellen, die in der Lage sind, komplexe Anwendungen und Lösungen ohne traditionelle Programmierung zu erzeugen, bereiten sie mit Nachdruck einen Wandel vor, der die gesamte Branche umkrempeln wird. Der Fortschritt ist in seiner Geschwindigkeit kaum zu überschätzen. So hat sich in nur wenigen Monaten der Unterschied in der Qualität und Vielfalt der von KI generierten Inhalte dramatisch erhöht, was die Leistungsfähigkeit und das Potenzial der Modelle illustriert.

Die Auswirkungen sind dabei nicht nur technologischer Natur. Die Praxis der Computerwissenschaft und das Selbstverständnis der Disziplin wandeln sich grundlegend. Wo früher Effizienz, Algorithmisches Denken und Optimierung im Vordergrund standen, rückt nun das Verstehen und Trainieren von adaptiven, lernfähigen Agenten in den Fokus. Die künftige Informatik wird weniger Engineering im klassischen Sinne sein, als vielmehr eine Wissenschaft der Lehre und des Lernens – wie man Maschinen befähigt, ihre Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Nicht zuletzt verlangt diese Transformation eine neue Perspektive auf die Art und Weise, wie wir Computingsysteme konzipieren, testen und einsetzen.

Die großen KI-Modelle lassen sich nicht mehr auf statische Programmabläufe reduzieren, sondern sind ständig im Wandel und besitzen überraschende Fähigkeiten, die nicht explizit einprogrammiert wurden. Deshalb entstehen neue Forschungsfelder, die sich mit der Vertrauenswürdigkeit, Interpretierbarkeit und ethischen Implikationen von KI-basierten Computingsystemen beschäftigen. Zusammenfassend steht die Computerwissenschaft an einem Wendepunkt, an dem das klassische Programmieren als Grundpfeiler einer Disziplin empfindlich erschüttert wird. Die Ablösung durch KI-Modelle markiert das Ende einer Ära und den Beginn einer neuen, spannenden Entwicklungsphase. Die menschliche Rolle wandelt sich dabei von der Hand des Programmierers zum Lehrer und Supervisor intelligenter, autonom agierender Systeme.

Die Herausforderungen, die dies mit sich bringt, sind ebenso vielfältig wie die Chancen. Wer heute die Grundlagen für die künftige Arbeitswelt und das Studium der Computerwissenschaft legt, sollte diesen Wandel aktiv mitgestalten und nicht nur passiv abwarten. Nur so können Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft die Potentiale der KI optimal nutzen und Risiken minimieren, um tatsächlich in eine neue Ära des Computings einzutreten – eine Ära, in der das klassische Programmieren Vergangenheit ist und die KI die Zukunft bestimmt.