Endometriose ist eine der schillerndsten und zugleich rätselhaftesten Erkrankungen im Bereich der Gynäkologie und Medizin insgesamt. Sie betrifft schätzungsweise zehn Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter weltweit, was etwa 190 Millionen Betroffenen entspricht. Trotz dieser hohen Verbreitung wird die Erkrankung häufig unterschätzt, missverstanden und vor allem unterfinanziert erforscht. Sie zeichnet sich durch das Wachstum von Gewebe, das dem Endometrium – also der Gebärmutterschleimhaut – ähnelt, an Orten außerhalb der Gebärmutter aus. Diese fremd platzierten Gewebeherde reagieren zyklusabhängig auf Hormone und verursachen dadurch chronische Entzündungen, starke Schmerzen und erhebliche Einschränkungen in der Lebensqualität der Betroffenen.

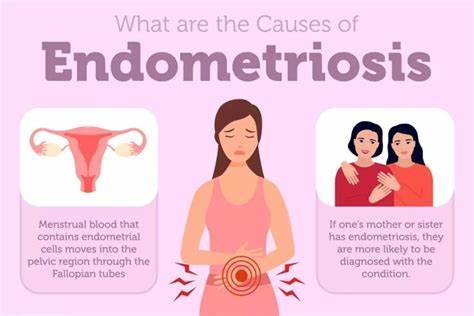

Die genauen Ursachen der Endometriose sind bis heute nicht vollständig geklärt. Die heute dominierende Theorie ist die der retrograden Menstruation, welche besagt, dass Gebärmutterschleimhautzellen während der Menstruation rückwärts durch die Eileiter in die Bauchhöhle gelangen und sich dort festsetzen. Doch dieses Modell reicht nicht aus, um alle klinischen Fälle zu erklären. Retrograde Menstruation tritt bei etwa 75 bis 90 Prozent der Frauen auf, aber nur ein Teil von ihnen entwickelt Endometriose. Außerdem wurde Endometriose bei Menschen gefunden, die nie menstruieren, wie z.

B. transmaskulinen Personen oder sogar Männern mit erhöhtem Östrogenspiegel. Ebenso gibt es Berichte von Erkrankungsfällen weit entfernt vom Beckenbereich, etwa an Lunge, Magen-Darm-Trakt oder Gehirn, die das einfache Rückflussmodell nicht erklären können. Alternativ entwickelten sich Theorien wie die embryonale Ruhe-Theorie, die besagt, dass unreife, pluripotente Zellen aus der frühen Entwicklung entlang von sogenannten Müller’schen Gängen verweilen und später unter Hormonwirkung zu endometriumähnlichem Gewebe heranreifen. Die koelomische Metaplasie-Theorie geht davon aus, dass bestimmte Zellen des Bauchfells sich unter bestimmten Umständen in endometriumähnliches Gewebe umwandeln können.

Eine Kombination verschiedener Mechanismen ist heute die wahrscheinlichste Erklärung, wobei genetische und immunologische Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Besonders bemerkenswert an Endometriose ist die überraschende Ähnlichkeit zu Krebs. Die erkrankten Gewebe können somatische Mutationen aufweisen, die denen von Tumorzellen gleichen, und besitzen die Fähigkeit, sich im Körper auszubreiten und sogar entfernte Organe zu befallen. Im Gegensatz zu bösartigen Tumoren bilden Endometrioseherde keine zerstörerischen Tumormassen und haben keine letale Wirkung. Dennoch können sie tief in Gewebe eindringen, Vernarbungen verursachen und lebenswichtige Organe beeinflussen, was Operationen oft zu einer echten Herausforderung macht.

Einige Chirurgen beschreiben fortgeschrittene Fälle sogar als schwerwiegender als metastasierende Krebserkrankungen. Die Behandlungsmöglichkeiten sind bislang limitiert und eher symptomatisch als kurativ. Hormonelle Therapien zielen darauf ab, das Wachstum der Ektopien durch Reduktion von Östrogen und anderen Wachstumssignalen zu hemmen. Hierbei kommen orale Kontrazeptiva, Gestagene oder Gonadotropin-Releasing-Hormon-Agonisten zum Einsatz, die aber selten zu einer vollständigen Remission führen. Operative Eingriffe können betroffene Herde entfernen und verwachsene Organe voneinander lösen, bergen jedoch Risiken und eine nicht unerhebliche Rückfallrate.

Für viele Patientinnen bedeutet dies einen jahrelangen Kampf mit immer wiederkehrenden Schmerzen und Einschränkungen. Die Forschung an neuen Therapieansätzen wie gezielten medikamentösen Behandlungen ist im Gange, umfasst aber bisher erst wenige vollumfänglich erprobte Optionen. Interessant sind Substanzen wie Dichloressigsäure, die den veränderten Stoffwechsel der Endometriosezellen anvisieren, sowie Medikamente, die die Blutgefäßneubildung (Angiogenese) hemmen. Trotz vielversprechender erster Studien fehlen noch groß angelegte klinische Untersuchungen und eine breite klinische Anwendung. Der dramatische Mangel an wissenschaftlicher und finanzieller Förderung für Endometriose steht in scharfem Kontrast zu ihrer hohen Prävalenz und dem immensen Leidensdruck für Betroffene.

Im Vergleich zu anderen chronischen Erkrankungen wie Alzheimer oder Diabetes sind die Mittel, die etwa vom US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) bereitgestellt werden, äußerst gering. Das Verhältnis zwischen Forschungsfinanzierung und der Erkrankungsdauer in Lebensjahren mit Behinderung (DALYs) zeigt, dass Endometriose extrem unterversorgt ist. Dies liegt auch an der Herausforderung der Diagnose: Im Durchschnitt dauert es sieben bis zehn Jahre, bis eine offizielle Diagnose gestellt wird, was zu einer massiven Untererfassung der Krankheitsfälle beiträgt. Die Diagnose basiert aktuell auf der visuell-chirurgischen Erkennung der Herde mittels Laparoskopie, einem invasiven Eingriff. Bildgebende Verfahren wie Ultraschall oder MRT sind nur eingeschränkt aussagekräftig, besonders bei oberflächlichen oder tief infiltrierenden Typen.

Symptome wie chronische Unterleibsschmerzen, starke Menstruationsbeschwerden oder unerfüllter Kinderwunsch sind häufig, aber nicht exklusiv für diese Erkrankung, was die Diagnosestellung erschwert. Die große Diskrepanz zwischen Betroffenenzahl, Leidensdruck und Forschungsförderung stellt einen dringenden Appell an die medizinische Gemeinschaft, Gesellschaft und die Politik dar. Nur durch gezielte Investitionen in Grundlagenforschung, bessere Diagnosemöglichkeiten und neue Therapieansätze kann die Situation nachhaltig verbessert werden. Zudem bedarf es einer umfassenden Aufklärung, um das Verständnis der Erkrankung in der Öffentlichkeit zu erhöhen und die gesellschaftliche Stigmatisierung abzubauen. Abschließend bleibt Endometriose ein bemerkenswert komplexes klinisches Phänomen, das an der Schnittstelle von Gynäkologie, Immunologie, Onkologie und Entwicklungsbiologie Forschungspotenzial birgt.

Es erinnert Forscher und Mediziner an die Grenzen unseres Wissens und fordert innovative Lösungen. Die Hoffnung liegt in interdisziplinärer Zusammenarbeit und dem unermüdlichen Einsatz der Betroffenen und Forschenden, die gemeinsam die Zukunft dieser oft verkannten Erkrankung gestalten wollen.