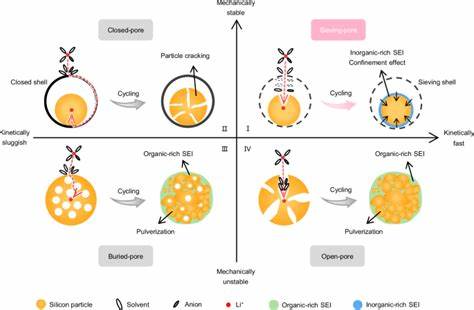

Die Herausforderung, Silizium als Material für Negativelektroden in Lithium-Ionen-Batterien (LIBs) zu verwenden, besteht vor allem in seinem enorm hohen theoretischen Kapazitätswert von etwa 3579 mAh g−1, gekoppelt mit massiven Volumenänderungen beim Laden und Entladen. Diese Volumenschwankungen von bis zu 300 Prozent führen oft zu mechanischer Zerstörung der Materialien, Verlust des elektrischen Kontakts und einer instabilen Grenzfläche zwischen Elektrolyt und Elektrode. Diese Probleme beschränken aktuell den breiten industriellen Einsatz von Silizium als Anodenmaterial trotz seines enormen Potenzials zur Steigerung der Energiedichte moderner Batterien. Innovative Ansätze zur Bewältigung dieser Herausforderungen haben dazu geführt, dass Forschende die Mikroporenstruktur der Kohlenstoffträger sowie der Silizium-Verbundmaterialien genauer analysieren und gezielt umgestalten. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von sogenannten Sieving-Pore-Strukturen, die das Ziel verfolgen, mechanische Stabilität mit schnellem Ionen- und Elektronentransport zu vereinen.

Diese Strukturen zeichnen sich durch einen nanoporösen Körper aus, der Volumendehnungen des Siliziums aufnehmen kann, sowie einem subnanometer-großen Poreneingang, welcher die Selektivität der Ioneneintrittsmechanismen steuert. Die Kernidee hinter Sieving-Poren basiert auf dem Effekt des gezielten „Siebens“ – hierbei kann Lithium-Ionen der Zugang zu den inneren Poren ermöglicht werden, während die meisten Lösungsmittelmoleküle effektiv ausgesperrt werden. Diese selektive Barriere bewirkt eine Vorentwasserung (Pre-Desolvation) der Lithium-Ionen an der Poreingangsschicht, wodurch die Ionen mit vermindertem Lösungsmittelmantel in die Poren eindringen. Das führt zu einer bedeutenden Änderung der lokalen Solvatationsumgebung, was die Bildung einer besonders robusten, anorganisch reichen Grenzschicht (SEI – Solid Electrolyte Interphase) im Innern der Poren fördert. Die anorganisch reiche SEI besitzt erhöhte mechanische Festigkeit und fungiert quasi als Schale, die das expandierende amorphe Lithium-Silizium (a-LixSi) im Innern der Poren mechanisch begrenzt und so eine unkontrollierte Kristallisation des Li15Si4-Phasenübergangs verhindert.

Dies ist relevant, da das kristalline Li15Si4 häufig mit Phasenumwandlungsstress verbunden ist, der zu Rissen, Zersetzung der Elektrode und schnellem Kapazitätsverlust führt. Die mechanisch-integrierte Komponente der Sieving-Poren-Struktur bewirkt dabei eine Kopplung zwischen Spannung und Spannungspotenzial, die die thermodynamischen und kinetischen Bedingungen für die Li15Si4-Bildung ungünstig macht. Der Herstellungsprozess solcher Sieving-Pore-Materialien erfolgt oftmals über eine zweistufige chemische Gasphasenabscheidung (CVD). Dabei wird zunächst amorphes Silizium im Inneren der porösen Kohlenstoffträger durch thermische Zersetzung von Silan eingebracht. Anschließend erfolgt die gezielte Ablagerung einer Kohlenstoffschicht durch Pyrolyse von Acetylen, welche die Porenöffnungen auf subnanometer-Größe verengt und so die siebende Funktion erzeugt.

Die kontrollierte Größe der Poreneingänge zwischen 0,35 und 0,5 Nanometern ist entscheidend, da in diesem Bereich Lithium-Ionen (und kleinere Moleküle wie CO2) diffundieren können, größere Lösungsmittelmoleküle jedoch zurückgehalten werden. Diese präzise Dimensionierung fördert die oben beschriebene pre-desolvation. Die Auswirkungen dieser Materialarchitektur zeigen sich in mehreren Schlüsselparametern der Elektroden: eine hohe initiale Coulomb-Effizienz von etwa 93,6 Prozent, eine einzigartige geringe Volumenexpansion der ganzen Elektrode von etwa 58 Prozent bei ausgereiftem Ladezustand und eine minimale Kapazitätsdegradation von nur 0,015 Prozent pro Zyklus. Solche Werte sind herausragend und liegen deutlich über konventionellen Siliziumanoden mit offenen, geschlossenen oder vergrabenen Porenstrukturen. Insbesondere führt die Kombination aus stabiler kristallfreier Li-Aufnahme und schneller intrapore Ionentransportkinetik zu zeitlich lang anhaltender Zellstabilität und bemerkenswert hoher Ladegeschwindigkeit.

Die mechanische Stabilität erschließt sich vor allem durch die Polsterung des Siliziums innerhalb der inneren Nanoporenzonen, kombiniert mit der robusten anorganischen SEI-Schicht und dem stützenden Kohlenstoffgerüst. Elektromechanische Simulationen zeigen, dass die von der SEI erzeugte Spannung das Ausmaß der Volumenvergrößerung kontrolliert und zusätzlich eine Überpotentialerschaffung bewirkt, welche die Bildung unerwünschter kristalliner Phasen hemmt. Dadurch werden Rissbildung, Pulverisierung und elektrochemische Nebeneffekte drastisch verringert. Zur Charakterisierung der Porenstrukturen und deren Veränderungen während des Batteriebetriebs nutzen Forschende unter anderem Kleinwinkel-Röntgenstreuung (SAXS) sowie Temperatur- und Spannungsabhängige Impedanzspektroskopie (EIS). Durch diese Messungen können Rückschlüsse gezogen werden über den verbleibenden freien Porenraum, die Dicke und Zusammensetzung der SEI sowie über die Aktivierungsbarrieren des Ionentransports und der Ladungsübergänge.

Die stoichiometrische Integration von Silizium in den Kohlenstoffträgern erfolgt mit einer Massekonzentration von ca. 49 Prozent, was ein guter Kompromiss zwischen Kapazität und Langzeitstabilität darstellt. Höhere Siliziumanteile begünstigen zwar die Kapazität, verschlechtern jedoch die zyklische Stabilität aufgrund stärkeren Volumenwandels und mechanischer Zerstörung. Die Herstellungsprozesse für die Sieving-Pore-Materialien sind aufgrund der CVD-Technologie zudem skalierbar und vergleichsweise wirtschaftlich, was industrielle Anwendungen voranbringt. Die präzise Entkopplung von Lösungsmitteleinfluss und Ionenzugang durch den subnanometer-großen Poreneingang verbessert die chemischen Grenzflächen bedeutend.

Die resultierende anorganisch-reiche, insbesondere fluoridreiche SEI weist exzellente ionische Leitfähigkeit sowie mechanische Robustheit auf. Praktische Tests mit Pouch-Zellen kombinierten die Sieving-Pore-Siliziumelektrode mit Lithium-Nickel-Kobalt-Mangan-Oxid (NCM811) Kathoden und Graphitmischungen in den Anoden. Dabei wurden ausgezeichnete Langzeitzyklen über mehr als 1700 Ladezyklen und schnelle Ladezeiten von bis zu zehn Minuten erreicht, welche die industrielle Anwendung vorwegnehmen. Die Kombination aus hohem Wirkungsgrad, minimaler Schwellung und effizienter elektromechanischer Anpassung bietet ein nachhaltiges Konzept für den künftigen Einsatz von Silizium in Hochenergie-Lithium-Ionen-Batterien. Der Vergleich mit anderen Strukturtypen wie offenen, geschlossenen oder vergrabenen Poren zeigt, dass die Sieving-Pore-Struktur die sonst übliche Dilemma zwischen mechanischer Stabilität und Ladekinetik elegant auflöst.

Offene Poren ermöglichen schnellen Ionentransport, leiden jedoch unter instabilen SEI und Volumenänderungen. Geschlossene Poren bieten mechanische Stabilität, blockieren aber Ionentransport. Vergrabene Poren sind unzureichend für Volumenänderungsaufnahme und besitzen lange Diffusionswege. Nur die siebende Nanoporierung verbindet das Optimum beider Welten. Insgesamt markiert die Sieving-Pore-Technologie einen entscheidenden Fortschritt in der Materialwissenschaft für Li-Ionen-Batterien.

Sie verbindet auf nano- und subnanometergroßer Ebene die notwendigen Anforderungen der Energiedichte, Lebensdauer, Ladegeschwindigkeit und mechanischen Integrität von Silizium-Anoden. Dies kann als wichtiger Schritt gewertet werden auf dem Weg zur großtechnischen Integration von Siliziumnegativelektroden und somit zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit zukünftiger Energiespeichersysteme im Bereich von Elektrofahrzeugen, mobilen Geräten und stationären Speicherlösungen.